暑い夏をもっと熱くする、1日丸ごと「アナログ&真空管試聴会」。シマムセン主催イベントを徹底レポート!

シマムセンが主催する「第3回 アナログ・真空管試聴会」が6月の21-22日、28-29日と2週にわたって週末を利用し開催された。6月28日(土)のイベントに丸一日参加させてもらったのでその模様をレポートしよう。

シマムセンは、大阪・日本橋でんでんタウンに店を構える老舗オーディオ&ホームシアター専門店。昨年、メインビルの裏にあるホリノビルをイベントルームとして改装。毎週のようにさまざまな試聴イベントを企画しているが、この「アナログ・真空管試聴会」は2週合わせて20社以上が集結する一大イベント。6月28日は2つの部屋を用意し、向きを変えてそれぞれ2つの試聴ブースを設営、1時間ごとに全12社によるデモンストレーションが開催された。今回は、ほぼすべてアナログレコード再生、“ひとつとして同じ音のない”アナログの魅力をたっぷり堪能できる1日となった。

PDNは同社が取り扱いうトーレンスの「TD 124 DD」をフィーチャー。トーレンスは創業100年を超えるスイスの名門ブランドであり、現在のオーナーのグンターさんはかつての銘機への深い思い入れを持った人物。銘機のデザインやフィロソフィーを活かしながらも、最新の技術でアナログ再生に新たな風を吹き込んでいる。

PDNのスタッフも、「TD 124 DDを動画で見て、そのカッコ良さに惚れ込んだから日本展開を決断しました」とのことで、古びないデザインの美しさはそのままに、ダイレクトドライブ方式の採用や新開発のトーンアーム、バランス出力の搭載など最新の仕様を惜しみなく採用。エルガーのチェロ協奏曲など弦の立ち上がりの鋭さや細やかな再現力をしっかり楽しませてくれた。

オーディオテクニカは9年ぶりに刷新したVMカートリッジシリーズに、アクリルターンテーブル「AT-LPA2」を披露。今回のイベントでは、トップラインとなる700シリーズ3モデルの聴き比べを行なわれた。カートリッジ開発の音決めの基本となる「AT-VM740xML」をベースに、ボロンカンチレバーとした「AT-VM745xML」、針先を特殊ラインコンタクト針にした「AT-VM760xSL」の3機種である。

これがなかなか面白い。イーグルスの「Get over it」を聴くと、「740」では疾走感のある、晴れた青空のような明るさがあるのに対し、「745」ではより濃密感のある彫りの深いサウンドに変化する。カンチレバーの違いでここまでの差が出てくるのか。さらに「760」では針先形状の違いにより、細かい情報量が増えて録音現場の空気感まで引き出してくる(ビル・エヴァンスのライブ盤を試聴)。ボディは共通で、針先のみの交換でこの音の違いが楽しめるのもVM型の魅力のひとつと改めて認識した。

メース&アンダンテラルゴの時間では、YGアコースティクスのスピーカーPeaksシリーズの「Summit」をメインに、コードカンパニーの「ノイズポンプ」シリーズのありなし比較を実施。機器に挿入する「グラウンドアレイ」、電源の空きコンセントに活用する「パワーアレイ」に加えて、レコード再生に効果がある「フォノアレイ」を一つずつ追加しながら、どのような効果があるかを実践的に紹介していった。

アンダンテラルゴのスタッフも、「コードカンパニーのアクセサリーは、音楽再生における邪魔なものを取り除き、機器の魅力をさらに引き出すことを考えています」と色付けを避けるブランドフィロソフィーを説明。特に印象的だったのはフォノアレイで、エリック・クラプトンの『アンプラグド』、静寂から拍手が広がり、観客の熱気が高まりゆくダイナミズムは、アクセサリーの効果が如実に感じられた。

テクニクスは最新のアナログプレーヤー「SL-1300G」に、発売から10年を迎えてなおフラグシップとして降臨する「SL-1000R」の魅力を改めてアピール。レッド・ツェッペリンの「天国への階段」や、ホイットニー・ヒューストンの「オールウェイズ・ラブ・ユー」など有名な洋楽曲などを再生、腰の座った重心の低さ、ホイットニーの伸びやかな歌唱力をしっかり聴かせるのはさすが。

ハーマンインターナショナルは、JBLの「S4700」をメインに据え、マークレビンソンのアナログプレーヤー「No.5105」にて再生。「S4700」は、高域にコンプレッションドライバー、それに38cmウーファーを搭載するまさにJBLを象徴するスタイル。担当スタッフも、38cm口径によって動かされる空気の大容量や、部屋の影響を受けにくい逆ドーム型のトゥイーター構造による魅力をあらためてアピールする。

松任谷由実の『ノーサイド』やTOTOの『アフリカ』では、録音年代を感じさせないフレッシュでみずみずしいサウンドが耳を柔らかく潤してくれる。「ストリーミングでなんでも聴ける時代ですが、レコードは誕生から100年たっても変わらず聴くことができるメディアであること、その魅力が改めて再評価されているように思います」と力強い。

ノアの時間では、イタリアはソナス・ファベールの「Amati G5」にドイツ・ブルメスターのパワーアンプ「216」を組み合わせた海外ハイエンドシステムを展開。エヴァ・キャシディや玉置浩二のライブレコードはまさにコンサートの現場にいるかのようなリアリティに溢れる。ビル・エヴァンスのピアノ曲では、ペダルワークの細やかさまで目に見えるよう。特に静かな曲での透明度の高さや見通しの良さは格別で、思わず時間を忘れて音楽に聴き入ってしまう。

DSオーディオは同社の光カートリッジ、そして今年発売になった真空管式フォノイコライザー「TB-100」などをデモ。営業担当者も、「光というとデジタルなんでしょ、と言われがちですが、実は違います。振動の検出に光の明暗を用いているだけで、製品としては完全なアナログ製品です」と改めてアピール。

デモでは、デイブ・ブルーベック・カルテットの「テイク・ファイブ」をモノラルカートリッジとステレオでの聴き比べも実施。ステレオでは遮光板がV字型になっているのに対し、モノラルでは縦方向の検出が不要となることから、水平なホームベースのような形になっているという。モノラルではよりガッツのある、パワー感に溢れたサウンドに思わず納得。

エアータイトの時間では、製品説明もそこそこに音楽をたっぷりかけまくりの時間。ダイアナ・クラールやヒラリー・ハーンといったオーディオショウ定番アルバムから、ブラッド&スウェット&ティアーズやソニー・ロリンズなど担当者のフェイバリット盤が次々に繰り出される。

サイモン・フィリップスのドラムソロは鮮烈のひとこと!音数の多さ、立ち上がりの良さ、三次元的な空間表現の鮮やかさなど、オーディオ的な愉悦に満たされる時間である。再生を終えた営業担当の須田さんは最後にひとこと、「ええ音しまっせ!どうぞお買い上げを!」

ウエスギは、300B搭載の真空管アンプ「U・BROS-330AH」と、OTL接続の「U・BROS-333OTL」の聴き比べといった貴重なデモンストレーションを実施。代表の藤原さんも、「トランジスタアンプでは出ない音が、真空管アンプではいとも簡単に出る、ということがあります」と説明、最新の制御技術を用いた真空管アンプ開発に情熱を燃やす。

「U・BROS-333OTL」には、ロシアの戦闘機MiGにも使われていたという軍用のレギュレーター用大型双三極管「6C33C-B」を活用。藤原さんも「大変なじゃじゃ馬ですが、これをなんとか使いこなしてやろうじゃないかと考えました」と開発の背景を力説。ホリー・コールの「コーリング・ユー」、大人の女性の艶かしさ、柔らかなサウンドステージ感で来場者をすっかり真空管の虜にする。

アーク・ジョイアの時間はスピーカーを「Amati G5」からフランコ・セルブリンの「Ktema」に変えてデモを実施。楽器を思わせる木目の美しさ、女王のスピーカーとも呼びたくなる優美なデザインとサウンドに言葉を失う。リムスキー=コルサコフの「シェヘラザード」の描き出す壮大な世界観はまさに圧巻。アナログならではの豊かさをたっぷり味わわせてくれた。

オーロラサウンドは、TADのブックシェルフスピーカー「TAD-ME1」を使用して、プリメインアンプ「HFSA-01」やフォノイコライザー「VIDA MkII」などを披露。代表の唐木さんも「うちはアナログ再生にとことんこだわったブランドです。ちょっとしたアイデアを大事にして、アナログの奥深さを追求します」と、古いSPやモノラル盤まであらゆる再生に対応する製品群をアピールする。

ビートルズの『プリーズ・プリーズ・ミー』(モノラル盤)、ステレオカートリッジ(DL-103)を活用して「VIDA MkII」をデモ。スイッチひとつでモノラルとステレオを切り替え可能で、「縦方向の振動を検出しないことで、ノイズ感が減るのを感じていただけると思います」。モノラルモードではビシッと定位が定まり、声の厚みがしっかり引き出されてくるのはやはりモノラルの魅力と再確認。

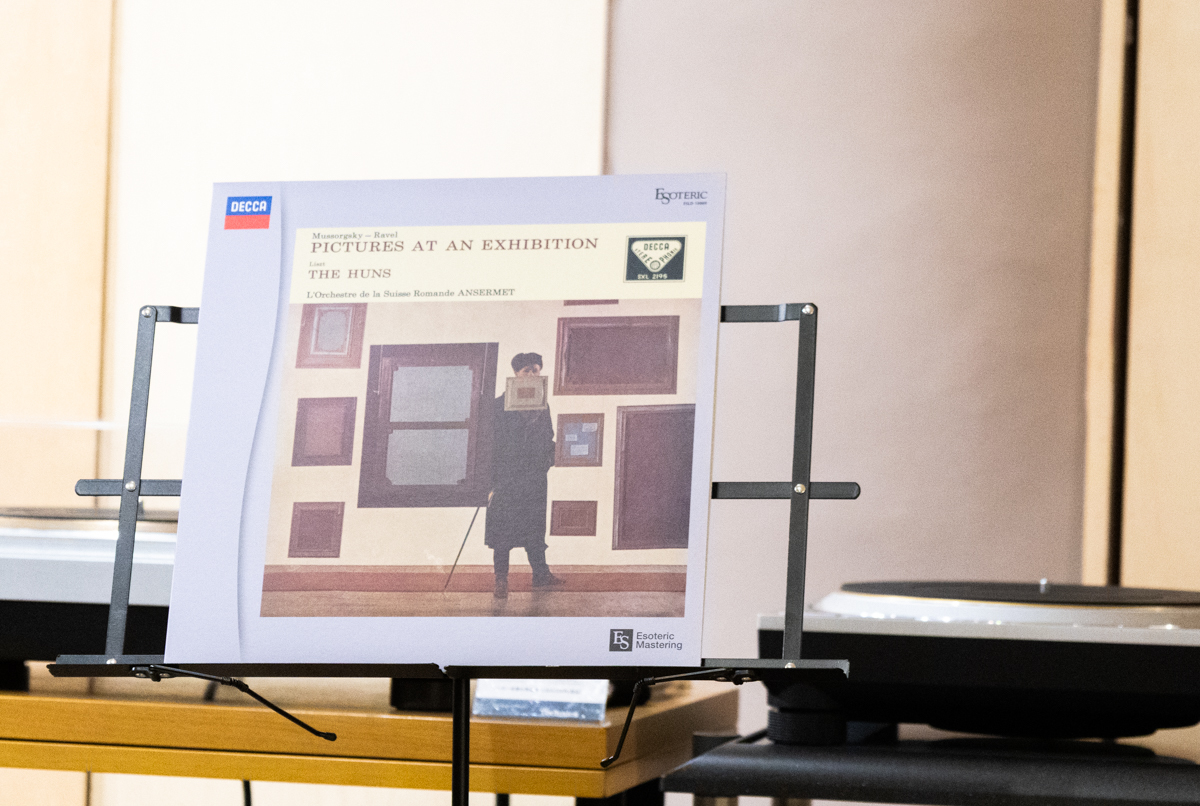

大トリを飾るのはエソテリック、アナログプレーヤー「Grandioso T1」を筆頭にGrandiosoフルシリーズで来場者をお出迎え。さすがにここまで7時間、聴きっぱなしでさすがにお尻も痛くなってきたが、午前中から熱心にここまで一緒についてきたオーディオファンがいるのはさすが。

サマラ・ジョイのアカペラの美しさ、同社がマスタリングも行うアナログ盤『展覧会の絵』(アンセルメ&スイス・ロマンド管弦楽団)の荘厳さもまた絶品。最後はエヴァ・キャシディの「タイム・アフター・タイム」でしっとりと締める。透明度高く涼やかなエヴァの声は、心を潤し音楽を味わう幸福に満たしてくれる。

12社のイベントを通して聴いて、あらためてアナログレコードが織りなす多彩な魅力を再確認するに至った。なかなかこれだけのブランドを一気にじっくり聴ける機会も貴重で、参加人数はのべ150名ほどと大盛況を博した。来場者もスタッフも、フルマラソンを走り切ったような深い満足感。運営に携わったシマムセンの塩見さん、竹本さんも大きな手応えを得たようで、「次はネットワークオーディオのイベントもやりたいですね」と次なる企画のアイデアが盛り上がってきていたようだ。

関連リンク