「世の中には2つのスピーカーがある。JBLか、それ以外かだ」。伝統のブルーバッフル、スタジオモニター「4369」の真実に迫る

音が出た瞬間、等身大の音楽が眼前に現れた。サックスが叫び狂い、ハイハットが金粉をまき散らす。我が身に流れる愚かな血が沸騰し、心が覚醒する。心と音楽が一体となり、体が思わずスウィングする。他のスピーカーでは得られない再生悦楽。その名は「4369」。今年80周年を迎えるJBLスタジオモニター・シリーズのフラグシップだ。

等身大のプレイバックを実現できる唯一の存在

数多あるスピーカーブランドの中でJBLは特別な存在だ。80年の間に幾つものストーリーが生まれ、多くの人の人生を狂わせた。JBLにときめきを覚え、憧れ、恋をし、沼に堕ちた。JBLを知らなければ、恐らくオーディオの世界に足を踏み込まなかった人も多いだろう。筆者もその1人だ。

なぜ人々はJBLに心を奪われるのか? それは他ブランドとは違う音世界――等身大のプレイバック――である。その領域でしか観えない世界があり、楽曲と聴き手が一体となることで識る世界がある。

JBLよりも美しい音を奏でるスピーカーは数多くある。JBLよりも広いサウンドステージを提示するスピーカーは無数に存在する。だが等身大のプレイバックを実現できるスピーカーはJBL以外にない。それゆえJBLは孤高の存在であり、今後も孤高の存在であり続ける。

それゆえ音楽を受動的ではなく能動的に聴く人にとってJBLは最高の伴侶となる。極言を許すなら、この世のスピーカーは、JBLか、それ以外かに大別できるのだ。

とはいえ、80年に渡るJBLの歴史は波乱万丈そのものだった。創業者であるジェームス・バロー・ランシングの自殺にはじまり、1969年にはジャービス・コーポレーション(現在のハーマン・インターナショナル)の傘下に入る。そのハーマン・インターナショナルも2016年、サムスン電子に吸収合併された。

幾度となく会社の体制も人も変わり、普通なら解散していてもおかしくはない。だが孤高の存在であったこと、なによりJBLに関わる全ての人の、音楽とブランドに対する至上の愛により、JBLはJBLであり続けた。それも今後も変わらないだろう。

近年はヘッドホンやイヤホン、Bluetoothスピーカーの分野にも進出し、広告や家電量販店の店頭でJBLの文字を見かけることも珍しいことではなくなった。

トヨタのクルマに乗れば、JBLのロゴを見かける。今やJBLは、ホームオーディオの分野だけでなく、コンサートホールから車載機、ヘッドホンまで手掛ける総合ブランドとなった。こんなオーディオブランドは他に類がない。この点も、JBLか、それ以外かの証左である。

サウンドバーを指さし老人は言う。「こんなの俺が知っているJBLじゃない」と。だが若者は「オレンジ色の!マークが可愛い」と言いながら買い求めている。音楽が世界の共通言語であるように、JBLが奏でる音楽を心から愉しむことに、性別も年齢も国籍も関係ない。以上がJBLに人生を狂わされた者の偽らざる想いである。

演奏家の正体を識るモニタースピーカー

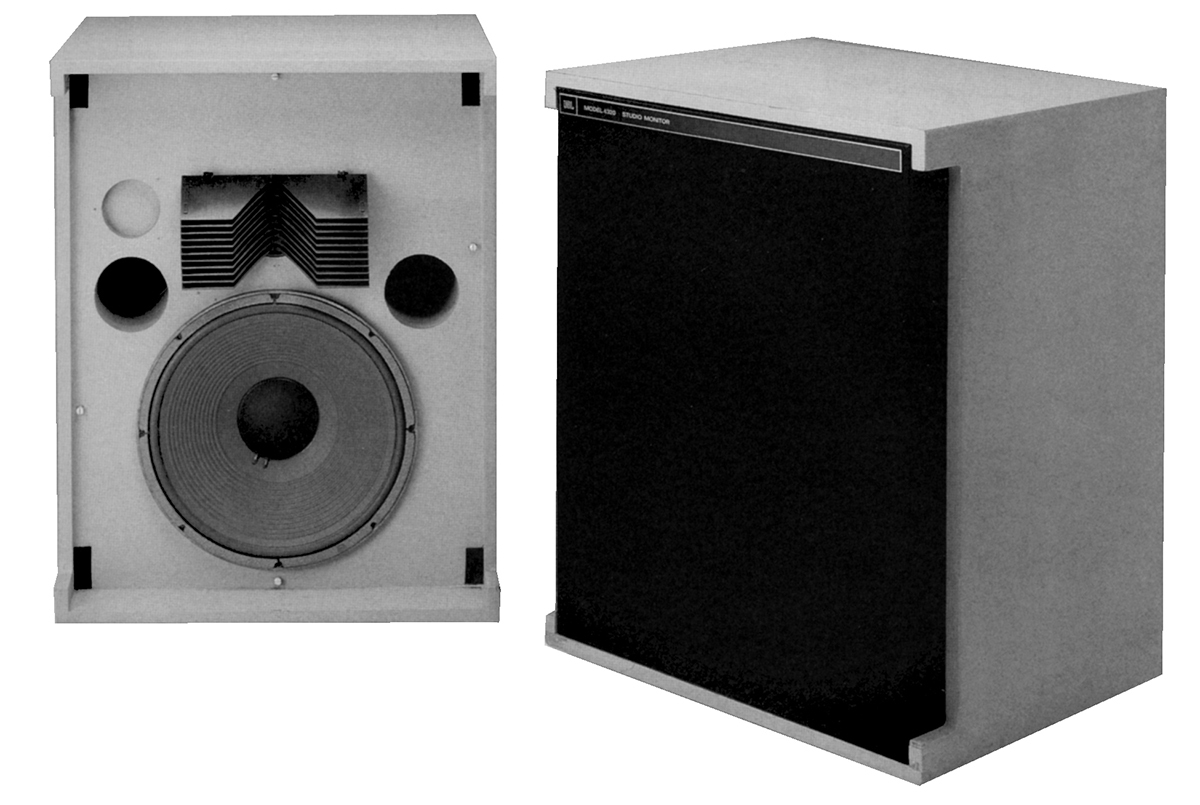

80年の歴史の中で、ハークネス、ハーツフィールドやパラゴン、オリンパス、S9500、DD66000をはじめとする幾つもの銘機が生まれた。そして忘れていけないのは4343に代表される青いフロントバッフルが目印のスタジオモニター・シリーズだ。

JBLスタジオモニター・シリーズ伝説の始まりは1962年のD50SMにまで遡る。ビートルズが渡米した際、プロデューサーのジョージ・マーティンがJBLモニターのサウンドにショックを受け、EMIスタジオ(後のアビーロード・スタジオ)に導入。その話は他のスタジオにも伝わり、多くの録音スタジオがJBLを所望した。

それを受け1970年代に入りJBLは38cmウーファーと2インチ・コンプレッションドライバーという構成の4320を皮切りにスタジオモニター・シリーズに注力していく。

その名は日本国内のオーディオファイルにも波及し、4ウェイ構成の4343、4344が我が国のオーディオシーンを牽引。スモールサイズの4312シリーズも人気を博した。

一方の2ウェイ機の流れを見ると、1980年に登場した4430で大きな転換点を迎えることとなる。指向性を拡げるべく、それまでのショートホーン+音響レンズからバイラジアルホーンという大転換をやってのけ、新時代のスタジオモニターサウンドを築きあげた。

その後、バイラジアルホーンは進化し、HDIホーンとして多くのJBL製品に受け継がれている。その後も2ウェイ・スタジオモニターの系譜は、M2や4367と続き、そして4320の登場から55年が経った今年、4367の後継となる4369の登場と相成った。

オーディオファイルの中には「今時のスタジオはジェネレックやB&Wがメインで、JBLを使っているスタジオなんて無いだろう」と、スタジオモニター・シリーズを揶揄する人がいる。

それはポルシェのBEV(電気自動車)タイカンのターボグレードに「電気自動車にターボなんて付いてないだろ」と同意の、全く持って意味のない話だ。

ポルシェには930型から始まるターボ伝説があり、最高峰の製品に今もその名を受け継ぐことが伝統であり重要なのだ。

それはJBLも同じ。ブルーバッフルと共に、4桁数字の型番が与えられた最高のスピーカーが、スタジオモニター・シリーズなのだ。伝説が伝統となり、今に受け継がれる。これが重要なのだ。

もちろん、その名は伊達ではないことは言うまでもない。

JBLが他のスピーカーと異なるように、スタジオモニター・シリーズは、他のモニタースピーカーと大きく異なる部分がある。圧倒的なパワーリニアリティによる等身大のプレイバックにより、演奏家の正体を聴き手に伝える能力を有する点だ。

演奏家のミスを暴くだけなら、他のスピーカーでもできる。だが、本物の音楽か否かは、JBLでないと見抜けないと筆者は思う。その精神は最新の4369にも受け継がれている。

スタジオモニター・シリーズで最も使いやすいシステム

本稿の主題である4369に話を移そう。初めてその姿を視た時、筆者は「自宅で使いやすいスピーカーである」と感じた。

その理由は3点。ひとつは2ウェイ構成であること。3ウェイ機や4ウェイ機より2ウェイ機の方が近距離でも音をまとめやすいことは、想像に難しくないだろう。

今回の試聴では1辺2.3メートル程度の正三角形セッティングで聴いたが、それよりもスピーカーに近づいてもステレオイメージとバランスを得ることができた。

またHF(1.5kHz〜6kHz)と、UHF(5kHz以上)の2ポイントのレベル調整機構が今も用意されているのも嬉しい点だ。ホーン型スピーカーゆえ、試聴位置によっては高域が耳につきやすいからだ。

そのレベル調整部がホーン付近ではなく、フロントバッフル下部に移動したことで、ネットを取り付けた時にスッキリ感が増した。これはリビングなどに設置した際に、スッキリとした見た目の方が好ましいという判断からだろう。

2点目はフロントバスレフ型であることだ。他のJBL製品群はリアバスレフ型だが、スタジオモニター・シリーズは、長年フロントバスレフ型を採ってきた。これはスタジオの壁に埋め込むことを考慮した時からの流れだろう。

このフロントバスレフ型により、スピーカー背面を壁に近づけるセッティングが可能。これも一般家庭に置いた際、セッティングの自由度が高いことを意味する。

そして3つ目が、大型ブックシェルフタイプではなく、フロアスタンディング型になったことだ。

従来は別途低床のスタンドなどを用意する必要があった。だがフロア型としたことでウーファーキャビネットの容積が1.5倍に拡充したほか、接地時に別途スタンドを用意する必要がないばかりか安定感が増した。これも一般家屋で歓迎される変更といえるだろう。

さらに従来のJBLのフロア型スピーカーには金属製フットが奢られていたが、JBLスタジオモニター・シリーズとしては初めてIsoAcousticsのフットが四隅に設けられているのも、使いやすさをアップさせている。

IsoAcousticsのフットは、マーテンやソナス・ファベールなど、ハイエンドスピーカーで近年採用実績を積んでおり、接地面が平面で、弾性のある素材を用いているのが特徴。床面に傷をつけたくない人には嬉しい配慮だ。

このように。4369はスタジオモニター・シリーズでもっとも部屋にインストールしやすいシステムに発展したと感じた。

信頼性を高めた新型ユニット

スポーツ系の自動車愛好家同士で会話をすると、B16BやF20C、RB26DETT、2JZといったエンジン型番が出てくることは珍しくない。それは自動車を語る上でエンジンが大きなウェイトを占めるからだ。

同じようにJBLもまた、130Aや375、075など、ユニット型番が話題にのぼる。だが不思議なことにスピーカーブランドの多くは、振動板や磁気回路の話題が挙がっても、ユニット型番について耳にしたことは殆どない。

逆にいえば、それだけJBLのスピーカーユニットは、人々の関心を集めると共に、メーカーとしても誇りと自信があるということだ。

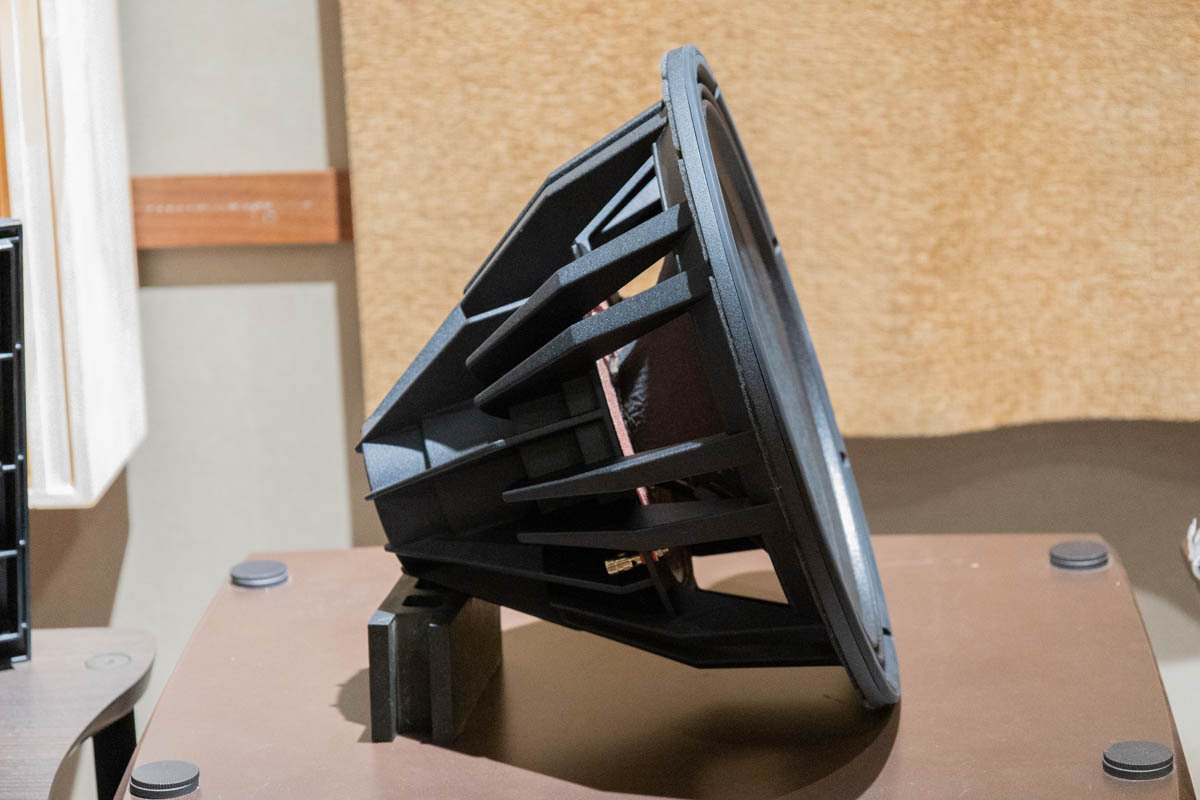

4369が搭載する38cmウーファーと3インチ・コンプレッションドライバーは前作の流用ではなく新規開発品だ。それだけJBLは4369に注力しているといえるし、フラグシップの名は伊達ではない。

新開発ユニットの詳細については、写真下のキャプションと他記事を参照して頂きたい。その開発内容を一言で言うなら、さらなる信頼性の向上と低歪化の達成だ。

もともとJBLのスピーカーユニット群は高い耐久性能を有しているが、さらなる改善を進めるところにエンジニア達の執念を感じる。

一般家庭で大音量を出すことは難しいだろう。だが小音量時にも活きてくる。余裕度と瞬発力が違うのだ。

大音量でもうるさくない! 圧巻のパワーリニアリティ

試聴はハーマン・インターナショナルの試聴室で行った。エレクトロニクスがマーク・レビンソンで統一された部屋は、ハイエンドオーディオ機器特有の空気に満たされ、静かなに流れる音楽からも、4369の素性の良さを想わせた。ホーン型スピーカーということもあり、筆者が好んで聴くジャズのアナログディスクを中心に試聴した。

今や大御所のサックス奏者ジェームス・カーターが、若き日にリリースしたワンホーン・カルテットアルバム『ジュラシック・クラシックス』の1曲目、「A列車で行こう」は溢れる才能と狂気が愉しめる名盤。

フリーク・トーン連発、フラジオが乱舞する様は、暴走機関車そのもので、スピーカーから火が出るような音量で楽しみたい1枚だ。

普通のスピーカーなら悲鳴をあげる音量でも、4369は演奏の魅力をダイレクトに聴き手に伝える。うるささを感じさせないのは、音楽が聴き手の心にダイレクトに届いているから。これこそJBLでしか観ることができない音世界だ。

「ジャズって難しそう」「ジャズを聴いたことがない」という人は、このアルバムをJBLで聴いて欲しい。約11分後にはジャズが好きでたまらなくなっているハズだ。

ということを同席した普段はジャズを聴かない(と思う)担当編集に伝えようとしたところ、「他社様の試聴室で何をやらかしているんだ」と青ざめた顔をしていた。

いっぽう同席したハーマン・インターナショナル担当者は「過去イチの音量でした」と笑顔とも苦笑いともつかない表情。好意的な笑顔と勝手に受け取り、手綱を緩めることなく試聴を続けた。

フリージャズのサックス奏者といえばオーネット・コールマンを外すわけにはいかないだろう。1965年12月3日と4日の夜、ストックホルムにあるギレン チルケルン クラブで行われたオーネット・コールマン復活ライブの様子を納めた「ゴールデン・サークルのオーネット・コールマン Vol.1」のA面最外周に針を降ろした。

チャールズ・モフェットの質量を伴ったシンバルレガートの気持ちよさといったら、何と例えればよいのだろう。

これに呼応しオーネット・コールマンもノリノリと言った様子。そんな空気感を4369は伝える。気づけば試聴室は、極寒の地で行われた熱いライブハウスへと変えてしまった。

3インチ・コンプレッションドライバーは、アルミともチタンとも違う、柔らかさと温かみを伴った音色で、3インチという振動版面積も375に代表される4インチドライバーの太さと、LE85で親しんだ2インチドライバーの鋭さの良いところどりであるように思う。

ハイテンションだけがジャズではないので、時代と場所を3年前のニューヨークに移し、同じメンバーがタウンホールで行ったライブの実況録音「Town Hall 1962」のA-2『Sadness』を聴いた。そのタイトルどおり、オーネットのアルトサックスが寂しげなトーンが会場の空気と混ざる描写が秀逸。

コンプレッションドライバーは弦楽器が苦手と言われることもあるが、不協和音のようなヴァイオリンの音色も実に味わい深く表現。陽だけでなく陰の表現もできるのがJBLの良さだ。

そのまま同トリオによるライブ盤「クロイドン・コンサート」にも針を降ろしたいところだが、担当編集の目が怖いので他のジャンルにも手を出してみよう。

楽曲に内包するエモーションをリスナーに提示する

柔らかな声の質感が出せるのも4369の魅力のひとつだ。カーペンターズ『NOW AND THEN』の「Sing」は、温かみを覚える声のニュアンスが秀逸。

クロスオーバー周波数が800Hzであるため、ウーファーユニットから出てくる音が声の帯域にかぶっていることが奏功して、暖色で穏やかな音触になっているのだろう。

コンプレッションドライバーの振動板素材によっては、メタリックやブライトな声になりがちだが、4369はそうした振動板固有のキャラクターをあまり感じなかった。なにより狂乱のジャズサウンドから一転した常識的な音量でのヴォーカルにホッと胸をなでおろしているようだ。

『君は天然色』は、大滝詠一版スペクター・サウンドの集大成だ。ドラム、ベース、エレキギター3本、アコースティックギター5本、アコースティックピアノ4台、エレピ1台、パーカッション5名と20名のアーティストが一斉に音を出すことで生まれる音の厚みやレイヤーといったものを4369はシッカリと再現。大滝詠一の狙いどおりの音に思わず笑みがこぼれる。

こうした厚みというのは、38cmウーファーならではの世界。最近は小口径ウーファーをパラレル化するメーカーが多いが、例え振動板面積が38cmと同じだとしても、音は同じではないのだ。

そのことを強く思うのが、マイケル・ジャクソン『Who is it』だ。ビリー・ジーンでもプレイしているスラップ奏法の伝道師にしてサンダー・サムの異名をもつルイス・ジョンソンが放つヘビーで強いエレキベースサウンドは、弦の震えが空気を震わし、音の塊がリスナーを圧迫する。

そのベースサウンドを土台に、クリスピーなリズムが気持ちよく乗る。ストリングス、ソプラノなコーラスも綺麗に表出し、哀しみや失望、苦悩をかかえたかのようなマイケルの歌声に、さらなる絶望感を与える。

楽曲が内包するエモーションを4369はリスナーに提示する能力に長けているといえるだろう。

音楽を識る最高のツール

試聴を終え、担当編集は「JBLで音楽を聴くということは、音楽と対峙することなのですね」と漏らした。やり過ぎた部分もあるかもだが、アーティストが才能の全てをかけて演奏しているのだから、聴き手も相応の態度で臨むべきだと必要であると考える。

そう考える求道者にとって、JBLはアーティストの想いを伝える数少ないブランドであり、スタジオモニター・シリーズは、その最右翼のスピーカーに映る。

より能動的に音楽を聴きに行く求道者の要求に対し、JBLは能動的に音楽を鳴らして応える。そのDNAは、最新の4369にも受け継がれていた。その事が嬉しい。

やはりJBLはJBLであり、ブルーバッフルのスピーカーは音楽を識る最高のツール、モニターなのだ。

最後に今一度書こう。

「世の中には2つのスピーカーがある。JBLか、それ以外か」