AudioQuest、創立45周年を記念してリラインナップ。「Boom Box Demo」でケーブル比較試聴を体験

ディーアンドエムホールディングスは、同社が取り扱うブランドAudioQuest(オーディオクエスト)の創立45周年を記念して、改めてブランドの歴史や理念の解説、リラインナップの展開内容の紹介などを行うメディア向け説明会を開催。本稿では、説明会の模様をレポートする。

ケーブルの開発が妥協のないオーディオへの情熱を伝えられる方法に

時代は1976年、「ケーブルを変えると音が変わる」ということが、 “オカルト” とされていた頃、スピーカーブランドのPolk Audio(ポークオーディオ)の創立者であるマシュー・ポーク氏は、日本製のケーブルを輸入し、「コブラ・ケーブル」という商品名で販売を開始。その後米国においてオーディオケーブルが注目されるようになり、「オーディオケーブルは最先端のオーディオにとって重要な要素になる」と、ケーブルに対してのイメージが大きく変化していったと説明する。

そして1978年、良質なケーブルを使用するメリットを “体験” として理解していたAudioQuestの創立者であるビル・ロウ氏は、モンスターケーブルの創立者であるノエル・リー氏に特注でスピーカーケーブルを発注し、ビル自身でケーブルにプラグを取り付けてスピーカーケーブルを完成させた、そのケーブルが最初のオリジナルモデルだという。

ビル氏はオリジナルのスピーカーケーブルを制作した当初、自身の店だけで販売していたが、徐々に取り扱い店舗が増え、1980年末には南カリフォルニアで42件の小売店、デンバーで1件販売されるという実績を実現。

当時のオーディオ業界において、20ドルという価格で「すごい、これはすごい!」とユーザーが言ってくれる唯一のアイテムがオーディオケーブルだったとのこと。それを受け、ビル氏はオーディオケーブルの開発が、妥協のないオーディオへの情熱を伝えられる他にない方法だと考え、AudioQuestを創業した。

ユーザーにとって最重要なのが“体験”であり、「Boom Box Demo」を考案

AudioQuestのケーブルは、 “硬い” ということで知られているが、その背景にはビル氏の体験が紐づいているという。スピーカーメーカーのデモで、8mのケーブルと3mのケーブルを比較した際、音が大きく変わらないという場面に出くわし、「オーディオケーブルは短いほうが良い」という考察と異なる体験をしたとのこと。

その原因を調べていくと、2本のケーブルは全く同じ内部構造で、同じ厚みの透明被覆だったが、唯一異なっていたのが透明被覆の “硬さ” だったことから、機械的安定度の重要性に気付いたといい、「理論は体験から生まれる」という意識を強めた瞬間となった。

ユーザーにとって “体験” が最も重要であると考えたビル氏は「Boom Box Demo」を考案。試聴を行う際、リファレンスとするコンポーネントに高級なモデルを使わず、あえて安価なシステムを用いて、ケーブルを変えるだけで音が変わるという体験をしてもらうデモとなっている。

AudioQuestのモデルは、どれもコストを掛けずに大きな改善を得られるということを証明するデモとなっており、その違いを体感したユーザーには、強烈な印象を与え、そして評価の共有が製品の価値を決定付けるものになるという。

コストの制約があるエントリーやミドルクラスで開発者のセンスが表れる

1981年にはCESに初参加、ヨーロッパや日本を含むアジア、米国の多くの州でAudioQuestの製品が販売。そして1987年には「Cable Design : Theory vs Empirical Reality」(ケーブル設計:理論と経験的現実)という、AudioQuestのケーブル設計におけるフィロソフィーを表明した。

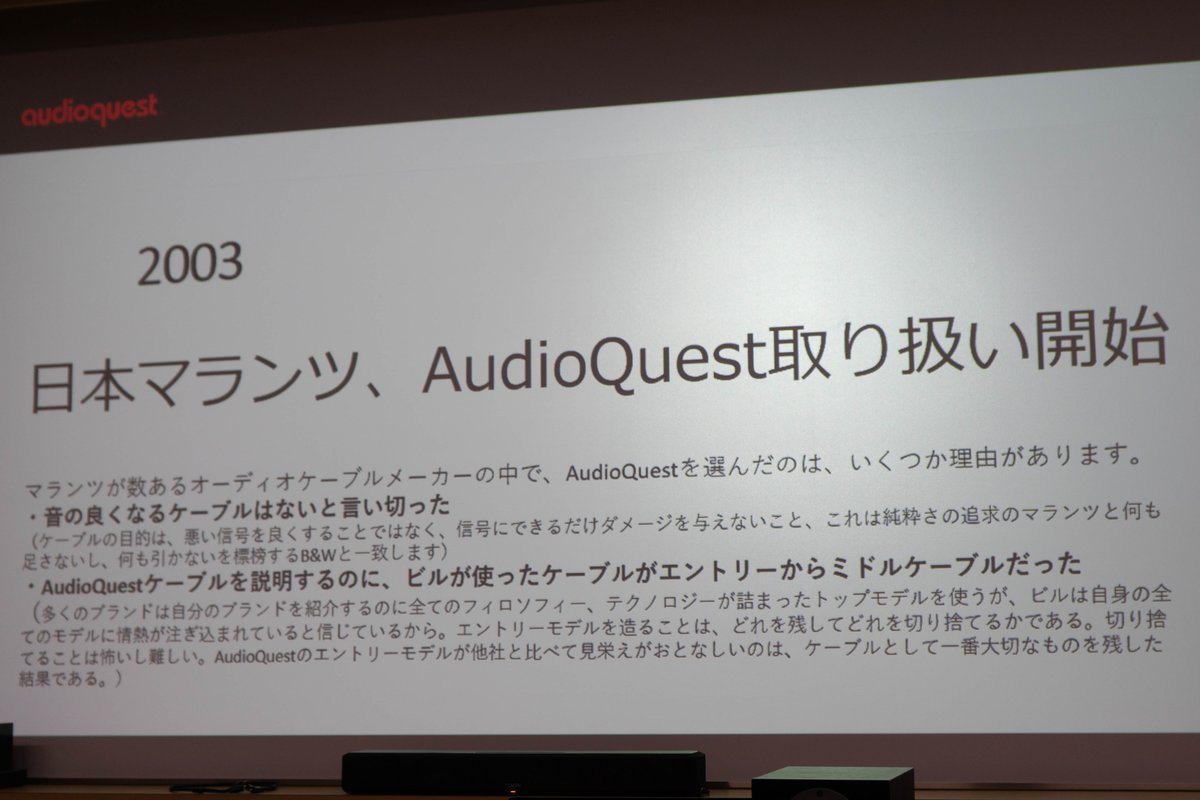

2003年、日本マランツがAudioQuestの取り扱いを開始した経緯について、ディーアンドエムホールディングス 澤田龍一氏は、「2002年にAudioQuestの取り扱いについてビル・ロウ氏が来日したとき、最も印象に残っているのが『音の良くなるケーブルなどと言うのは有り得ない』という言葉だ。ダイレクト結線が1番正しい音の伝達方法とするのなら、機器と機器の間に何か介在すると必ず情報やエネルギーの欠損を生むため、ケーブルというものは必要悪であり、その言葉はとても正しいと思った」と語る。

加えて、「我々オーディオメーカーによって、変な電気的特性を持っているケーブルや、キャパシタンスが大きいものは、アンプが不安定になってしまうため、そういったものは使用できない。その点、AudioQuestのケーブルは構造も電気信号的にもリーズナブルであり、アンプにもスピーカーにも使っても問題ない」という。

当時、最後の実機テストの際、ビル氏はエントリークラス、ならびにミドルクラスのケーブルを見繕って送ってくれたという。こういった場合、大概はメーカーのトップエンドモデルを送ってくることが多いが、あえて一般的なクラスのモデルが送られてきたようだ。

この理由に対し、「AudioQuestは当時から幅広いラインナップを持っていたが、音質のためにやりたい放題やったトップエンドよりも、コスト的に制約があるエントリーやミドルクラスのほうが、ケーブル製作者のセンスがよくわかる」とコメントした。

そして、「トップエンドのように全ては入れられない代わりに、何を残して、何を捨てるのか、その選択がセンスとなって音に現れる。クオリティがクラスによって下がっていくのは仕方がないが、音のテイストやバランスは変わることがない。本当によくできており、コンポーネントのクラスに見合ったケーブルをしっかりと導入できることが、取り扱いの決め手になった」と、AudioQuestのケーブルをまさに “体験” したからこその結果だったという。

高音質を徹底的に追求したノイズ対策技術「DBS」「NDS」を生み出す

今ではAudioQuestの代表的な高音質技術となった誘電バイアスシステム「DBS」(ダイエレクトリック・バイアス・システム)の誕生は、ビル氏の “体験” だけでなく “研究” も絶えまなく続けている証だとしており、そして「ケーブルのエイジング」という概念を永久に変え、絶縁体による歪みを大幅に低減することを成し得たとした。

さらに現代の環境に合わせて、ワイヤレスネットワーク対応機器/スマートフォン/スマートウォッチ/Bluetooth対応機器など、機器から発せられる高周波ノイズが音に与える悪影響に着目し、高周波ノイズの対策技術としてノイズ消散システム「NDS」も誕生した。

ビル氏がさまざまなケーブルを開発する、変わらない原動力は「音楽でハイになることが最高のリラックス方法」だという想いだとしており、この喜びをさらに高めたいという欲求が、20ドルのケーブルの制作から、ときに50万ドルのケーブルの開発に繋がっているとした。彼にとってどちらも同じマインドによって生み出されていることを明かす。

そして45周年を迎えた現在、ビル氏の世界観に共感したオーディオファイルは世界74か国に広がっており、これからもできる限り長く、本格的なサウンドとビジュアルの実現を訴え続けていくとアピールし、AudioQuestの歴史を紹介してくれた。

プロのリファレンスとして活躍、音が評価しやすくチューニングにも役立つ

AudioQuestのケーブルを選ぶのは、カスタマーだけでなく、音のプロも同じであるという。今回の説明会では、Bowers & Wilkins、マランツ、デノンの担当者がAudioQuestのケーブルをリファレンスとして使用する理由を明かしてくれた。

Bowers & Wilkinsは、研究施設「Southwater Research & Engineering」にて導入されているが、それについて澤田氏は、「1987年に “Nautilusシリーズ” のお披露目で研究施設『Southwater Research & Engineering』に伺った際、試聴室にはDBSの付いていない時代の『Gibraltar(ジブラルタル)』とスピーカーケーブル『Volcano(ヴォルケーノ)』が導入されていた。向こうの担当者と話をすると、今でもAudioQuestのケーブルを使い続けていると言っており、彼らも我々同様にリファレンスとしているのだと、改めて確認できた」という。

マランツ試聴室について、ディーアンドエムホールディングス 尾形好宣氏は、「マランツはずっとAudioQuestを使用しているが、一言でいうと『癖が無い』ことが大きな特徴。ケーブルは銅線や銀線、また撚線や単線など、さまざま導体や構造を採用したケーブルが多くのメーカーから登場しているが、我々がマランツブランドの製品を評価する上で『癖が無い』というのは音を確認する上で最大のメリットである。部品の交換、回路を変更した場合に、音の変化を如実に感じ取れ、非常に音を評価しやすいため導入している」と語る。

デノン試聴室については、ディーアンドエムホールディングス 山内慎一氏が、「一番印象的なのは、奥行方向の音の見通しにおける捉え方や表現性が、とてもストイックでかつ安定しているところ。アナログのスピーカーケーブルから、デジタルケーブルやHDMIケーブルを使用しても、やはりその表現性が共通しているため、設計ポリシーの一貫性がしっかりとしており、念入りにチューニングが施されているのだと感じる。デノン試聴室で導入しているが、とても使いやすく、デノン製品のチューニングや音作りに役立っている」と明かしてくれた。

また他にも、あるスピーカーメーカーは内部配線材に採用していたり、試聴室のリファレンスケーブルになっていたり、さまざまなプロの現場でもAudioQuestのケーブルが選ばれているという。

アナログからデジタルまでケーブルラインナップを整理

この45年間で新しい技術と素材を用いてケーブルを進化させることで、その時代時代で理想のケーブルを追求し、量販店で買えるものから、ちょっとした新車と同価格帯のものまで、さまざまなモデルを開発してきたビル氏は、 “Cable Theory” として下記のように語る。

「設計技術者の能力は予算が少ない時にこそ判断されると私は思うのです。高価な製品は基本的な理解があればできます。しかし、高価でない製品は大切なものだけを残さなければなりません。だから真っ当なシステムであれば、AudioQuestの製品はどれも大きな改善が得られるモデルだということがわかるでしょう。そう信じていなければ、私はエントリークラスの製品を作りません」

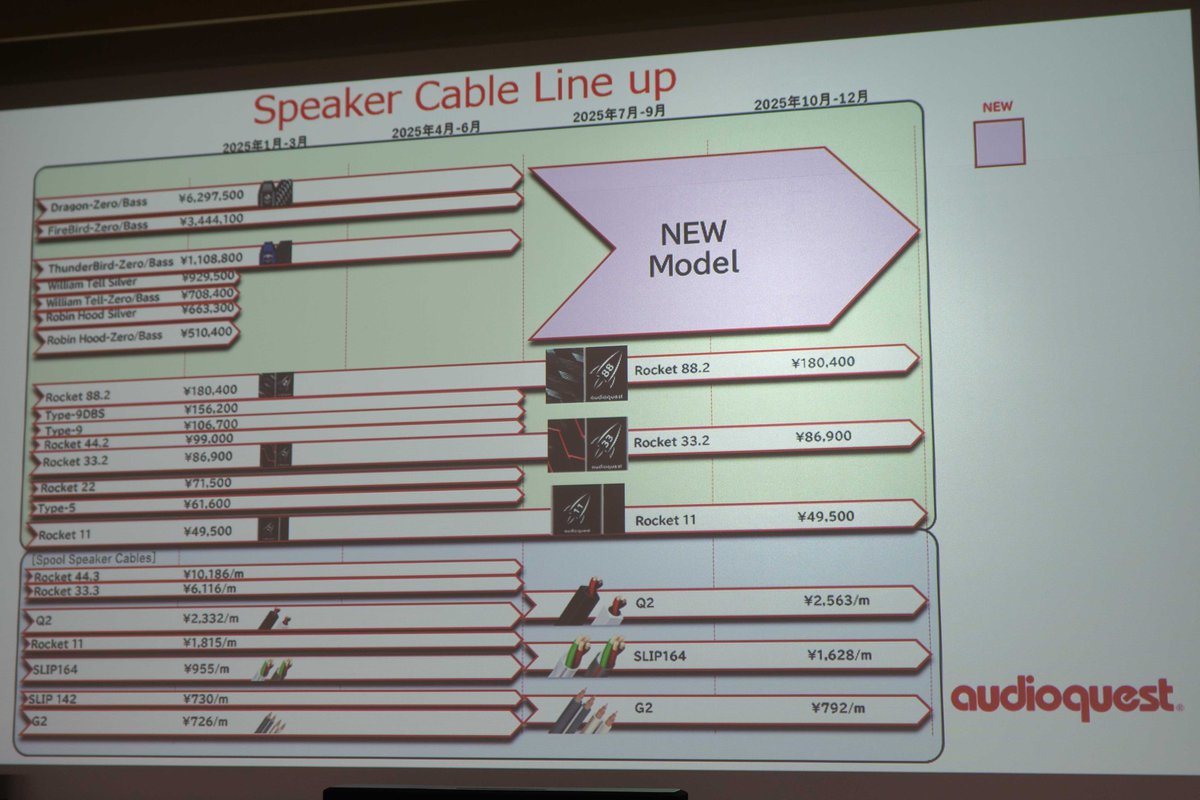

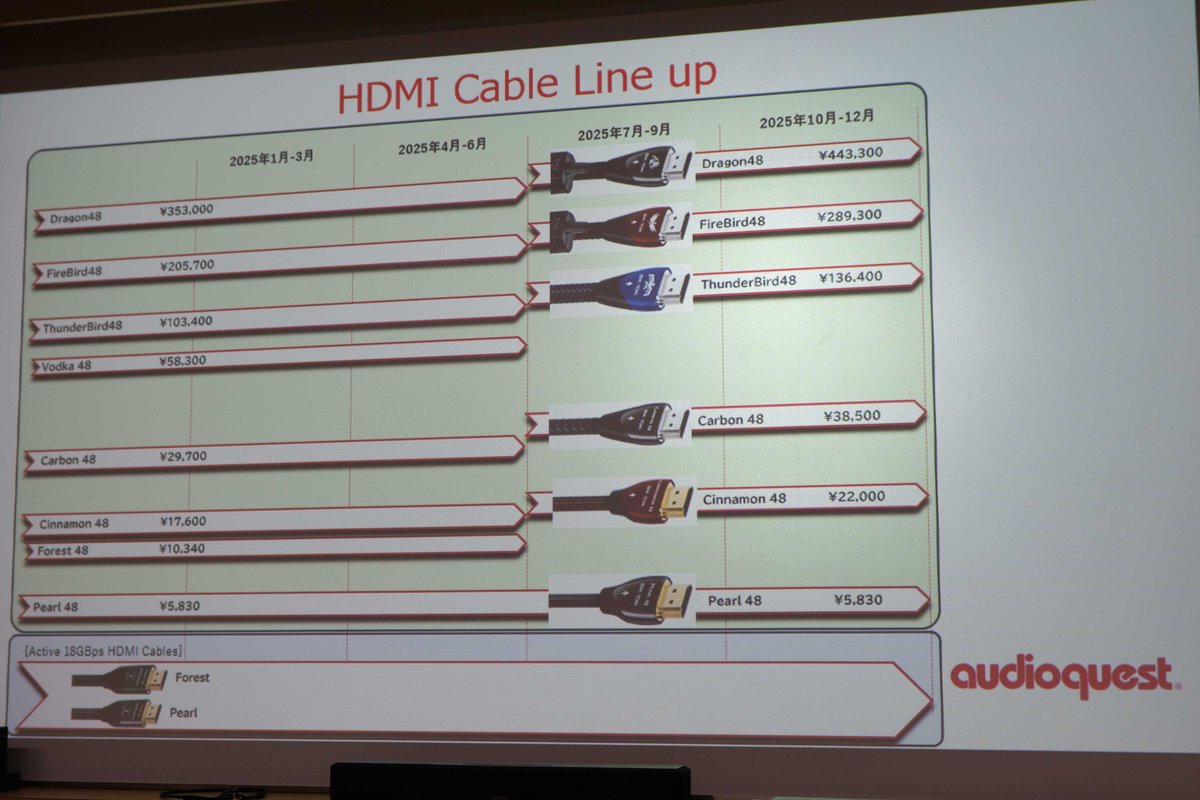

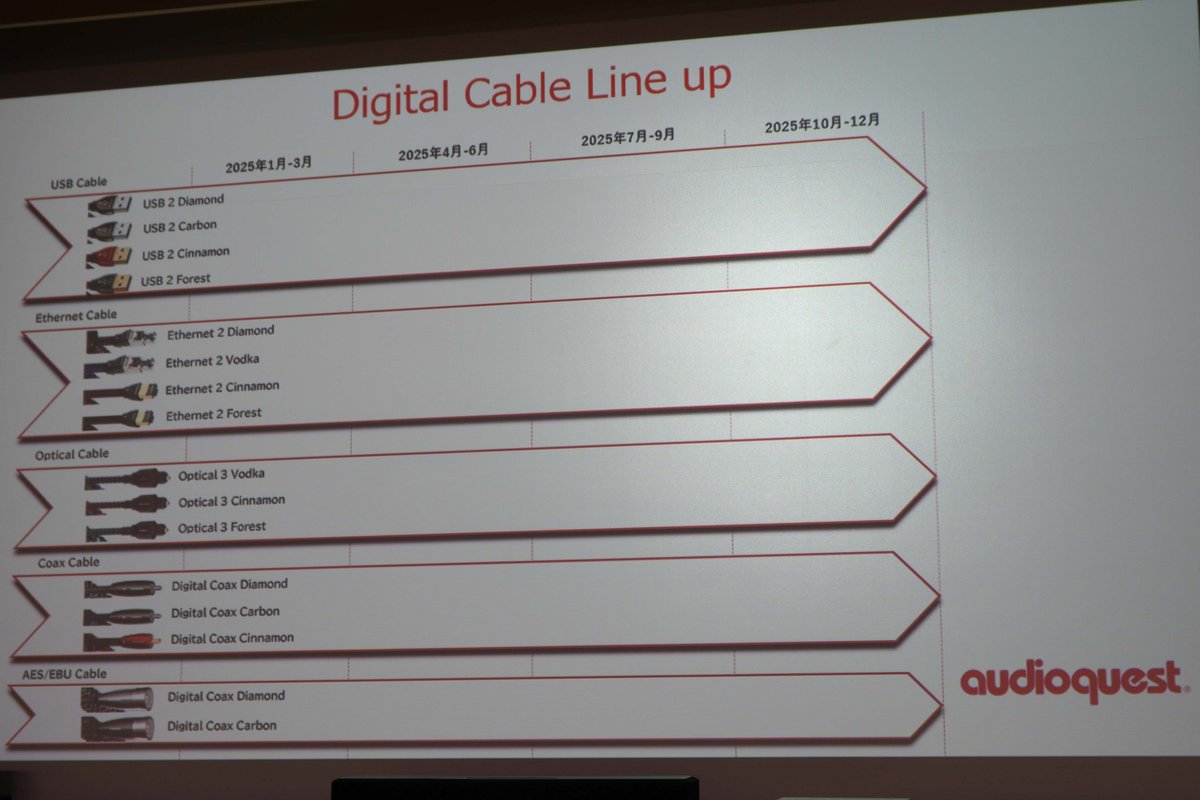

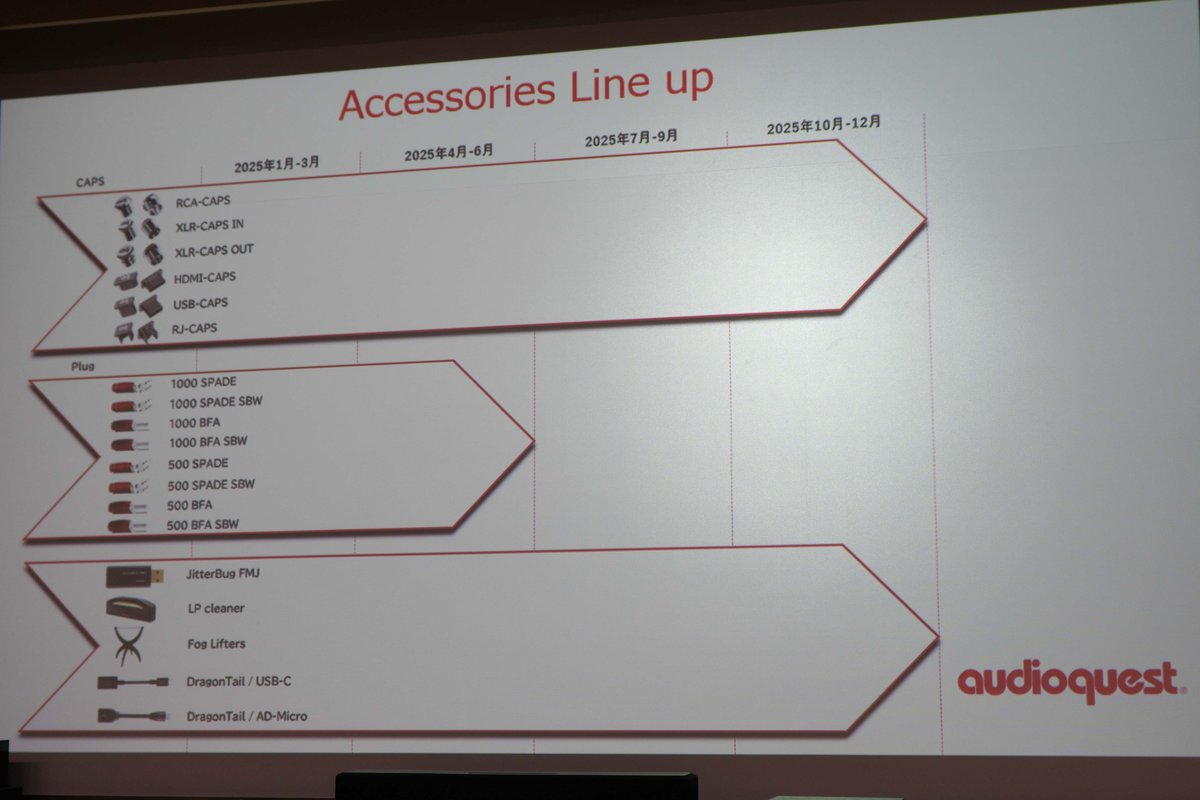

AudioQuestは、アナログケーブル/デジタルケーブル/アクセサリーの3本柱からラインナップされているが、2025年7月以降は一部モデルで価格改定、ならびにリラインナップが実施される。

スピーカーケーブルは、ハイグレードクラスの “Mythical Creatureシリーズ” と “Folk Heroシリーズ” の新モデルを2025年7月以降に発表する予定としており、その他、 “Rocketシリーズ” は「Rocket 88.2」「Rocket 33.2」「Rocket 11」、スプールスピーカーケーブル「Q2」「SLIP164」「G2」のラインナップとなる。

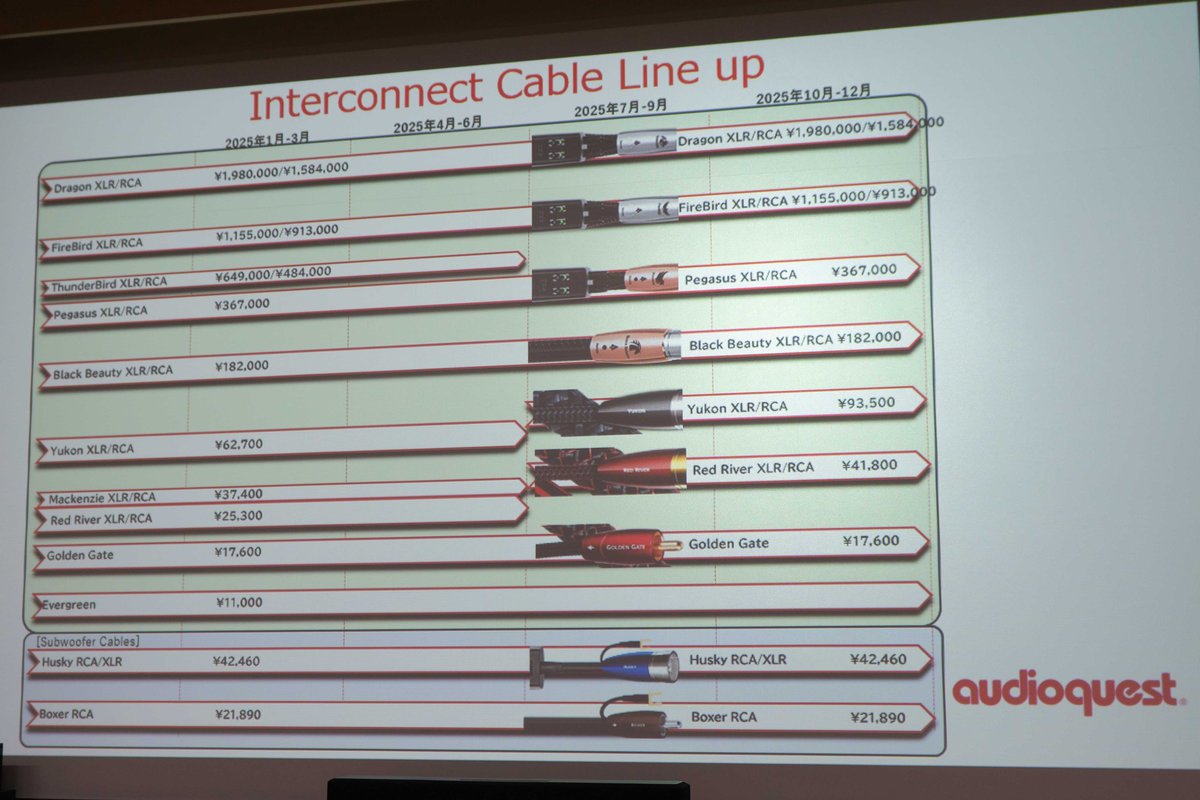

インターコネクトケーブルは、ほぼ現ラインナップのままだが、「ThunderBird XLR/RCA」「Mackenzie XLR/RCA」の取り扱いを終了し、「Yukon XLR/RCA」「Red River XLA/RCA」が価格改定となる。

HDMIケーブルは、「Vodka48」「Fores 48」の取り扱いを終了し、「Dragon48」「FireBird48」「ThenderBird48」「Carbon48」「Cinnamon48」は価格改定、「Pearl48」「Forest」「Pearl」は価格据え置きで継続する。その他のデジタルケーブルのUSB/Ethernet/Optical/Coax/AES・EBUは変わらず継続している。

アクセサリーは、プラグが全て取り扱い終了。ノイズストッパーのキャップス群や「Fog Lifters」「JiterBug/FMG」などのアイテムは今後も取り扱うという。

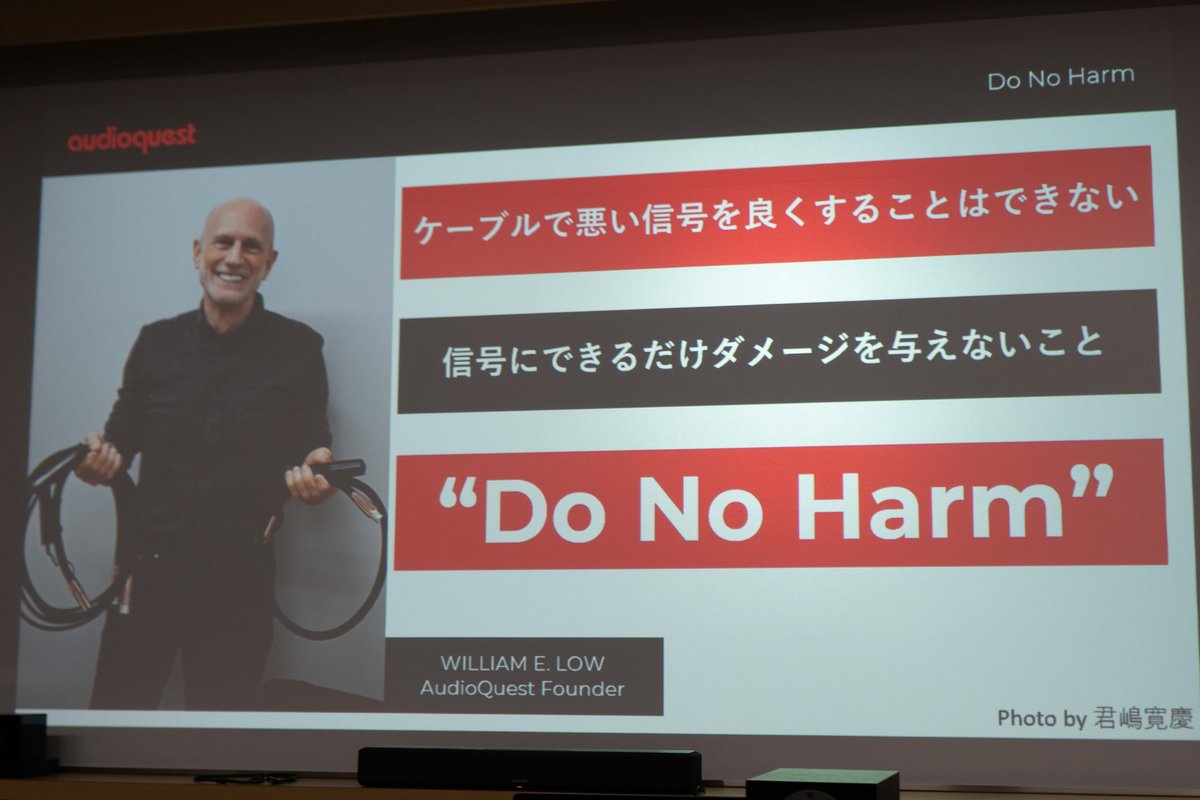

ケーブルを構築する単線/方向性/ノイズ消散/導体の4つの基盤

AudioQuestの製品群は、「ケーブルで悪い信号を良くすることはできない」「信号にできるだけダメージを与えないこと」といった意味が込められた “Do No Harm” を核としており、ケーブル開発の基礎として、単線(Solid Conductors)/方向性(Directionality)/ノイズ消散(Noise-Dissipation)/導体(Metal Quality)の4つの項目を挙げている。

単線構造では、撚線の相互作用によって発生する歪みを解決。方向性は、信号の方向をマークで印字することで高周波干渉の少ない接続を実現する。

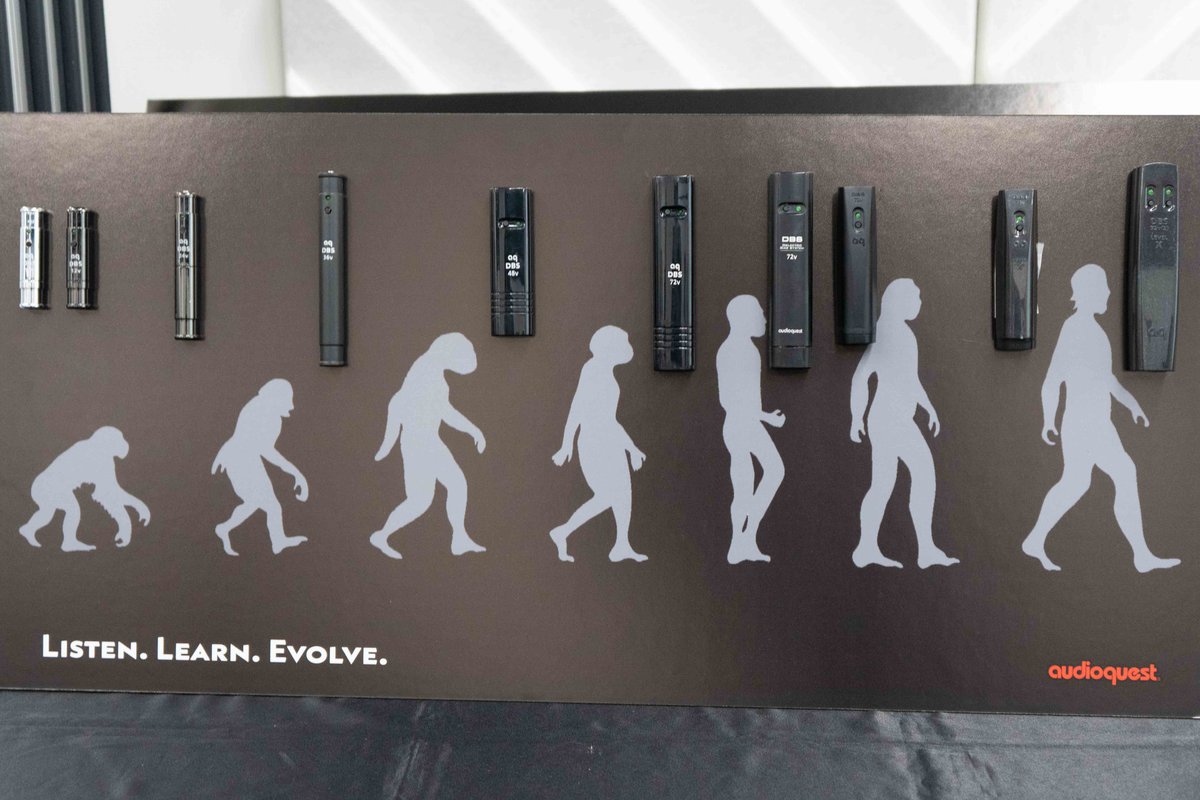

ノイズ消散では、不要な外来ノイズ(RFI/EMI)を最小限に抑えるためにシールドの枚数やグランドに熱変換することで対応。誘電バイアスシステム「DBS」(ダイエレクトリック・バイアス・システム)もノイズ消散に関連する技術であり、12V(2003年、USパテント認可)/24V(2003年秋)/36V(2006年)/48V(2010年)と進化を続け、現在はDual 72Vまでブラッシュアップされている。

導体は、長い粒子構造と低い酸素含有量を備えた高品質な導体金属を使用し、表面純度の高い素材を採用している。AudioQuestのケーブル群は、LGC(Long Grain Copper)/PSC(Perfect Surface Copper)/PSC+(Perfect Surface Copper Plus)/PSS(Perfect Surface Silver)が投入されている。

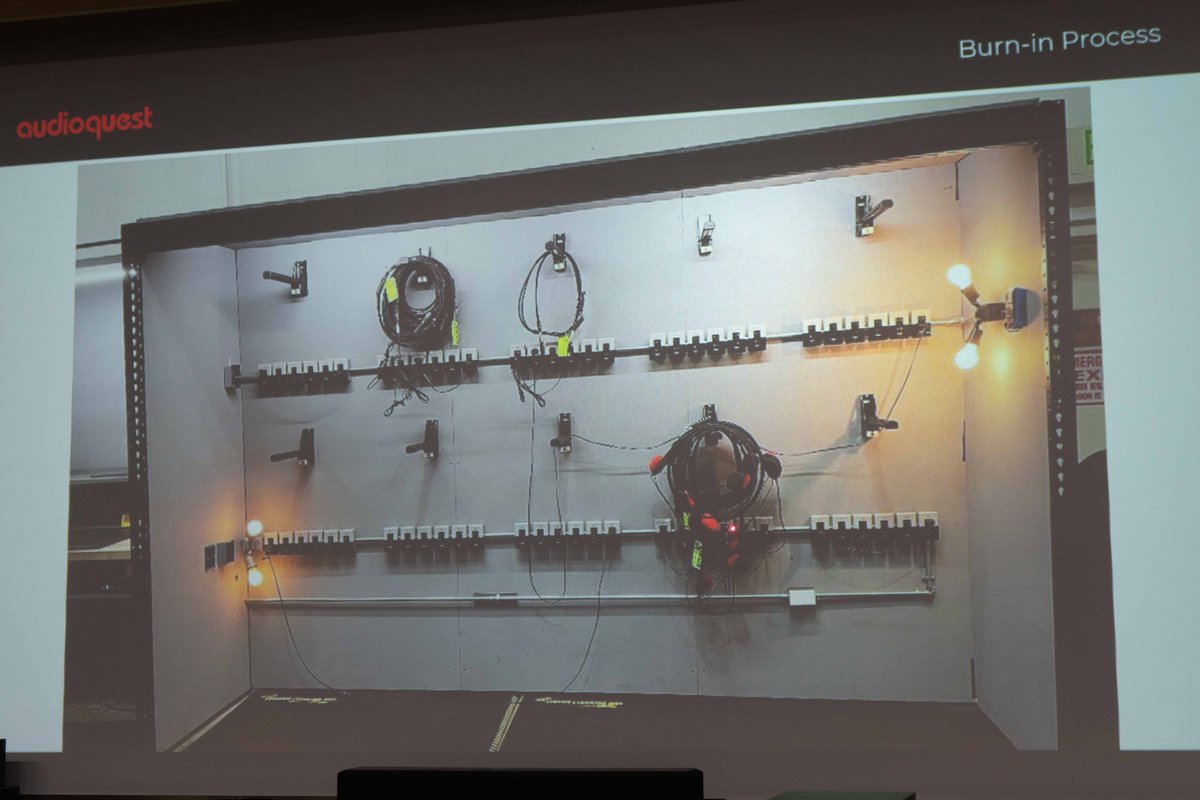

カリフォルニア州アーバインの本社をはじめ、ヨーロッパに設立されている倉庫内などには、非常に高額な機械による「Burn-in System」を採用している。

「Burn-in System」はインターコネクトケーブル、ACケーブル、スピーカーケーブルを束ねたものをフックに掛け、普通の音楽信号よりも高い電圧を掛けることで音質改善を行う作業。中上位機種だけに高電圧を72時間掛け続けているという。

「Boom Box Demo」を体験、ケーブルクラスの向上が如実に感じられる

今回の説明会では、「Boom Box Demo」を実際に体験することができた。コンポーネントにはデノンのネットワークレシーバー「RCD-N12」とDALIのブックシェルフ型スピーカー「OBERON 1」をリファレンスとして用いて、スピーカーケーブルを変えていく比較試聴を実施。簡便なシステムで試聴することで、よりケーブルによる音の違いを認識できるという。

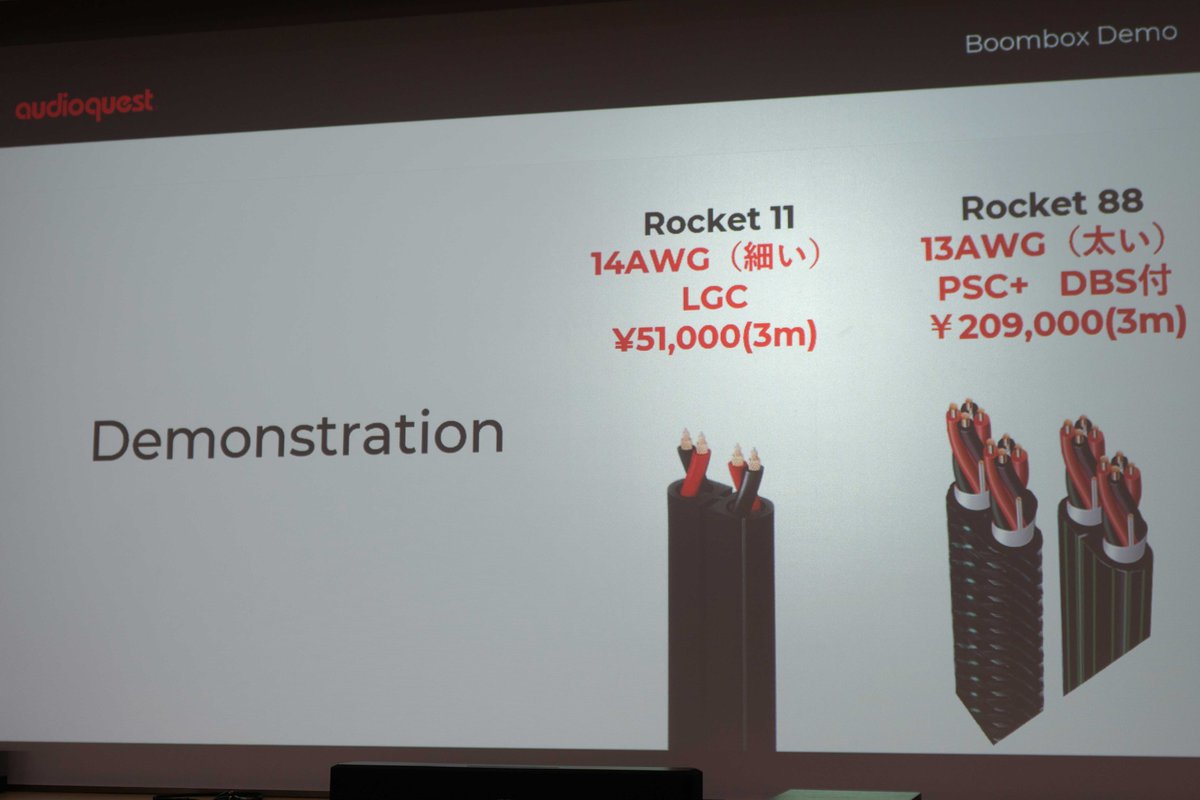

最初は、ランダムに束ねた撚線構造の他社ケーブル(12AWG・太い)での音を聴き、そこから半単線構造のLGC導体を採用したAudioQuestのRocket 11(14AWG・細い)に切り替える試聴を実施。導体が規則正しく並び、振動の流れをスムーズにすることで、滲みの無いクリアな音を実現しているとのこと。ベールが1枚剥がれたように、一音一音が鮮明に聴こえるようになった。

次にRocket 11(14AWG、LGG)からRocket 88(13AWG、PSC+、DBS付き)に変更。ケーブルが太くなり、純度の高い導体、かつ72VのDBSが加わったケーブルになることによる違いを体感。Rocket 11でもAudioQuestならではのクリアさを実感できていたが、ケーブルの純度が高まったことで、音の滲みが薄れ、音の聴き取りやすさや分離感がさらに高まった印象。また、音の広がり感も上がったことで、ステージが数段大きくなり、ボーカルから楽器まで存在感が強まった。

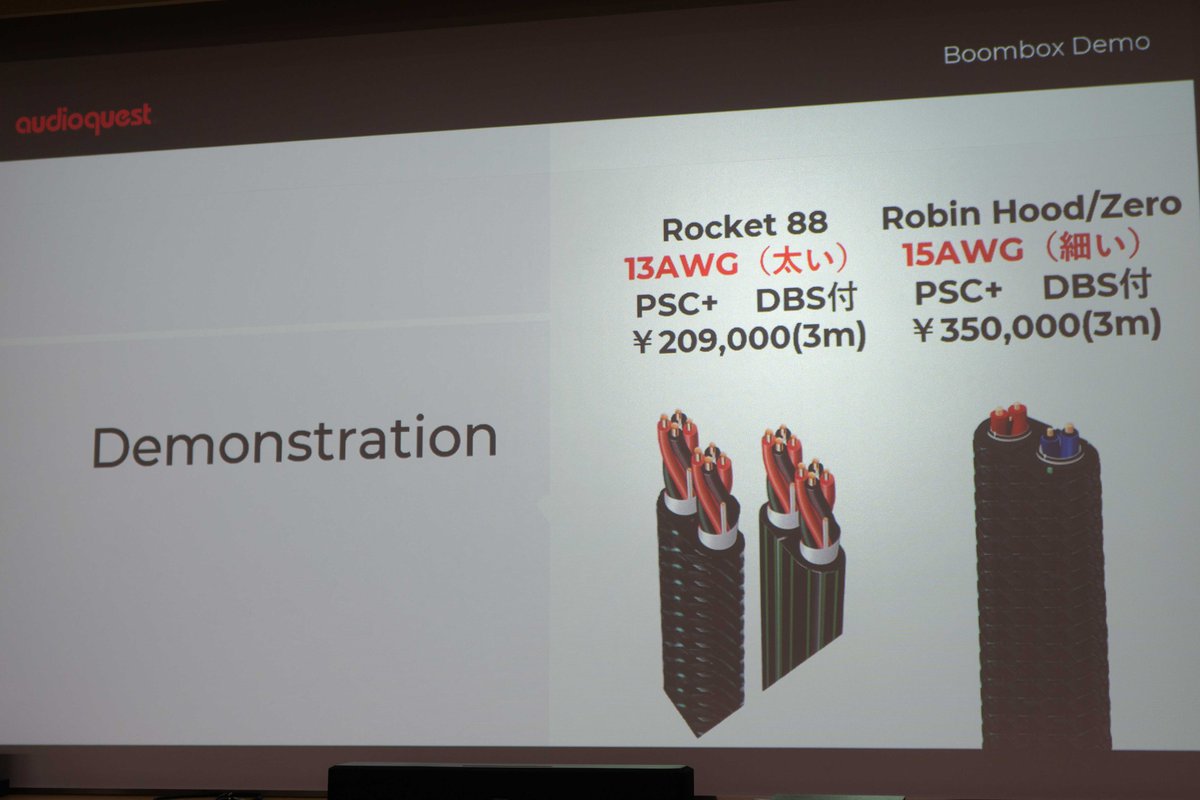

そしてRocket 88(13AWG、PSC+、DBS付き)から「Robin Hood/Zero」(15AWG、PSC+、DBS付き)へと切り替え。導体とDBS付きの仕様は同じだが、ケーブルのゲージがより細くなっており、ケーブルの+/−を完全に分離させている。さらにノイズ消散システムを厚くし、ノイズドレインを追加してグレードを上げている。

クリアさが増す印象もあるが、出音の立ち上がりや音が消えていく立ち下がりの感触がさらにスムーズで、かつ瞬発力や反応が上がったサウンドになった。Robin Hood/Zeroに切り替えるだけで、Rocket 88を聴いてるときには気付かなかった、わずかなフロアノイズのようなものが一気に低減。「RCD-N12」と「OBERON 1」の組み合わせで聴いているとはとても信じがたいサウンドになっており、音の解像感というよりも、生々しさが際立ったと感じられた。

最後に試聴室に移り、HDMIケーブルの違いでどのように音質が変化していくかというデモを実施。プレーヤーとデノンのサウンドバー「DHT-S218」を繋ぐHDMIケーブルを、付属のものからCinnamon48、そしてDragon48へとグレードアップさせていった。サウンドフォーマットはPCMに揃えている。

映像コンテンツは『グレイテスト・ショーマン』を用いて比較試聴を行ったが、付属ケーブルからPearl 48へと繋ぎ変えると、歌声が一気にクリアで明瞭になり、背景にある各楽器の音もはっきりとした音で聴こえるように。また、音が前面に出てくるようになり、奥行きが増した音場となっていた。

そこからDragon 48に切り替えると、歌声の質感が生々しくなり、息を吸い込む音まで鮮明になる。背景にある楽器の音、人の足音など、全ての音の分離が良くなり、立体的に浮き上がるように聴こえてくる。また、音がクリアになるだけでなく、音が横には広がり、縦には抜けるようになり、ドラムのキック音などもアタック感が強まることで、音の迫力も各段に増した印象となった。

関連リンク