30年にわたるデノンのディスクプレーヤーの歴史の集大成

デノン「DCD-SX1」はこうして誕生した! − 開発者1万字インタビュー

カット・アンド・トライの繰り返しの末に

超弩級ドライブメカが完成

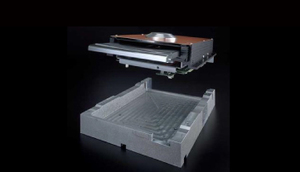

ディスクプレーヤーの要であるドライブメカも、DCD-SXに勝るとも劣らない技術と物量を投入して新たに開発された。デノンの開発陣はDCD-SXの経験を活かして、さらに重厚に、さらに強固なドライブを目指した。出口氏はその苦労を回想する。

「ドライブメカは、実際に作ってみないと本当にわからない。1個の部品の素材を変えたら、もう音質はがらりと変わってしまいます。さらに、音の変化は必ずしも思う方向に行くとは限らないので、音の追い込みには長い時間を要しました」(出口氏)

さらに出口氏は「ドライブメカの天板部のわずか3mmの隙間に何を入れるのか、それひとつにも悩みました。リジッドさを追求しすぎると、音が死んでしまうのです。再現性を高めつつ、音の艶も引き出せるようになるまで、何通りの素材を試したか思い出せないくらいです」と続けた。

「結局はカット・アンド・トライしかないのですよ」と米田氏は開発過程を振り返る。そして、今回のドライブメカの大きなポイントである新採用の砂型鋳物アルミベースについて語った。「DCD-SXのドライブベースがなぜアルミより重い鋳鉄を使っていたのか、説明する必要があるでしょう。DCD-SXの最大の目玉は32bitへの初挑戦でした。32bitをハンドリングできるようになって得た空間再現はものすごい成果だった。ただ、一方で安定性という“音楽の枠”も与えてあげなければならない。そのために、より低重心化が可能な、重厚な鋳鉄を採用したのです」

ではなぜ、DCD-SXで鋳鉄製だったドライブベースを、DCD-SX1では砂型鋳物アルミ製に変更することになったのか。

「砂型鋳物アルミは非常に素直な素材です。極端な言い方をすれば、鋳鉄に比べるとさらにフラットな特性を持っています。DCD-1650REからスタートした第2世代32bit DACは、第1世代で作り上げたサウンドステージからさらに一歩先に進み、エネルギーをしっかりと確保できました。そうなると、メカニズムで低重心を追求していくというような“イコライジング”はなるべく避け、そのエネルギーを素直に活かしたかった。その意味では、かつてのDCD-S1の思想に少し戻ったかもしれないですね」(米田氏)

米田氏は実際に砂型鋳物アルミベースの試作を見せてくれた。「砂型鋳物アルミは、どろどろに溶かしたアルミを砂型に流して、自然冷却を行って成型します。よってダイキャストと比べれば不純物が多いので、音響素材として様々なメリットがあります。不純物や気泡が中に入っているというのは、外側が適度に固く中が柔らかいという、ちょうど“あんパン”のような状態です。そのため、叩いたときの減衰の仕方がものすごく自然なのです。ダイキャストだと固有の音がして、こううまくはいきません」

一方で砂型は精度を取るのが難しく、精度が必要な部分は切削加工を行う必要があるので、製造は難しい。しかし、デノンは長年手がけてきた放送用の業務機器で砂型鋳物アルミを用いてきた。業務用機器は、民生機では考えられないレベルの信頼性が求められる一方で、数多くは作れない。そんな「手作業の世界」だからこそ実現していた砂型鋳物アルミの技術を、DCD-SX1は継承したのだ。なお、本機ではトランスのベースにもこの砂型鋳物アルミが用いられている。

超弩級ドライブメカが完成

ディスクプレーヤーの要であるドライブメカも、DCD-SXに勝るとも劣らない技術と物量を投入して新たに開発された。デノンの開発陣はDCD-SXの経験を活かして、さらに重厚に、さらに強固なドライブを目指した。出口氏はその苦労を回想する。

「ドライブメカは、実際に作ってみないと本当にわからない。1個の部品の素材を変えたら、もう音質はがらりと変わってしまいます。さらに、音の変化は必ずしも思う方向に行くとは限らないので、音の追い込みには長い時間を要しました」(出口氏)

さらに出口氏は「ドライブメカの天板部のわずか3mmの隙間に何を入れるのか、それひとつにも悩みました。リジッドさを追求しすぎると、音が死んでしまうのです。再現性を高めつつ、音の艶も引き出せるようになるまで、何通りの素材を試したか思い出せないくらいです」と続けた。

「結局はカット・アンド・トライしかないのですよ」と米田氏は開発過程を振り返る。そして、今回のドライブメカの大きなポイントである新採用の砂型鋳物アルミベースについて語った。「DCD-SXのドライブベースがなぜアルミより重い鋳鉄を使っていたのか、説明する必要があるでしょう。DCD-SXの最大の目玉は32bitへの初挑戦でした。32bitをハンドリングできるようになって得た空間再現はものすごい成果だった。ただ、一方で安定性という“音楽の枠”も与えてあげなければならない。そのために、より低重心化が可能な、重厚な鋳鉄を採用したのです」

ではなぜ、DCD-SXで鋳鉄製だったドライブベースを、DCD-SX1では砂型鋳物アルミ製に変更することになったのか。

「砂型鋳物アルミは非常に素直な素材です。極端な言い方をすれば、鋳鉄に比べるとさらにフラットな特性を持っています。DCD-1650REからスタートした第2世代32bit DACは、第1世代で作り上げたサウンドステージからさらに一歩先に進み、エネルギーをしっかりと確保できました。そうなると、メカニズムで低重心を追求していくというような“イコライジング”はなるべく避け、そのエネルギーを素直に活かしたかった。その意味では、かつてのDCD-S1の思想に少し戻ったかもしれないですね」(米田氏)

米田氏は実際に砂型鋳物アルミベースの試作を見せてくれた。「砂型鋳物アルミは、どろどろに溶かしたアルミを砂型に流して、自然冷却を行って成型します。よってダイキャストと比べれば不純物が多いので、音響素材として様々なメリットがあります。不純物や気泡が中に入っているというのは、外側が適度に固く中が柔らかいという、ちょうど“あんパン”のような状態です。そのため、叩いたときの減衰の仕方がものすごく自然なのです。ダイキャストだと固有の音がして、こううまくはいきません」

一方で砂型は精度を取るのが難しく、精度が必要な部分は切削加工を行う必要があるので、製造は難しい。しかし、デノンは長年手がけてきた放送用の業務機器で砂型鋳物アルミを用いてきた。業務用機器は、民生機では考えられないレベルの信頼性が求められる一方で、数多くは作れない。そんな「手作業の世界」だからこそ実現していた砂型鋳物アルミの技術を、DCD-SX1は継承したのだ。なお、本機ではトランスのベースにもこの砂型鋳物アルミが用いられている。