「音楽表現にコクが増す」オーディオテクニカの新VM型カートリッジ「AT-VM500x/600x」シリーズ一斉チェック!

「AT-VM500x」シリーズレビュー:前シリーズ比で音が明るく

さっそく「AT-VM500x」シリーズ、「AT-VM600x」シリーズの音を自宅リスニングルームで、長期テスト中と言いつつすっかりレファレンス・プレーヤーとなってしまった感のある、オーディオテクニカ「AT-LP8X」を使って聴いてみた。

まずステレオ用、接合丸針の「AT-VM510xCB」から聴き始めよう。クラシックはオケの存在感が太く豪快な鳴りっぷりで、低域はかなり前へ出る。音場感は結構濃厚で、そこそこ以上の広さを聴かせることにむしろ驚いたくらいだ。前作の接合丸針は、クラシックと決して好相性といいかねる傾向であったことを考えると、この表現は相当の進化といってよいだろう。全体的にワイドレンジとはいえないが、緩やかにロールオフする高域が耳当たりを向上させているようにも感じさせる。オールラウンダー的にも使える末弟である。

ジャズは鮮やかで明るい1980年代録音をもう少し古めの質感、具体的には音が図太くソリストがグッと前へ出る豪快な演奏へ描き出すように感じさせる。もちろん完全なハイファイとはいえないが、この質感を愛される人は、決して少なくないのではないか。やはり高域はロールオフ気味だが、詰まった感じは一切なく、しかも接合針でともすれば耳へ障る歪みっぽさのようなものは全然看取できない。非常にいい聴き心地である。

ポップスはボーカルがガンガン前へ出て、リンダ・ロンシュタットのロック姐ちゃんぶりが際立つ。その分時だけ若干バックが大人しく平板に聴こえてしまうような感じもあるが、もっとそこを重視したいなら別の交換針という選択肢もある。ここが本シリーズのいいところである。

続いて接合楕円の「AT-VM520xEB」を聴く。CBに比べ、一聴して高域方向がシャッキリと伸びたことが分かる。力感はCBが上だが、絶対的な解像度は明らかにこちらが高い。オケの音像はこちらも前へ出る方向で、音場はCBのホットな広がりに比べ、いくらかクールな質感を聴かせる。

ジャズはCBより若干線は細くなるが、生きいきと快活な表現の方向が好ましい。高域がスッキリ伸びた分、録音が古めに聴こえたりすることはなく、切れ味鋭くハイスピードで乗りの良い表現となる。

ポップスはきめの細かさとパワフルさが実に良いバランスで、ボーカルがガンガンくる感じとバックのドライブ感を両立した、これぞロックという楽しさを聴かせてくれた。EBは前作から「ロックな音!」と好んできたが、今作にもその魂は健在で実に喜ばしい。

勢いに乗って、無垢楕円針の「AT-VM530xEN」を聴く。クラシックは一気にオケの音像が奥へ定位し、弦の艶やかさ、管の輝かしさが劇的に向上する。音場も広がりと透明度が大幅向上、これは単なる相性というより、絶対的なクオリティの違いというべきであろう。無垢針の表現力はかくも豊かだということを、分かってはいたが改めて実感することができた。

ジャズはノイズフロアが劇的に下がり、音像が一歩奥へ引き、定位はピンポイントで明快だ。カートリッジ全体を何倍も高価なものへ買い替えたような表現で、歪感が劇的に減少したのであろう。音量をどんどん上げる誘惑に抗し難くなる。CBやEBもそれぞれにいい持ち味があるのだが、ENは「ハイファイ」という意味で兄弟を圧倒している。

ポップスも空間感をよく表現し、定位がピンポイントに決まる。オーディオ的醍醐味を聴かせる表現の高度さだが、どこか冷静に全体を見つめているような、勢い任せでガンガンぶっ放すような勢いが下がったような、そんな感じもある。そのあたり、粗削りでもEBの方がロックを聴くには魂を揺さぶってくれるような気がする。

「AT-VM600x」シリーズレビュー:「モノ盤の実力を十分に引き出せる」

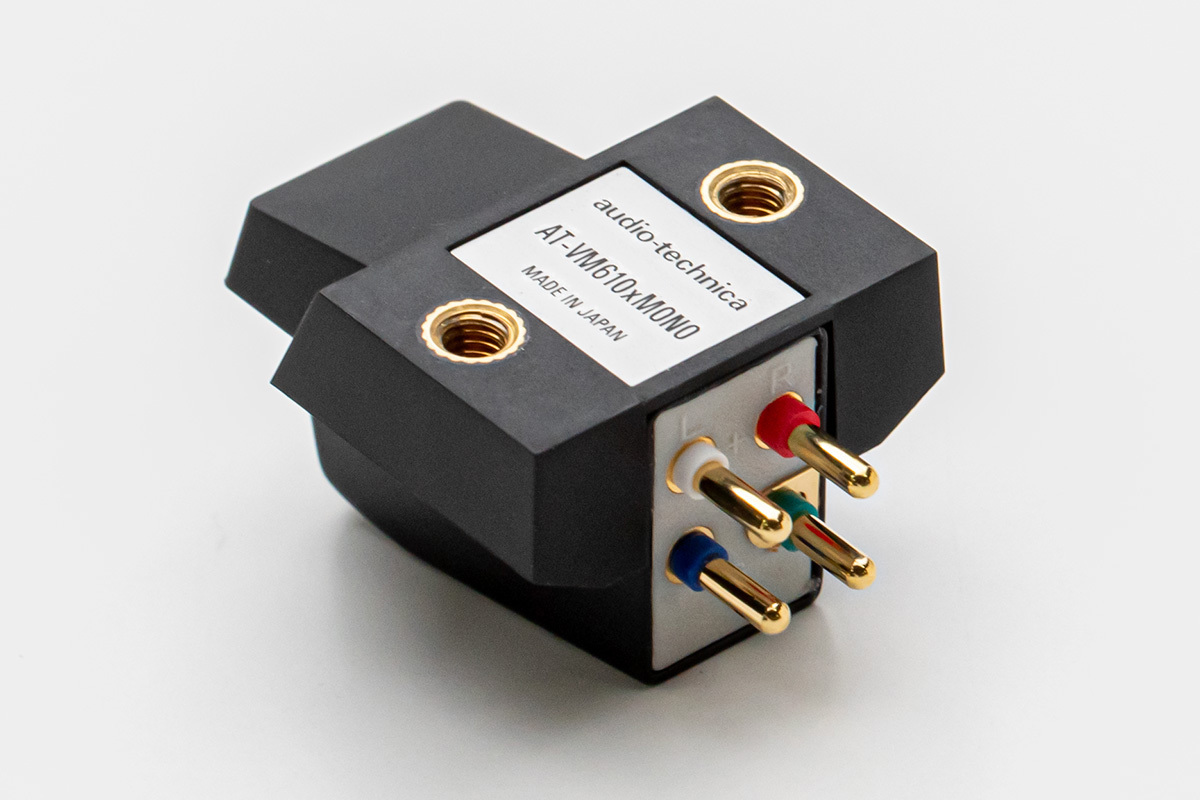

お次はモノ盤を聴こう。まずはLP用の「AT-VM610xMONO」をヘッドシェルへ取り付ける。「AT-VM700x/500x」シリーズは交換針を相互に融通できるため、1個のボディをヘッドシェルに取り付けたまま他の交換針を試聴できるが、「AT-VM600x」シリーズだけは専用のモノラル発電回路を搭載しているため、ボディから交換しなければならない。

意図的に傷だらけのクラシック盤を聴いたが、ステレオ針で聴くよりもケタ外れに耳へ届くノイズが少なくなる。ステレオカートリッジボディの左右のチャンネルを結線することにより、モノラル再生に不要なレコードの垂直成分をキャンセル。音像定位が明瞭になり、サーフェイスノイズも低減されるのだ。

念のためプリアンプのモノラルモードをONにしてみたが、ほとんど完全に音は変わらなかった。ということはつまり、モノラルモードを持たないステレオ装置でモノ盤を楽しむなら、モノラル発電回路の「AT-VM600x」シリーズを導入するのが正解ということだ。

絶対的な音質は、モノ時代のDECCA特有の馥郁たる音場感と弦の深い艶を存分に聴かせてくれる。レンジ感こそ現代のステレオ盤に及ばないが、それだけに接合丸針の旨味が上手く出たといってよいだろう。

最後はSP盤、「AT-VM670xSP」の出番だ。クラシックはピアノ入りの小編成オケを聴いたが、楽器の遠近感をよく表現し、チェロのソロが奏者の加えたけれん味を含め、耳へ飛び込んでくる。盤へ収められた情報量は現代録音に比べればささやかというほかないが、収録機材も甚だ不完全な中で当時のエンジニアが奮闘するさまが見えてくるところなど、なかなかのハイファイといって差し支えないのではないか。

ピアノ伴奏で歌うソプラノも聴いてみたが、100年前の歌手が眼前で朗々と歌うのに痺れた。ピアノとの遠近感、スタジオの音場感のようなものもしっかりと表現する。シェラックは後世のヴァイナルよりも素材としてのきめは粗いが、78回転という猛スピードを得て、3.0milの武骨な針先(LP用は0.6mil)からこれだけの音楽を引き出すのだ。SPの持つポテンシャルに身震いを覚えるとともに、それを朗々と引き出す「AT-VM670xSP」の実力を、改めて深く認識する。

◇◇◇

「AT-VM500x/600x」シリーズを一通り聴き終えた感想を述べると、前作の「VM500/600」シリーズも全製品を聴いているが、新製品は少し音が明るめに振れたかな、コクが増したかな、といった感じである。

こと「AT-VM500x」シリーズについては、オーディオマニアとして音溝の内容をしっかりと表現するなら1も2もなく「AT-VM530xEN」、ロックをパワフルで活発に歌わせるなら断然「AT-VM520xEB」、ちょっと古いジャズやポップスのボーカル系を太くコク深く表現するなら「AT-VM510xCB」、という感じで棲み分けられるキャラクターではないか。

前作もユーザーフレンドリーな製品群であったが、今作はさらに音楽ファンとオーディオマニアへ寄り添ってくれるようになったのではないか、そんな気がしてならない。

■「AT-VM700x」シリーズのレビューはこちらから

(提供:オーディオテクニカ)