25周年記念ボックスセットの選者に訊く

「ヴィーナスレコードは日本に“ジャズのパラダイス”を作った」 − 評論家・山口孝氏が語る25年

原 哲夫氏が主宰するジャズレーベル「ヴィーナスレコード」が創業してから25年が経った。その記念として、これまでのヴィーナスレコードのアルバムから25枚を選りすぐったボックスセット『VENUS PREMIUM 25』が発売された。ここでは、その選・監修を担ったジャズオーディオ評論家の山口孝氏に、ヴィーナスレコードへの思いを語っていただく。

1992年、ジャズ混迷期にレーベルを立ち上げて

−−ヴィーナスレコードがレーベル設立25年を迎えました。それを記念した『VENUS PREMIUM25』ボックスをこの度、山口さんが監修されました。ヴィーナスレコードの原哲夫社長と山口さんの、お互いの敬意から生まれたボックスセットだと思いますが、そもそものきっかけは?

山口 ヴィーナスの25周年を、ジャズ雑誌『ジャズパースペクティブ』で特集していて、 記事のためにヴィーナスの25枚ベストを選んでください、って原さんが言うので書いたんですよ。そしたら僕の選んだ25枚と原稿を、記念のボックスセットにしたいと言ってくれたんです。好きなように選ばせてくれましたし、具体的に形にさせてくれた。僕にとってこんなに嬉しいことはありません。

−−ヴィーナスレコードは、どんなレーベルだと思いますか?

山口 こんなに完成されたレーベルってないと思いますね。まったくの個人レーベルなんですよ。それでこれだけの仕事をしているなんて、原さんは半端な人じゃない。ものすごく熱いものを持っている。日本にあって、本場のアメリカの音楽を25年間作り続け、350以上ものオリジナルタイトルを作ったという、大きな仕事をしてこられました。これが1992年から2017年だったということに意味があるんですね。ジャズが順風満帆だった50年代、60年代、70年代であったならば、マイナーレーベルが雨後の筍のごとくあったわけです。仮にその頃に、25年やっているんだったら別にいい。それに対して90年代、もうジャズが方向性を見失って混迷の中にいた時代、そして21世紀に入ってから現代はジャズの不毛な時代だと思います。その中で彼が25年間毎月きちっきちっと、彼が本当にいいと思った外国人のプレイヤーの作品を作り続けたことは、“偉業”だと思う。もっと日本のジャズファンは、絶対的な誇りを持っていい。それがヴィーナスに対する最高のオマージュですよね。

−−表立ってあまり言われませんが、まさしくその通りですね。

山口 そう。ジャズのシンボル的な雑誌だったあの『スイングジャーナル』の「ゴールドディスク」も、多くがヴィーナスでしたね。

そして、ヴィーナスのすごいところは、オーディオファンまで引き込んだことです。ヴィーナスの素晴らしい音によってのことですけれども。

それから世界的に90年代の後半から2007〜2008年の頃まで、ピアノトリオブームというものがあったんですね。新譜のうちの9割がピアノトリオだったというほど。そのほとんどを支え、核となったのはヴィーナスだったわけです。エディ・ヒギンズの爆発的なブレイク。本当に生々しい。すごく売れたんですから。彼は、50年代にシカゴで有名になったバリバリの名ピアニストですけれどね。それからスティーブ・キューンもそう。素晴らしいベテラン達です。原さんは、アメリカが一回忘れ、レコーディングをしないような巨匠達を必死になって録音した。ニューヨークに行ってね。そしてどんどん日本に紹介した。僕は「まだジャズは終わっていない」と思ったね。

原さんは日本において、“ジャズのパラダイス”を作ったんです。日本のジャズシーンを底の底から支えたわけ。

−−山口さんの琴線に触れた最初のヴィーナス作品とは?

山口 個人として衝撃的だったのは、96年に出た『さよならバードランド』ですね。これによってヴィーナスが心に入ってきました。

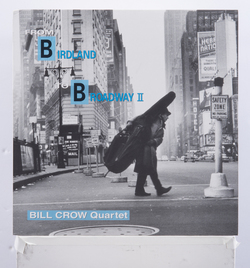

まず写真なんですよ。『さよならバードランド』のジャケットは、デニス・ストックという人の撮った写真です。デニス・ストックとは、アメリカの俳優のジェームス・ディーンの写真集を作り有名にした写真家。この人の『ジャズストリート』の中にある写真を採用したんです。ビル・クロウが朝、仕事を終えて、ベースを担いでブロードウェイを歩いている。これを切り取ってジャケットにした。僕はこのセンスに打たれた。原さんはすごい、ジャズの伝統を知っている、と思った。

このビル・クロウが書いた『さよならバードランド』という本を村上春樹が訳して、売れていたんですよね。その時、原さんがニューヨークに行って、ビル・クロウに会って録音したのがこのアルバムなんだ。村上さんがライナーを書いたんですね。

50年代のアメリカは、芸術の都がパリからニューヨークに移って、20世紀で一番豊かな国になっていた。50年代の象徴だったのが、ジャクソン・ポロックと、チャーリー・パーカーと、ジェームス・ディーン。そのジェームス・ディーンを撮ったデニス・ストックの写真を使った。原さんの見識ってすごいって思ったわけさ。

そして、とにかく音がすごい。「ハイパーマグナムサウンド」という鋭利な音。こんなレーベルってないなと思った。それ以後もヴィーナスは僕を裏切ったことはありません。

−−収録されてきた音楽についても、感銘を受けましたか?

山口 もちろん。ビル・クロウは、50年代のクールなサウンドを作る人ですよ。ジェリー・マリガンとか、テディ・チャールスとか、スタン・ゲッツなどと一緒に演る人だった。そういう彼を1995年に録って出すって世界的なエポックですよ。そんなプロデューサー、世界中にひとりもいないよ。

本当は、原さんは前衛と言われる過激なジャズを好んだ人だったんだ。年代的にも。ただ前衛一辺倒の人もたくさんいる中で、原さんは全然違う。

−−新しさを追求するジャズが多い中、ヴィーナスにはまったく難解さがありません。

山口 難解でないこともひとつのポリシーなのでしょう。そういうわけで、僕にとって初めて、ジャケットと録音と演奏がピタッと合って、ヴィーナスの方向性が見えたのがこの『さよならバードランド』でしたね。そこから原さんは、ファッション写真家も含めた世界中の優れた写真家の作品をジャケットに使っていくわけです。徐々に、ヴィーナスの本領である美しい女性をジャケットにするようになっていきましたね。

−−山口さんの写真も、エンリコ・ラバの作品でジャケットになりましたね(※山口さんは文筆家であり写真家でもある)。

山口 そう。原さんは僕の写真集を見てコンタクトを取ってジャケットに使わせてくれないかと言ってきてくれたんです。そして、ライナーノーツの代わりにエッセイを書いてくれないか、と。そういうことをやらせてくれる人。

それからヴィーナスは、ヨーロッパ・ジャズの先駆けとなった存在でもあるわけ。バルネ・ウィランの人生最後の3部作を作った。彼を有名にした1957年のマイルス・デイヴィスの『死刑台のエレベーター』以来の最高の作品じゃないかな。それから先ほどのエンリコ・ラバ。彼をきっかけにイタリアのジャズ・ミュージシャンをどんどん日本に紹介したよね。

1992年、ジャズ混迷期にレーベルを立ち上げて

−−ヴィーナスレコードがレーベル設立25年を迎えました。それを記念した『VENUS PREMIUM25』ボックスをこの度、山口さんが監修されました。ヴィーナスレコードの原哲夫社長と山口さんの、お互いの敬意から生まれたボックスセットだと思いますが、そもそものきっかけは?

山口 ヴィーナスの25周年を、ジャズ雑誌『ジャズパースペクティブ』で特集していて、 記事のためにヴィーナスの25枚ベストを選んでください、って原さんが言うので書いたんですよ。そしたら僕の選んだ25枚と原稿を、記念のボックスセットにしたいと言ってくれたんです。好きなように選ばせてくれましたし、具体的に形にさせてくれた。僕にとってこんなに嬉しいことはありません。

−−ヴィーナスレコードは、どんなレーベルだと思いますか?

山口 こんなに完成されたレーベルってないと思いますね。まったくの個人レーベルなんですよ。それでこれだけの仕事をしているなんて、原さんは半端な人じゃない。ものすごく熱いものを持っている。日本にあって、本場のアメリカの音楽を25年間作り続け、350以上ものオリジナルタイトルを作ったという、大きな仕事をしてこられました。これが1992年から2017年だったということに意味があるんですね。ジャズが順風満帆だった50年代、60年代、70年代であったならば、マイナーレーベルが雨後の筍のごとくあったわけです。仮にその頃に、25年やっているんだったら別にいい。それに対して90年代、もうジャズが方向性を見失って混迷の中にいた時代、そして21世紀に入ってから現代はジャズの不毛な時代だと思います。その中で彼が25年間毎月きちっきちっと、彼が本当にいいと思った外国人のプレイヤーの作品を作り続けたことは、“偉業”だと思う。もっと日本のジャズファンは、絶対的な誇りを持っていい。それがヴィーナスに対する最高のオマージュですよね。

−−表立ってあまり言われませんが、まさしくその通りですね。

山口 そう。ジャズのシンボル的な雑誌だったあの『スイングジャーナル』の「ゴールドディスク」も、多くがヴィーナスでしたね。

そして、ヴィーナスのすごいところは、オーディオファンまで引き込んだことです。ヴィーナスの素晴らしい音によってのことですけれども。

それから世界的に90年代の後半から2007〜2008年の頃まで、ピアノトリオブームというものがあったんですね。新譜のうちの9割がピアノトリオだったというほど。そのほとんどを支え、核となったのはヴィーナスだったわけです。エディ・ヒギンズの爆発的なブレイク。本当に生々しい。すごく売れたんですから。彼は、50年代にシカゴで有名になったバリバリの名ピアニストですけれどね。それからスティーブ・キューンもそう。素晴らしいベテラン達です。原さんは、アメリカが一回忘れ、レコーディングをしないような巨匠達を必死になって録音した。ニューヨークに行ってね。そしてどんどん日本に紹介した。僕は「まだジャズは終わっていない」と思ったね。

原さんは日本において、“ジャズのパラダイス”を作ったんです。日本のジャズシーンを底の底から支えたわけ。

−−山口さんの琴線に触れた最初のヴィーナス作品とは?

山口 個人として衝撃的だったのは、96年に出た『さよならバードランド』ですね。これによってヴィーナスが心に入ってきました。

まず写真なんですよ。『さよならバードランド』のジャケットは、デニス・ストックという人の撮った写真です。デニス・ストックとは、アメリカの俳優のジェームス・ディーンの写真集を作り有名にした写真家。この人の『ジャズストリート』の中にある写真を採用したんです。ビル・クロウが朝、仕事を終えて、ベースを担いでブロードウェイを歩いている。これを切り取ってジャケットにした。僕はこのセンスに打たれた。原さんはすごい、ジャズの伝統を知っている、と思った。

このビル・クロウが書いた『さよならバードランド』という本を村上春樹が訳して、売れていたんですよね。その時、原さんがニューヨークに行って、ビル・クロウに会って録音したのがこのアルバムなんだ。村上さんがライナーを書いたんですね。

50年代のアメリカは、芸術の都がパリからニューヨークに移って、20世紀で一番豊かな国になっていた。50年代の象徴だったのが、ジャクソン・ポロックと、チャーリー・パーカーと、ジェームス・ディーン。そのジェームス・ディーンを撮ったデニス・ストックの写真を使った。原さんの見識ってすごいって思ったわけさ。

そして、とにかく音がすごい。「ハイパーマグナムサウンド」という鋭利な音。こんなレーベルってないなと思った。それ以後もヴィーナスは僕を裏切ったことはありません。

−−収録されてきた音楽についても、感銘を受けましたか?

山口 もちろん。ビル・クロウは、50年代のクールなサウンドを作る人ですよ。ジェリー・マリガンとか、テディ・チャールスとか、スタン・ゲッツなどと一緒に演る人だった。そういう彼を1995年に録って出すって世界的なエポックですよ。そんなプロデューサー、世界中にひとりもいないよ。

本当は、原さんは前衛と言われる過激なジャズを好んだ人だったんだ。年代的にも。ただ前衛一辺倒の人もたくさんいる中で、原さんは全然違う。

−−新しさを追求するジャズが多い中、ヴィーナスにはまったく難解さがありません。

山口 難解でないこともひとつのポリシーなのでしょう。そういうわけで、僕にとって初めて、ジャケットと録音と演奏がピタッと合って、ヴィーナスの方向性が見えたのがこの『さよならバードランド』でしたね。そこから原さんは、ファッション写真家も含めた世界中の優れた写真家の作品をジャケットに使っていくわけです。徐々に、ヴィーナスの本領である美しい女性をジャケットにするようになっていきましたね。

−−山口さんの写真も、エンリコ・ラバの作品でジャケットになりましたね(※山口さんは文筆家であり写真家でもある)。

山口 そう。原さんは僕の写真集を見てコンタクトを取ってジャケットに使わせてくれないかと言ってきてくれたんです。そして、ライナーノーツの代わりにエッセイを書いてくれないか、と。そういうことをやらせてくれる人。

それからヴィーナスは、ヨーロッパ・ジャズの先駆けとなった存在でもあるわけ。バルネ・ウィランの人生最後の3部作を作った。彼を有名にした1957年のマイルス・デイヴィスの『死刑台のエレベーター』以来の最高の作品じゃないかな。それから先ほどのエンリコ・ラバ。彼をきっかけにイタリアのジャズ・ミュージシャンをどんどん日本に紹介したよね。