銘機の系譜に連なる、サエクのトーンアーム「WE-709」。現代のレコードだからこそ聴ける深みを引き出す

銘機の系譜に連なる50周年記念のトーンアーム「WE-709」をレビュー

レコード関連コンポーネントの中でトーンアームは外観の美しさが抜きん出ている。特に定番のロングセラーはデザインに一切の隙がなく、そのフォルムは機能美の極致と呼ぶにふさわしい。

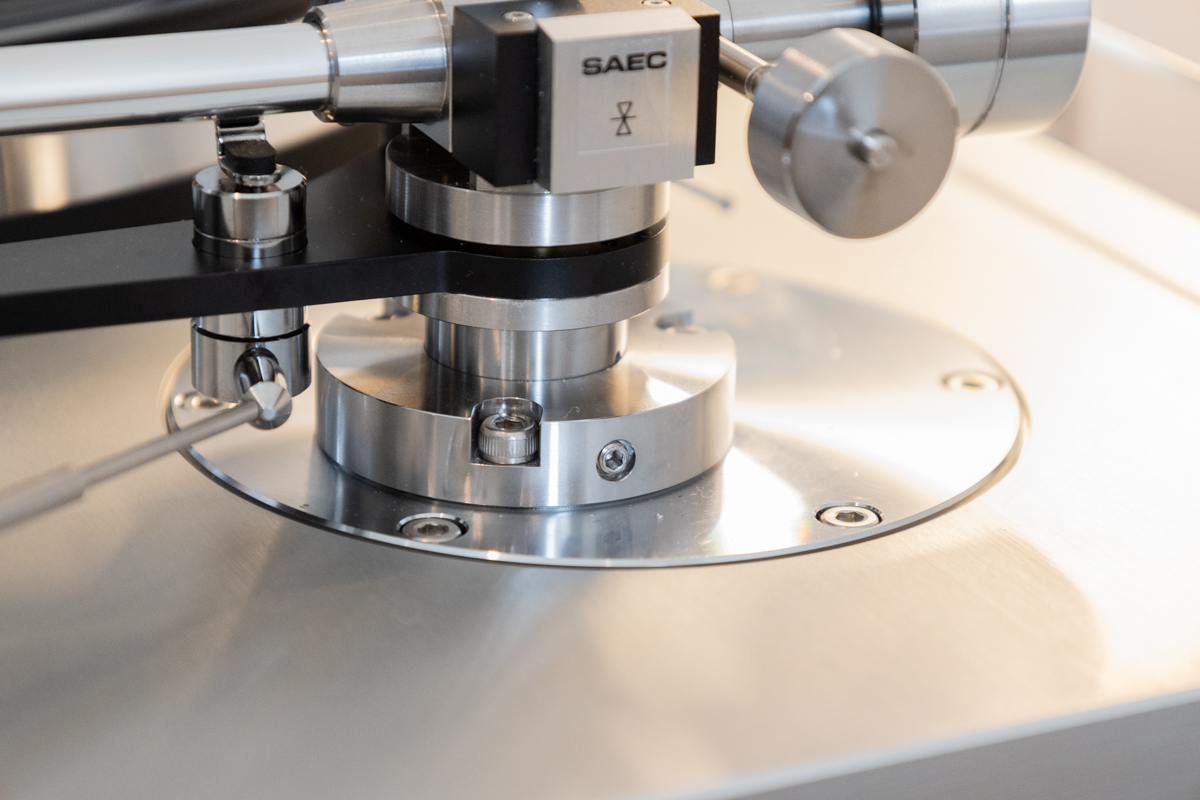

そんな銘機の系譜に連なることを目指し、サエクが新設計のスタティックバランス型トーンアームを創業50周年記念モデルとして完成させた。ブランドを象徴するダブルナイフエッジ機構を再設計したほか、独自のインサイドフォースキャンセラー機構など複数の新技術を投入した完全な新作だ。

気になる外観はサエクの歴代モデル共通の精密感を踏襲しながら機構部品の形状を大胆にアレンジし、洗練されたデザインを身にまとう。外装の一部をブラックに仕上げるなど、新たな試みも好印象だ。

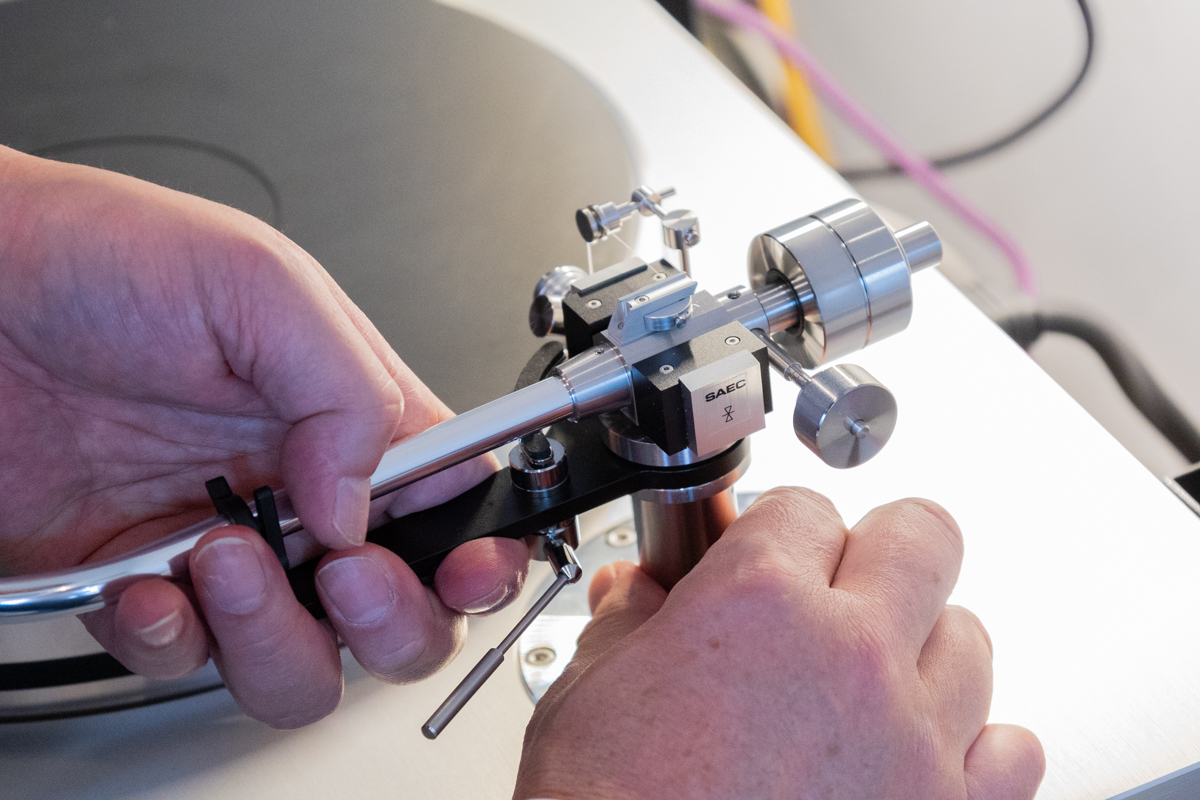

この注目の新作、WE-709をラックスマンのPD-191ALに取り付けて試聴するというのがこの記事のテーマなのだが、同じサエクのWE-407/23からWE-709に付け替えての聴き比べなので、なんと両者には40年以上の隔たりがある。アナログオーディオでなければ成立しない試聴だ。

2024/02/15

ナイフの直径やインサイドフォースキャンセラーを新設計

サエクがトーンアームの開発に再挑戦してWE-4700を完成させたのは2019年のことで、そのときもWE-407/23と聴き比べを行った。銘機の復活は嬉しかったが、手持ちのWE-407/23が高い性能を保持していることが明らかになったので、WE-4700への交換は踏みとどまった。部品の一体設計やメンテナンスしやすさなど複数の長所があるのだが、WE-407/23への愛着がそれを上回ったのだ。

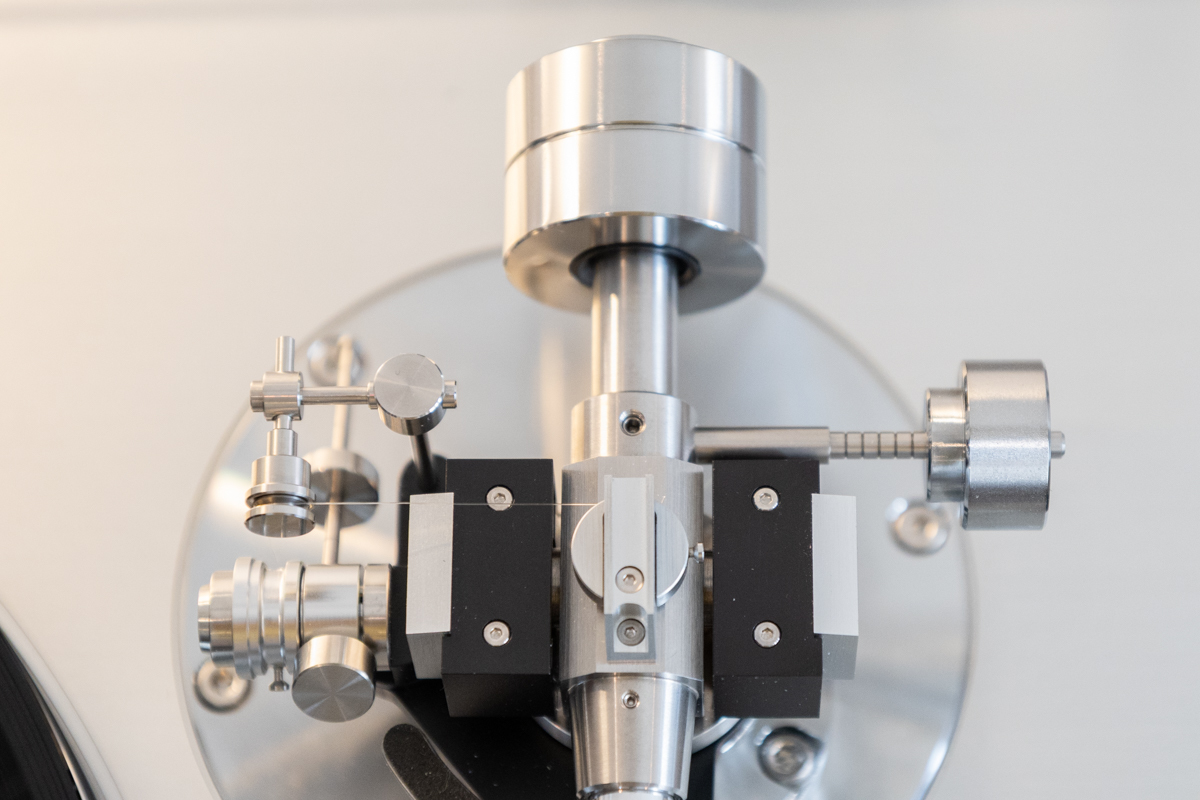

今回のWE-709はナイフの直径を6ミリから8ミリに拡大し、開き角度も上側を120度に変更することで、感度を高めつつ剛性を上げることに成功したという。外見で気付くもう一つの重要な変更点がインサイドフォースキャンセラーで、糸で吊り下げた錘で負荷をかける従来方式とは構造が大きく異なる。

本体左側に配置した荷重可変式のキャンセリング機構から保持部品を経て糸でアーム回転軸に負荷をかける方式となり、構造は複雑だが、錘の揺れが及ぼす影響を排除できるメリットがある。吊り下げ式の錘の揺れが音に与える影響など考えたこともなかったが、トランジェントが良く情報量が多い現代のカートリッジでは無視できない課題なのだろう。

アームを支える支柱を太くするなど、ベース部分の形状とサイズを変更して重心を下げる工夫をし、アーム全体の質量もWE-4700より増えているという。ダブルナイフエッジ機構の改良で感度を高めつつ、剛性を高めて重心を下げる方向へのチューニングを施したと理解していいだろう。

内部配線材にPC-Triple Cを使っている点はWE-4700と同様で、OFC材を用いたWE-407/23とは音の違いが大きくなりそうだ。アーム実効長は221mmで変わらず、9インチのショートアームに分類される。

今回の開発で得たノウハウを投入した10インチ、12インチのトーンアームを準備中と聞いているが、特に後者はPD-191ALのツイアンアーム化を狙っている私にとって気になる存在だ。

交換作業はスムーズだ。高さ調整、ラテラルバランス調整もサエク製アームのユーザーなら迷うことはなく、新しいインサイドフォースキャンセラーも針圧に合わせてバランサーの位置を調整するだけでよい。

WE-709音質レビュー:「ヴォーカルの表情に深みが出る」

WE-407/23からWE-709に変えてリッキー・リー・ジョーンズ「It’s Like This」を聴くと、パーカッションの粒立ちが向上して若干だがテンポが上がったように感じる。パーカッションを中心にリズムを刻む楽器の抜けが良く、ベースも立ち上がりが速いので、テンポが前に進む勢いが実感できるのだ。実際にはテンポが変わるわけではないのだが、音色次第で速く感じたり重く引きずるように聴こえたり、感覚的には違いが確実にわかる。

リズムの切れが良くなると、ヴォーカルのディテールが自然に浮かび上がるようになり、表情に深みが出る効果もある。今回はレコードに針を落とした瞬間、その違いがとても大きく感じられた。メインヴォーカルに重ねて本人が歌う高音パートまで生々しく実感できるようになるのはその一例だ。ベースのピチカートは指が弦から離れる瞬間の摩擦音がリアルで、実体感が生々しい。一番低い音域まで音像がぶれず、芯のある深い低音は低重心設計の成果と思われる。

次にミュンシュ指揮、ボストン響のサン=サーンス交響曲第3番(RCA 1959年録音)を1981年のリマスター盤で再生。第1楽章第2部のオルガンの低音は重量級だが響きは開放的で透明感が高く、高弦や木管が重なっても旋律の音色が混濁しにくい。WE-407/23に比べて各セクションの関係が立体的に浮かび上がり、60年以上も前の録音とは思えないほど音響空間が3次元で縦・横・前後に展開する。超低音域まで音程を正確に把握できることにも感心させられた。

小澤征爾指揮、ボストン響のラヴェル《マ・メール・ロワ》は、ドイツ・グラモフォンが最近リリースしたオリジナルソースシリーズの盤で聴いた。何度も聴いている録音だが、このリマスター盤を最新世代のシステムで聴くと、ステージの遠近感や木管の音色の描き分けがまるで別物に思える。もちろん良い意味で音がガラリと変わり、ラヴェルならではの精妙なハーモニーを堪能。アームを変えたことでハープの立体感と音色の鮮度が上がり、音が出た途端に空気が一変するハープらならではの演奏効果を味わうことができた。

ヴァント指揮、ベルリン・フィルによるブルックナー第4番(RCA 1998年ライヴ録音)は2005年のDSDマスターから新たにカッティングした最新盤を再生。柔らかい残響のなかに広がるホルンの力強い音をはじめ、ベルリン・フィルならではの金管楽器のハーモニーの厚さが強い印象を生む。弦楽器が刻む分散和音を細部まで偏りなく再現する空間・時間両方の解像度の高さもWE-709が獲得した新たな長所の一つで、低弦から木管まで広い音域で反応の良い音を引き出すことができた。弦と管の立体的な掛け合いはSACDとは微妙に異なる緊張を生み、あえてレコードで聴き直すことに深い意味があると感じた。

トーンアームの性能が音を大きく左右することはレコード熟成期には広く知られていた事実だが、近年は良質な製品を入手するのが次第に難しくなったこともあり、アップグレードの需要は限定的だ。一方、ターンテーブルやカートリッジの進化は著しく、LPレコードの音質改善も著しい。そんなハードとソフトの進化に応えることを視野に入れて開発したトーンアームとして、WE-709が演じる役割はきわめて大きい。

(提供:サエクコマース)