PR通常のMM/MCカートリッジでも使用できる

光カートリッジユーザーなら「マストバイ」。サエクのフォノケーブル「Serendipity」の細やかなニュアンスがすごい!

ケーブルメーカー、そしてアナログブランドとして知られるサエク(SAEC)より、光カートリッジ向けの新しいフォノケーブルの提案“Serendipity”(セレンディピティ)シリーズが登場した。光カートリッジへの電源供給線と音楽信号を分離することで、音質向上を実現しようというものだ。そのサウンドを、自身もDSオーディオの光カートリッジユーザーでもある生形三郎氏が体験する。

昨今、世界的にも注目を集め続けているDSオーディオの光カートリッジ。管球式の専用フォノイコライザーアンプが発表された他、サードパーティ製のフォノイコも多く登場し始めている。

光カートリッジは、内蔵されるLEDを発光させるために、フォノイコライザーアンプにカートリッジ用の電源回路が必要となるが、その電源はフォノケーブル内のL-とR-信号線を流れている。一般的なフォノケーブルは、Lチャンネル用経路にはL+とL-が、Rチャンネル用経路にはR+とR-の信号が流れているが、その状態では、光カートリッジを使用する場合、それぞれ同一経路を音楽信号と電源信号とが一緒くたになって伝送されることとなる。そこには微弱ながらも干渉が起こるはずで、それを解消するために開発されたのが、サエクの光カートリッジ用フォノケーブルだ。

同社が目をつけたのは2年ほど前で、試作を重ねて満を持して発表にこぎつけたというわけである。ケーブルは、PC-Triple Cを採用した既発のフォノケーブル「SCX-5000」を踏襲するもので、構造によって2つのバリエーション「SCX-5000 Serendipity」と「SCX-05 Serendipity」が用意されている。

スタンダードモデルとなるのが「SCX-5000 Serendipity」だ。DINプラグもしくはRCAプラグから入力された信号は、DINプラグはプラグ内結線の入れ替えによって、RCAプラグは直後のケーブル部分でハンダ付けによる経路入れ替えによって、L+とR+、L-とR-で一括りにされ、それぞれ同一シールド内を通って伝送される。そして終端側のRCAプラグ直前で、L+とL-、R+とR-にペアリングし直されることによって、フォノイコライザーアンプに接続が可能となるものだ。よって、途中経路内のほとんどで信号線と電源線を分離しての伝送が実現されるのである。

なお、ケーブル実現にあたっては、ハンダ付けによる芯線の繋ぎ変えのみで問題なく実現できるかと思いきや、 当該のハンダ付け部分でシールドが無くなることに起因するのか、ノイズの発生に難儀したといい、試行錯誤を重ねてようやく完成に漕ぎ着いたという。

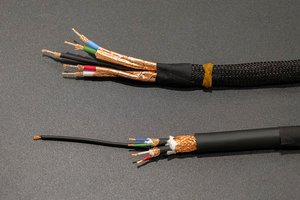

これをさらに推し進めたのが、上位モデルの「SCX-05 Serendipity」である。「SCX-5000 Serendipity」は、2本のシールド線によって、両端プラグ間で、信号線と電源線が分離されるものであった。そのため、RCAプラグの直前で信号線を入れ替える必要があり、その進路変更はハンダ付けによる接点を設けることで実現されていた。そこには当然、接点箇所分の冗長性が介在することになるが、それを解消するために編み出されたのが「SCX-05 Serendipity」なのである。

本ケーブルでは、4の芯線は1芯ごとにシールドを施した独立したケーブルで引き伸ばすことで、RCAプラグ直線でのハンダ付けによる繋ぎ変えを不要とした。さらに信号線2本と電源線2本をそれぞれ纏めて銅箔でシールドすることによって、ノイズの影響を一層抑え込むことにも成功しているという。

早速、電源線の分離でどれほどの音質変化が得られるのか、期待を胸に、通常バージョンの「SCX-5000」と光カートリッジ用ケーブルのスタンダードモデル「SCX-5000 Serendipity」と比較試聴してみる。すると、想像以上に明確な差が現れて驚かされた。

一聴して気がつくのは、中低域から低域にかけての音の軽快感が増し、音楽の躍動感が向上することだ。音楽全体の音の抜けが良くなり、重さや滲みが抑えられることによって、音楽が軽やかに動き出す。同時に、歪み感が一層抑えられることも特徴で、ほぐれた音の質感が楽しめるようになる。

ジャズのピアノトリオでは、明らかに音の抜けが向上して、それまでの音が籠もっていたかのような聴こえ方に変化した。ウッドベースの音はボディの量感がしっかりとありつつも鈍重さがなくなる。同様にピアノの左手音域もすっきりとして、なおかつ打鍵の立ち上がりが明快になり、音楽がスムーズに進行していく。

ロックでもやはりベースやバスドラムの低音域がほぐれるとともに、ドラムスのシンバルやギターの音色、そしてボーカル表現も、歪み感が抑えられて鮮明さを増す。それでいてエネルギッシュさや勢いが削がれないのは、信号線と電源線が一緒くたになることによる悪影響のみが解消されているものと感じる。

続いて上位モデルの「SCX-05 Serendipity」を試聴して、あまりの差に一瞬言葉を失った。予想を大きく上回ったからだ。一言で表すならば、雑味の減り方が全く異なるのだ。

ジャズのピアノトリオでは、低音方向のすっきりさはさらに向上するとともに、和音と和音とのちょっとした合間の余韻にも細やかな音の起伏が浮かび上がる。マイクロフォンが捉えた音の像が隅々まで描き出され、スタジオのアンビエンス用マイクが捉える部屋の空気感が瞭然と伝わってくる。この細やかさは、大幅にSN感が高まっていることの証左だろう。

ロックでも全体が一層クリーンになり、ギターはストロークとストロークの合間の余韻やピッキングのニュアンスまでもが詳細に明示される。シンバルのエッジはさらに雑味がなくなるとともに、スピードが一層シャープとなり、まるで一瞬の閃光のような鋭いレスポンスで音が立ち上がり爽快極まりない。歌声も実にクリアで心地が良いのだ。

これらの差は本当に大きく、やはり、芯線がプラグからプラグまでシンプルな一本の線で伝送されること、そしてその芯線が1本1本独立してシールドされた上でさらにシールドを施すなどのケアの深さが、大きく寄与しているのだろう。無論、ケーブルというものは、ケアの仕方によっては、音に窮屈さが出たり音色のキャラクターが出たりするが、そういった要素がないことに、ケーブルアクセサリーで定評を持つサエクならでのケーブル開発力やノウハウが活きているものと推察する。

試聴して実感したが、スタンダードモデルの「SCX-5000 Serendipity」と上位モデル「SCX-05 Serendipity」、いずれのモデルであっても、光カートリッジユーザーにとって必須のアクセサリーだと言わざるを得ないほどの変化が現れた。筆者も、いちDSオーディオユーザーとして、この音を聴いてすぐさま本ケーブルへの変更を決意した。

進化を続けるDSオーディオカートリッジの魅力を一層引き出す画期的なケーブルの開発に、心より賛辞を送りたい。

(提供:サエクコマース)

■フォノケーブルを流れる微弱な信号伝送をガードする

昨今、世界的にも注目を集め続けているDSオーディオの光カートリッジ。管球式の専用フォノイコライザーアンプが発表された他、サードパーティ製のフォノイコも多く登場し始めている。

光カートリッジは、内蔵されるLEDを発光させるために、フォノイコライザーアンプにカートリッジ用の電源回路が必要となるが、その電源はフォノケーブル内のL-とR-信号線を流れている。一般的なフォノケーブルは、Lチャンネル用経路にはL+とL-が、Rチャンネル用経路にはR+とR-の信号が流れているが、その状態では、光カートリッジを使用する場合、それぞれ同一経路を音楽信号と電源信号とが一緒くたになって伝送されることとなる。そこには微弱ながらも干渉が起こるはずで、それを解消するために開発されたのが、サエクの光カートリッジ用フォノケーブルだ。

同社が目をつけたのは2年ほど前で、試作を重ねて満を持して発表にこぎつけたというわけである。ケーブルは、PC-Triple Cを採用した既発のフォノケーブル「SCX-5000」を踏襲するもので、構造によって2つのバリエーション「SCX-5000 Serendipity」と「SCX-05 Serendipity」が用意されている。

スタンダードモデルとなるのが「SCX-5000 Serendipity」だ。DINプラグもしくはRCAプラグから入力された信号は、DINプラグはプラグ内結線の入れ替えによって、RCAプラグは直後のケーブル部分でハンダ付けによる経路入れ替えによって、L+とR+、L-とR-で一括りにされ、それぞれ同一シールド内を通って伝送される。そして終端側のRCAプラグ直前で、L+とL-、R+とR-にペアリングし直されることによって、フォノイコライザーアンプに接続が可能となるものだ。よって、途中経路内のほとんどで信号線と電源線を分離しての伝送が実現されるのである。

なお、ケーブル実現にあたっては、ハンダ付けによる芯線の繋ぎ変えのみで問題なく実現できるかと思いきや、 当該のハンダ付け部分でシールドが無くなることに起因するのか、ノイズの発生に難儀したといい、試行錯誤を重ねてようやく完成に漕ぎ着いたという。

これをさらに推し進めたのが、上位モデルの「SCX-05 Serendipity」である。「SCX-5000 Serendipity」は、2本のシールド線によって、両端プラグ間で、信号線と電源線が分離されるものであった。そのため、RCAプラグの直前で信号線を入れ替える必要があり、その進路変更はハンダ付けによる接点を設けることで実現されていた。そこには当然、接点箇所分の冗長性が介在することになるが、それを解消するために編み出されたのが「SCX-05 Serendipity」なのである。

本ケーブルでは、4の芯線は1芯ごとにシールドを施した独立したケーブルで引き伸ばすことで、RCAプラグ直線でのハンダ付けによる繋ぎ変えを不要とした。さらに信号線2本と電源線2本をそれぞれ纏めて銅箔でシールドすることによって、ノイズの影響を一層抑え込むことにも成功しているという。

■SCX-5000 Serendipity -音の軽快感が増し、抜けも向上

早速、電源線の分離でどれほどの音質変化が得られるのか、期待を胸に、通常バージョンの「SCX-5000」と光カートリッジ用ケーブルのスタンダードモデル「SCX-5000 Serendipity」と比較試聴してみる。すると、想像以上に明確な差が現れて驚かされた。

一聴して気がつくのは、中低域から低域にかけての音の軽快感が増し、音楽の躍動感が向上することだ。音楽全体の音の抜けが良くなり、重さや滲みが抑えられることによって、音楽が軽やかに動き出す。同時に、歪み感が一層抑えられることも特徴で、ほぐれた音の質感が楽しめるようになる。

ジャズのピアノトリオでは、明らかに音の抜けが向上して、それまでの音が籠もっていたかのような聴こえ方に変化した。ウッドベースの音はボディの量感がしっかりとありつつも鈍重さがなくなる。同様にピアノの左手音域もすっきりとして、なおかつ打鍵の立ち上がりが明快になり、音楽がスムーズに進行していく。

ロックでもやはりベースやバスドラムの低音域がほぐれるとともに、ドラムスのシンバルやギターの音色、そしてボーカル表現も、歪み感が抑えられて鮮明さを増す。それでいてエネルギッシュさや勢いが削がれないのは、信号線と電源線が一緒くたになることによる悪影響のみが解消されているものと感じる。

■SCX-05 Serendipity -雑味が減り細やかな音の余韻が浮かび上がる

続いて上位モデルの「SCX-05 Serendipity」を試聴して、あまりの差に一瞬言葉を失った。予想を大きく上回ったからだ。一言で表すならば、雑味の減り方が全く異なるのだ。

ジャズのピアノトリオでは、低音方向のすっきりさはさらに向上するとともに、和音と和音とのちょっとした合間の余韻にも細やかな音の起伏が浮かび上がる。マイクロフォンが捉えた音の像が隅々まで描き出され、スタジオのアンビエンス用マイクが捉える部屋の空気感が瞭然と伝わってくる。この細やかさは、大幅にSN感が高まっていることの証左だろう。

ロックでも全体が一層クリーンになり、ギターはストロークとストロークの合間の余韻やピッキングのニュアンスまでもが詳細に明示される。シンバルのエッジはさらに雑味がなくなるとともに、スピードが一層シャープとなり、まるで一瞬の閃光のような鋭いレスポンスで音が立ち上がり爽快極まりない。歌声も実にクリアで心地が良いのだ。

これらの差は本当に大きく、やはり、芯線がプラグからプラグまでシンプルな一本の線で伝送されること、そしてその芯線が1本1本独立してシールドされた上でさらにシールドを施すなどのケアの深さが、大きく寄与しているのだろう。無論、ケーブルというものは、ケアの仕方によっては、音に窮屈さが出たり音色のキャラクターが出たりするが、そういった要素がないことに、ケーブルアクセサリーで定評を持つサエクならでのケーブル開発力やノウハウが活きているものと推察する。

試聴して実感したが、スタンダードモデルの「SCX-5000 Serendipity」と上位モデル「SCX-05 Serendipity」、いずれのモデルであっても、光カートリッジユーザーにとって必須のアクセサリーだと言わざるを得ないほどの変化が現れた。筆者も、いちDSオーディオユーザーとして、この音を聴いてすぐさま本ケーブルへの変更を決意した。

進化を続けるDSオーディオカートリッジの魅力を一層引き出す画期的なケーブルの開発に、心より賛辞を送りたい。

(提供:サエクコマース)