【特別企画】カーブを変えると録音や演奏の評価が変わることも

聴き慣れた盤から新たな発見を。エアータイトのフォノイコ「ATE-3011」から聴こえるアナログの奥深き世界

■聴き慣れたレコードから新しい発見が見つかるフォノイコライザー

レコード再生にはデジタルでは味わえない楽しみがあり、何十年も聴き続けているのにいまだに奥が深いことを実感する。カートリッジを変えて好みの音に近付けたり、徹底的なメンテナンスで音を追い込むなど、手間をかけるほど良い音が出てくることがなんとも楽しいのだ。

音のバリエーションをほぼ愉しみ尽くしたと思っていても、手持ちのレコードがこれまで聴いたことがない音を奏でる瞬間に出会うこともある。まさにレコードファンの醍醐味だ。今回聴いたエアータイトの「ATE-3011」は、そんな嬉しい出会いに導くフォノイコライザーアンプの代表格と言っていい。

エアータイトの真空管アンプは耳の肥えた世界中のオーディオファンが一目置く存在だ。ATE-3011は同社がフォノイコライザーのフラグシップとして2年前に完成させた自信作。筆者はすでに何度か聴いているのだが、そのたびに聴き慣れたレコードから新しい発見がある。なかには演奏や録音の価値を見直したくなるほどインパクトの強い体験もあるのだが、なぜそんなことが起こるのだろうか。

その秘密は、複数のイコライジングカーブを簡単に切り替えて音の違いを聴き比べられる機能にある。RIAAが標準化された1954年前後は各レコード会社が独自の特性カーブを設定してレコードを製作していたので、当時の盤をRIAA以外のイコライジングカーブで再生すると「これが本来の音だ!」と納得のいく音が出てくることがある。音がいまひとつ良くないと思っていたレコードが、イコライジングカーブを変えた途端に本来の音で息を吹き返すのだ。録音でしか体験できない60年以上前の演奏が感動をもたらす瞬間は何者にも代えがたい。

■高域/低域の周波数特性を高精度に設定できる

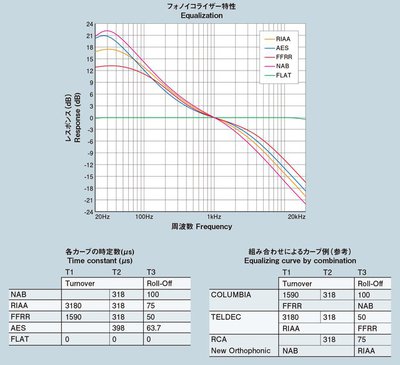

ATE-3011のイコライザー回路は、NF型とCR型を組み合わせる方式を採用。抵抗やコンデンサーの定数を追い込むことで、低域側のターンオーバーと高域側のロールオフの各特性を高精度に設定でき、RIAA以外にNAB、AES、FFRRを選択可能だ。さらに機械吹込みSPの再生用としてFLATポジションも用意するほか、ターンオーバーとロールオフは独立して切り替えられるため、この5つ以外にも多くのカーブを作り出せる。

トーンコントロール的に連続的に変更できる製品もあるが、ATE-3011が採用する5ポジションの切り替え式はとても使い勝手が良い。カーブの時定数順に対応して上下に表示窓が並んでいるため、直感的に操作できることも長所の一つだ。

真空管は双三極管の12AX7を3本用いており、増幅回路のゲインは40dBに及ぶ。MMカートリッジはそのまま使えるが、MCカートリッジを使う場合は昇圧トランスとの組み合わせが前提となる。今回はフェーズメーションの「PP-2000」にマイソニックラボのMCトランスを組み合わせ、テクニクスの「SL-1000R」で再生。アンプはいずれもエアータイト製で、「ATC-5」と「ATM-300R」のペアでB&Wの「803D3」を鳴らした。ATM-300Rの出力管は高槻製の300Bを使用している。

■隅々まで光を当てるディテール再現が秀逸

ルドルフ・ケンペ指揮、シュターツカペレ・ドレスデンが演奏した『ストラヴィンスキー《火の鳥》』は全フレーズ全楽器が目の前にくっきりとした音像で浮かび、その鮮烈な描写に息を呑む。1976年の東独エテルナの録音で、このレーベルは当時たしかにこんな克明な楷書体の音をとらえていたことを思い出す。開放的な余韻のルカ教会の空気を伝える要素もあるが、それ以上に隅々まで光を当てるディテール再現が秀逸だ。一音たりとも漏らさず拾い上げるという執念に似た意気込みを感じさせる。

一方、アンドレ・クリュイタンス指揮、パリ音楽院管弦楽団によるフォーレの『レクイエム』は、天井方向にまで浮かぶ余韻のなかに一体感のある柔らかい合唱が浸透していく様子を忠実に再現した。ロス・アンヘレスの独唱はなめらかでにじみがなく、オーケストラの豊かな色彩感にも舌を巻く。1962年録音のこの音源は英国オリジナル盤をはじめさまざまな盤が流通しているが、筆者が小学生の頃に手に入れた東芝音楽工業製の日本盤は音に硬さがなく、空間の見通しもいい。ATE-3011で聴くと、オルガンの足鍵盤や超低域の暗騒音に漂う空気に不自然さがなく、時代を超えて空間を共有している感覚を味わうことができる。

次に聴いたリンダ・ロンシュタット『哀しみのプリズナー』はおそらく高校時代に入手した国内盤(ワーナー・パイオニア)だ。抜けが良く伸びやかなヴォーカルは最初にこのレコードを聴いた時そのままの感触で蘇る。今回ATE-3011で聴き、あらためて感激したのは、参加ミュージシャンたちの強力なサポートと音の鮮度の高さ。特にローウェル・ジョージのスライド・ギターがこんなにドライブ感あふれる演奏だったというのは新たな発見だ。パーカッションのキレの良さとベースのテンションの高さはエアータイトのアンプ群に共通する美点の一つで、このレコードでもその長所を見事に発揮した。

アルネ・ドムネラス『ジャズ・アット・ザ・ポーンショップ』も1970年代なかばの録音。緊迫のセッションを抜群の臨場感でとらえたおなじみの録音を今回はATRマスターカット盤で再生した。「テイク5」はアナログ機器の試聴で筆者が必ず聴く曲の一つだが、ATE-3011を含むエアータイトのシステムで聴く演奏のテンションの高さは、これまで体験してきたサウンドのさらに上を行くという印象を受けた。

サックスをサポートするリズムの噛み合いの精度、そしてドラムのソロに聴き手の注目が集中していく雰囲気など、演奏の高揚感がダイレクトに伝わってくるのだ。300BシングルのATM-300Rの出力はチャンネルあたり9Wしかないのだが、その数字が意味をなさないほどの音圧を感じるのは、アタックのリアルな再現に理由がありそうだ。

ここまで紹介した4枚のレコードはいずれも標準のRIAAカーブで聴いたが、ATE-3011にはもうひとつ、名盤の最適なイコライジングカーブを探求するという楽しみがあることは最初に紹介した通りだ。

実は、ATE-3011が完成して間もない頃、熱心なオーディオ愛好家として知られる哲学者の黒崎政男氏、エアータイトの企画開発を担当する林口佳弘氏を交えて、クラシックの演奏史に燦然と輝く名録音のレコードを聴く機会があった。私を含め3人が愛聴盤を持ち寄り、イコライジングカーブを切り替えながらレコード演奏を楽しむという企画。話が盛り上がりすぎて収拾がつかず、残念ながらいまだ記事化できていないのだが、イコライジングカーブを変えると録音や演奏の評価が変わることもあるという共通認識が得られたことを付け加えておきたい。

(提供:エイ・アンド・エム)

レコード再生にはデジタルでは味わえない楽しみがあり、何十年も聴き続けているのにいまだに奥が深いことを実感する。カートリッジを変えて好みの音に近付けたり、徹底的なメンテナンスで音を追い込むなど、手間をかけるほど良い音が出てくることがなんとも楽しいのだ。

音のバリエーションをほぼ愉しみ尽くしたと思っていても、手持ちのレコードがこれまで聴いたことがない音を奏でる瞬間に出会うこともある。まさにレコードファンの醍醐味だ。今回聴いたエアータイトの「ATE-3011」は、そんな嬉しい出会いに導くフォノイコライザーアンプの代表格と言っていい。

エアータイトの真空管アンプは耳の肥えた世界中のオーディオファンが一目置く存在だ。ATE-3011は同社がフォノイコライザーのフラグシップとして2年前に完成させた自信作。筆者はすでに何度か聴いているのだが、そのたびに聴き慣れたレコードから新しい発見がある。なかには演奏や録音の価値を見直したくなるほどインパクトの強い体験もあるのだが、なぜそんなことが起こるのだろうか。

その秘密は、複数のイコライジングカーブを簡単に切り替えて音の違いを聴き比べられる機能にある。RIAAが標準化された1954年前後は各レコード会社が独自の特性カーブを設定してレコードを製作していたので、当時の盤をRIAA以外のイコライジングカーブで再生すると「これが本来の音だ!」と納得のいく音が出てくることがある。音がいまひとつ良くないと思っていたレコードが、イコライジングカーブを変えた途端に本来の音で息を吹き返すのだ。録音でしか体験できない60年以上前の演奏が感動をもたらす瞬間は何者にも代えがたい。

■高域/低域の周波数特性を高精度に設定できる

ATE-3011のイコライザー回路は、NF型とCR型を組み合わせる方式を採用。抵抗やコンデンサーの定数を追い込むことで、低域側のターンオーバーと高域側のロールオフの各特性を高精度に設定でき、RIAA以外にNAB、AES、FFRRを選択可能だ。さらに機械吹込みSPの再生用としてFLATポジションも用意するほか、ターンオーバーとロールオフは独立して切り替えられるため、この5つ以外にも多くのカーブを作り出せる。

トーンコントロール的に連続的に変更できる製品もあるが、ATE-3011が採用する5ポジションの切り替え式はとても使い勝手が良い。カーブの時定数順に対応して上下に表示窓が並んでいるため、直感的に操作できることも長所の一つだ。

真空管は双三極管の12AX7を3本用いており、増幅回路のゲインは40dBに及ぶ。MMカートリッジはそのまま使えるが、MCカートリッジを使う場合は昇圧トランスとの組み合わせが前提となる。今回はフェーズメーションの「PP-2000」にマイソニックラボのMCトランスを組み合わせ、テクニクスの「SL-1000R」で再生。アンプはいずれもエアータイト製で、「ATC-5」と「ATM-300R」のペアでB&Wの「803D3」を鳴らした。ATM-300Rの出力管は高槻製の300Bを使用している。

■隅々まで光を当てるディテール再現が秀逸

ルドルフ・ケンペ指揮、シュターツカペレ・ドレスデンが演奏した『ストラヴィンスキー《火の鳥》』は全フレーズ全楽器が目の前にくっきりとした音像で浮かび、その鮮烈な描写に息を呑む。1976年の東独エテルナの録音で、このレーベルは当時たしかにこんな克明な楷書体の音をとらえていたことを思い出す。開放的な余韻のルカ教会の空気を伝える要素もあるが、それ以上に隅々まで光を当てるディテール再現が秀逸だ。一音たりとも漏らさず拾い上げるという執念に似た意気込みを感じさせる。

一方、アンドレ・クリュイタンス指揮、パリ音楽院管弦楽団によるフォーレの『レクイエム』は、天井方向にまで浮かぶ余韻のなかに一体感のある柔らかい合唱が浸透していく様子を忠実に再現した。ロス・アンヘレスの独唱はなめらかでにじみがなく、オーケストラの豊かな色彩感にも舌を巻く。1962年録音のこの音源は英国オリジナル盤をはじめさまざまな盤が流通しているが、筆者が小学生の頃に手に入れた東芝音楽工業製の日本盤は音に硬さがなく、空間の見通しもいい。ATE-3011で聴くと、オルガンの足鍵盤や超低域の暗騒音に漂う空気に不自然さがなく、時代を超えて空間を共有している感覚を味わうことができる。

次に聴いたリンダ・ロンシュタット『哀しみのプリズナー』はおそらく高校時代に入手した国内盤(ワーナー・パイオニア)だ。抜けが良く伸びやかなヴォーカルは最初にこのレコードを聴いた時そのままの感触で蘇る。今回ATE-3011で聴き、あらためて感激したのは、参加ミュージシャンたちの強力なサポートと音の鮮度の高さ。特にローウェル・ジョージのスライド・ギターがこんなにドライブ感あふれる演奏だったというのは新たな発見だ。パーカッションのキレの良さとベースのテンションの高さはエアータイトのアンプ群に共通する美点の一つで、このレコードでもその長所を見事に発揮した。

アルネ・ドムネラス『ジャズ・アット・ザ・ポーンショップ』も1970年代なかばの録音。緊迫のセッションを抜群の臨場感でとらえたおなじみの録音を今回はATRマスターカット盤で再生した。「テイク5」はアナログ機器の試聴で筆者が必ず聴く曲の一つだが、ATE-3011を含むエアータイトのシステムで聴く演奏のテンションの高さは、これまで体験してきたサウンドのさらに上を行くという印象を受けた。

サックスをサポートするリズムの噛み合いの精度、そしてドラムのソロに聴き手の注目が集中していく雰囲気など、演奏の高揚感がダイレクトに伝わってくるのだ。300BシングルのATM-300Rの出力はチャンネルあたり9Wしかないのだが、その数字が意味をなさないほどの音圧を感じるのは、アタックのリアルな再現に理由がありそうだ。

ここまで紹介した4枚のレコードはいずれも標準のRIAAカーブで聴いたが、ATE-3011にはもうひとつ、名盤の最適なイコライジングカーブを探求するという楽しみがあることは最初に紹介した通りだ。

実は、ATE-3011が完成して間もない頃、熱心なオーディオ愛好家として知られる哲学者の黒崎政男氏、エアータイトの企画開発を担当する林口佳弘氏を交えて、クラシックの演奏史に燦然と輝く名録音のレコードを聴く機会があった。私を含め3人が愛聴盤を持ち寄り、イコライジングカーブを切り替えながらレコード演奏を楽しむという企画。話が盛り上がりすぎて収拾がつかず、残念ながらいまだ記事化できていないのだが、イコライジングカーブを変えると録音や演奏の評価が変わることもあるという共通認識が得られたことを付け加えておきたい。

(提供:エイ・アンド・エム)