【インタビュー】ラックスマン創業100周年。その軌跡と新たな挑戦を末吉達哉社長が語る

ラックスマン、音楽の楽しさを届けるために。たゆまぬチャレンジで迎えた100周年の軌跡とこれから

1925年設立、日本のオーディオ史にその名を刻むラックスマンが、今年100周年を迎えた。ラジオ黎明期からその展開に着手し、ハイファイオーディオのトップブランドへと歩みを進めてきた同社は、常に “趣味の製品” として音楽を楽しむよろこびを提供してきた。

伝統を継承しながら進化を遂げてきた100年の歴史、そして「人生のロマンとなり得る製品」を目指すものづくり、そして次世代を迎えるための取り組みとは。同社代表取締役社長の末吉達哉氏に聞いた。

ラックスマン株式会社

ラックスマン株式会社

代表取締役社長 末吉達哉氏

人生のロマンとなり得る製品づくりを標榜、ラックスマン100年のあゆみ

ーー 今年の6月13日、御社は創立100周年を迎えられました。誠におめでとうございます。記念すべき節目に、御社の歩みを振り返るとともに、現在、そしてこれからのお取り組みについてお伺いしたいと思います。まず、ラックスマンの歩みについてお聞きしてまいります。

末吉 ありがとうございます。弊社のルーツは「錦水堂」という名称の大阪の絵画・額縁商でした。輸入雑貨や絵画のフレームなど、当時のいわゆるハイカラな商品を取り扱い、新しい技術や製品に対して高い感度をもっていたのです。たとえばハガキの自動販売機や、ガラスの丸い金魚鉢を作るなど、革新的な取り組みをしていました。

そしてラジオ放送がアメリカで始まり、日本でも始まろうとする中、創業者の早川迭雄がラジオの輸入を始めました。そして会社にラジオ部門が設立されたのが、今から100年前の1925年のことです。そしてラジオ関連の部品やパーツの販売を始め、やがて自社製のトランスを開発し、さらに発展していきます。

創業者の長男の早川斉は4代目の社長ですが、彼が主導したアンプづくりが、現在のラックスマンにつながる第一歩となりました。彼が標榜した「趣味のオーディオ製品は、音楽を通じて自己の創造力や幻想を演出する共演者であり、洗練された感性の期待に応えるものでなければならない。また、使う人にとって人生のロマンとなり得る製品としての存在感も必要である」という会社の理念、これは今も受け継がれているものです。

ーー 当時最先端であったラジオのお取り扱いを皮切りに、オーディオの道筋を辿ってこられたのですね。会社の理念から、当初からハイファイを志向してこられたことが伺われます。

末吉 当時の製品づくりの姿勢は、今も変わっていません。いわゆるプラスチックで大量生産される実用品ではなく、ラックスマンが創るのは存在感のある “趣味の製品” であると。この当時からそういう思いでものづくりに取り組んでいました。

ラックスマンは、音楽再生に対する経験を積まれたお客様に対して、そのご期待にお応えする製品を提供する。お客様が経験によって得られたものを再現できる、そういったものづくりを目指しています。単純に音が出ればよいというのではなく、洗練された感性に応える製品を作る、という意識はずっと受け継がれています。

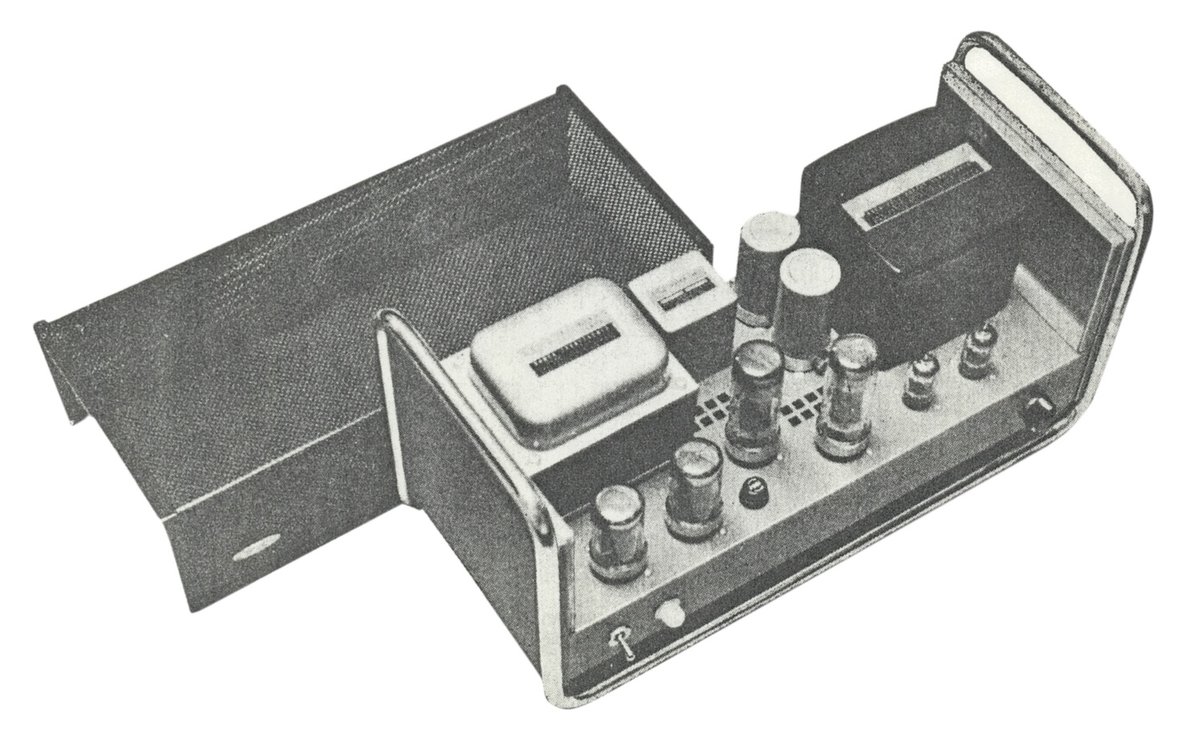

1950年代には製品名に既に「LUX」の名称が使われていました。ここには「楽(らく)」、すなわち音楽を楽しむとの意味合いが込められています。弊社が製品に込めた想いの表れですね。1958年には「MA-7A」などの製品も出て、その頃には「LUX」の名がブランドとして定着していたようです。また「SQ-5A」というモデルが出た頃から、ハイファイオーディオを志向する姿勢が明確になってきました。当時は年に1機種か2機種のペースで新製品が出ていて、それが徐々に市場に浸透していったのです。

多様化する音楽の楽しみ方にいち早く対応し、現在の成長に至る

ーー 末吉さんご自身は2020年に現職に就任されました。それ以来お話をお伺いする機会が幾度かありましたが、「伝統を大事にしながらも、進化とチャレンジを続けたい」とおっしゃっていたのが印象的でした。いよいよ100周年の節目を迎えるにあたっていかがでしょうか。

末吉 私が就任してからの5年間はおかげさまで、順調に成長してきています。振り返ってみれば、あっという間だったという気がしますが、軸をぶらさず、常に前を向いて進んでこられたことがよかったと思っています。今ラックスマンは100周年という大きな節目を迎えていますが、私自身はそこに対して特別なことをしたという感覚ではなく、やるべきことを行なっていくなかで、結果的に節目に立ち会えたという思いです。

この5年間を振り返ってみても、お客様の音楽の聴き方はますます多様になりました。ラックスマンとしては、その多様性にいち早く対応できたことが大きな進化だったと感じます。ストリーミングやネットワーク再生など、新しい形に適応してさまざまな製品を世に出すことができたのは、私たちの強みだと思っています。

また、オーディオメーカーとして当然のことではありますが、新製品を出すたびに、回路などプロダクトの内部も進化させ、音質の向上を実現しています。真空管をはじめアナログのプロダクトも、デジタルのプロダクトも、オーディオ再生に関するあらゆるフォーマットに対応したラインナップを揃え、それぞれのクオリティを進化させたことは、ラックスマンならではのことと自負しています。趣味性の高いメーカーとしてそこは大事なポイントですし、それでこそお客様のご期待にお応えできると考えていますから。

ーー セパレートアンプの基幹モデル、ネットワークトランスポート、アナログプレーヤーなど、キーとなる重要なモデルが、ご就任以来の5年間で凝縮されてリリースされました。末吉社長の戦略が功を奏したということですね。

末吉 製品のリリースについてはもちろん、戦略的に計画を立てていました。けれども私が就任した2020年3月はコロナ禍の直前であり、それ以降さまざまな部品が入手しづらくなり、いろいろな局面で生産が非常に苦戦しましたので、安定供給の体制を整えるべくさまざまなことに着手してきました。サプライヤーを見直したり、新しい工場を作ったりということですね。

自社工場でものづくりのノウハウを蓄積、人材を育成して次なる飛躍を迎える

ーー 工場は2023年の設立ですね。詳しくお聞かせいただけますか。

末吉 自社工場を持つということを、私は社長に就任して以来ずっと考え続けてきました。それまで生産面は、ラックスマンのOBの方々が関係する協力会社に依頼してきました。しかしコロナ禍の頃から部品の供給が厳しくなり、海外の需要も増え、生産が追いつかない状況になってきて、現実的に自社での製造ラインを持たなくてはならないと決断したのです。そして2023年に「横浜事業所」の名目で横浜市の鴨居に工場を開設しました。

製造メーカーとして我々は常々、新しいものづくりに反映できる体制が必要だと考えていました。新しい工場も私どもにとっては非常に大きな進化であり、そこからのものづくりに大きく役立っています。生産におけるさまざまなノウハウを自社の中に蓄積できていますから、今後はその工場を起点に、さらに進化を続けていこうとしています。

たとえばそれは、基板の作り方などといったことから、製品がお客様の手に届くまでのスピードといったことまで、あらゆるノウハウです。製品の使い勝手にも影響してくる部分で、非常に大切なことです。こうした蓄積ができたのは、単に守るだけではなく、攻めの姿勢を進めてきた結果だと思います。今までと同じことを続けていても前進はできませんから。

ーー 常に進化にチャレンジしてきた結果ですね。国内に工場をつくられたのは、「Made in Japan」へのこだわりでしょうか。

末吉 そうですね。ラックスマンは「Made in Japan」の誇りをもってものづくりを行なっていますし、海外でも「Made in Japan」が大きな力を持ち、評価される場面が多いのです。また、鴨居という場所はラックスマンの倉庫や協力工場にも近いですし、様々な条件を考慮したうえで、国内での設立が最善だと判断しました。

弊社は以前にも一度自社工場を構えたことはあったのですが、なかなかうまく運営できなかった経緯があります。けれども新設した横浜事業所では本格的に、製造までを社内の人材で担う体制を整えることができました。所属している人員は全員ラックスマンの正社員です。今の時代に新たな雇用を創出するのは簡単なことではありませんが、おかげさまで良い人材に出会えたと思っています。

製造業の工場でよく見受けられるように、パートタイマーの働き手が多数をしめるのではなく、基幹となる作業員が全員社員だというのはかなり珍しいスタイルだと思います。40代から50代のメンバーですが、これからのラックスマンの柱になってもらうべく彼らを育成しているのです。次に第二、第三の拠点が立ち上がる時には、リーダーとなってもらうことを想定しています。

既存のお客様の期待に応えつつ、さらなる市場の開拓を目指す

ーー 製造のノウハウを自社に蓄積するのは非常に大きなことだと思いますが、それだけにとどまらず、人材についても先を見据えた取り組みを積極的に行っているのですね。伝統を守りつつ、カテゴリーをしっかりと広げていく中で、それを届けるための営業面での変化や進化はいかがでしょうか。

末吉 営業面については、販売店様との信頼関係をこれまで同様に大切にしてまいります。一方では、お店に足を運ぶことが難しいお客様や、オーディオへの関心がまだ薄いという方々へのアプローチにも取り組みたいと思っており、それは今後の成長のために避けては通れないテーマだと認識しています。

まだお話しできないこともありますが、オンラインなど新しい手段も含めて、既存のお客様とは異なる方々にもリーチできるよう工夫をしていきます。また、海外市場も引き続き成長しているので、そちらについては安定的な供給と品質の維持を重視して進めてまいります。

ただ、新規のお客様の開拓は簡単ではありません。業界全体で10年、20年にわたってさまざまな活動がありましたが、目覚ましい成果がなかなか出ていない状況です。現実的にはまず既存のお客様にしっかりと対応することが重要で、そこからの広がりをどう生み出すかが鍵になりますね。

そのためには、既存のお客様の信頼を裏切らない製品作り、丁寧な営業活動が重要だと思います。営業が現場でニーズをしっかりと拾い、それを掘り下げてご期待にお応えする製品を出していく。また同時に、富裕層の方々や海外に向けてなど、成長の余地があるマーケットへのアプローチも課題で、たとえば海外専用モデルを作るといったことも視野に入れてまいります。

ーー 100周年を迎えて、今後の進化はどのように考えておられますか。

末吉 今申し上げてきたような歩みを着実に進めて、体制を強固なものにしていきたいですね。まずは10年先もしっかりと存在感を誇れるブランドでありたいですし、もちろんその先もさらに成長していきたいです。まずは足元の日本国内での評価をさらに高め、強固なものにすること。それが結果的に、海外市場に向けた足掛かりにもなります。

ーー 新しいリーダーの育成も、まさにその一環ということですね。

末吉 ものづくりについては弊社に限らず、そしてオーディオ業界に限らず、人員の高齢化が進んでいます。だからこそ、いろいろなリスクに備えて準備しておく必要があります。たとえばパネルやつまみ、基板などの製造もどんどん難しくなっていますし、職人さんの数も減ってきています。価値ある製品を作りたくても叶わないといった現実的な問題が、すぐそこまで来ているのです。そういう課題にきちんと対応していきたいと考えています。

ーー 100周年の記念モデルについてもお伺いしたいと思います。

末吉 100周年記念の第1弾モデルとして、昨年ヘッドホンアンプのフラグシップ機である「P-100 CENTENNIAL」を発売しました。これを含め、2026年6月までの1年間に複数の記念モデルを予定しており、今年の秋に第2弾モデルを出す予定です。ぜひ楽しみにしていてください。

多くの方々へ感謝を伝える100周年イヤーの取り組み

ーー 海外向け限定の創業100周年モデルとして、アナログプレーヤー「PD-151」、SACDプレーヤー「D-07X」、ネットワークトランスポート「NT-07」、プリメインアンプの「L-509Z」について “ブラックバージョン” をリリースされましたね。

末吉 海外のみの台数限定で、希少性を高めた記念バージョンとして発売しました。おかげさまで、大変ご好評をいただいております。

ーー 100周年の記念本も出されるとお伺いしました。

末吉 ラックスマンの歩みとともに、発売してきた製品群をまとめた内容で製作しています。評論家の方々にもご執筆をいただいているところです。販売店様を通じてお客様にもご覧いただけるようにしますし、最終的には電子書籍化も考えています。

ーー この1年間は「100周年記念イヤー」として、しっかり取り組まれていくということですね。

末吉 はい。まずは、ここまで会社を支えてくださった皆様に、心からの感謝をお伝え申し上げます。100周年を迎えられたのは、製品をご愛用いただいたお客様をはじめ、共に歩んでくださった販売店様や取引先の皆様、そして苦楽を共にした過去から現在までの社員の方々など、多くの支えがあったからこそです。本当にありがたいことです。そして感謝の思いとともに、これからもさらなるチャレンジを続けてまいりたいと思っています。

ーー 御社のこれからの活躍にも大変期待しております。有難うございました。