半導体をめぐる社会情勢も鍵

ディスクリートDACを考える(1)ーなぜいまディスクリートDACが注目されるのか?

家庭用オーディオ機器に本格的なDA変換回路(DAC)が組み込まれた最初の例はCDプレーヤーだ。それから約40年かけて着実な進化を遂げたDACに、いま再び熱い視線が注がれている。汎用DACチップを置き換える形でオーディオメーカーが独自設計のディスクリートDACを導入する例が相次ぎ、注目を集めているのだ。

これまでは独自性を重んじる海外のハイエンドメーカーがその動きを牽引してきたが、ここにきてマランツやエソテリックなど一部の国内メーカーもDACの独自設計に踏み込み、ミドルグレードの製品にまで投入するなど、積極姿勢に転じている。何がメーカーをディスクリートDACの開発へと駆り立てているのだろうか。

■ディスクリートDACとは何か?

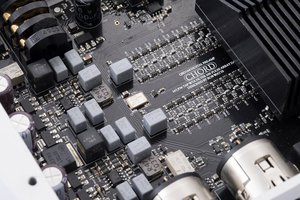

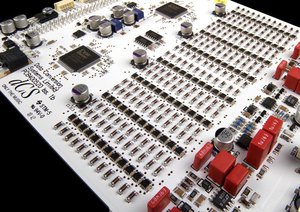

そもそもディスクリートDACに明確な定義があるわけではない。ディスクリートは「個別」の意味があり、単機能の素子を指す。その逆は、複数の素子を集めた大規模な集積回路だ。DACの場合、汎用チップを使わず独自アルゴリズムでDA変換を実現する回路をディスクリートDACと呼ぶわけだが、回路構成やアルゴリズムは各社各様。FPGAやDSPなど集積回路を活用しつつ、最終段のフィルターなど回路の一部を個別の素子群で構成する例が多いため、ディスクリートDACの大半は物理的な回路規模が大きくなり、チップ単体と比べて面積が100倍以上に及ぶこともある。

ディスクリートDACの開発が進む背景について考えてみよう。たとえ専有面積が大きく高コストでもディスクリートDACをあえて導入するのは、そこになんらかのメリットがあるからで、特に重要なのが既存のデバイスに頼らず自由に設計でき、目指す音に近付けやすいということだ。

音にこだわるメーカーは、DACチップを用いる場合も実際に使う要素を最小限に抑え、デジタルフィルターやオーバーサンプリングなど主要回路の一部を独自に設計する取り組みを進めてきた。自社で開発する要素が増えるほど、設計の自由度が上がり、技術の蓄積も進む。そうした取り組みの延長線上に、既存のDACチップを一切使わないディスクリートDACが誕生したと考えるとわかりやすいかもしれない。

現在、ディスクリートDACを手がけるメーカーは10社近くに及ぶ。海外ではdCS、CHORD、Playback Designs、MSB Technology、EMM Labsなどがよく知られた存在だ。さらに、オランダのmola molaなど、日本では知名度が低いメーカーも意欲的な製品を投入している。

比較的最近に参入したのがマランツとエソテリックで、それぞれ複数の製品を投入し、急速に存在感が強まっている。トップエンドではなくミドルクラス製品への製品の投入も積極的だ。またリンが新世代のKLIMAX DSMに載せた「ORGANIK」は、順番では後発ということになるが、強い影響力を持つ同社がディスクリートDACを開発したことの意味は大きい。

■半導体産業を取り巻く環境変化からの影響も

この10年ほどの間にディスクリートDACを開発するメーカーが増えた間接的な理由として、半導体産業を取り巻く環境変化やメーカーごとの事情も考慮する必要がある。DACに限らず、音響メーカー向けの高音質で高機能な素子は需要が先細りとみなされることが多く、積極的な新製品開発が行われにくくなってしまった。オーディオメーカーにとっては選択肢が狭まり、同じDACチップを複数のメーカーが取り合うような事態も起きている。

それと並行して、家電や自動車のIT化が加速し、そちらに生産の比重がシフトする現象も顕著だ。そんなときに昨年の旭化成エレクトロニクスの火災のような不測の事態が起こると、ただでさえ不足気味の半導体が致命的な供給不足に陥り、オーディオメーカーは代替素子への置き換えや大幅な設計変更を余儀なくされる。

DACに限らず、複数のオーディオメーカーが少数のデバイスメーカーの製品に依存する現状を変えない限り、同様な事態が起こるリスクは解消しないだろう。

■DACの音質改善の次のステップにも期待

第一号機が2007年に発売されたリンのKLIMAX DS/DSMは、内蔵のDACチップを何度か変更し、さらにデジタルフィルターなど主要回路のプログラムもリニューアルを重ねるなど、着実な進化を重ねてきた。一方、4月に発売された新世代のKLIMAX DSMは、4個のFPGAとアナログFIRフィルターで構成される独自設計のDACアーキテクチャー「ORGANIK」を採用し、オーディオ回路の心臓部を一新。プリアンプと統合してボリューム回路もDACのなかに組み込み、ディスクリートDACの最先端を切り開いた。

ディスクリートDACにこだわるメーカーは、デジタルオーディオ技術の豊富な蓄積に加えて、音を追い込む姿勢や独自性を重んじる自負の強さが共通して感じられる。

だが一方で、汎用DACを活用して開発するデバイスメーカーにも独自のノウハウがあり、経験豊富なオーディオメーカーでも克服できないような課題を解決する高い技術力がそなわる。さらに、DAC回路全体のディスクリート化には踏み切っていないものの、DSD専用のアナログフィルターを独自設計するなど、DA変換の精度に強いこだわりを持つオーディオメーカーも存在する。

それら立場が異なるメーカー同士が、今後はディスクリートDACへの注目の高まりを媒介に互いに刺激し合う状況が生まれる可能性もある。DACの音質改善を次のステップに進めるために、そんな相乗効果が求められているのではないだろうか。

これまでは独自性を重んじる海外のハイエンドメーカーがその動きを牽引してきたが、ここにきてマランツやエソテリックなど一部の国内メーカーもDACの独自設計に踏み込み、ミドルグレードの製品にまで投入するなど、積極姿勢に転じている。何がメーカーをディスクリートDACの開発へと駆り立てているのだろうか。

■ディスクリートDACとは何か?

そもそもディスクリートDACに明確な定義があるわけではない。ディスクリートは「個別」の意味があり、単機能の素子を指す。その逆は、複数の素子を集めた大規模な集積回路だ。DACの場合、汎用チップを使わず独自アルゴリズムでDA変換を実現する回路をディスクリートDACと呼ぶわけだが、回路構成やアルゴリズムは各社各様。FPGAやDSPなど集積回路を活用しつつ、最終段のフィルターなど回路の一部を個別の素子群で構成する例が多いため、ディスクリートDACの大半は物理的な回路規模が大きくなり、チップ単体と比べて面積が100倍以上に及ぶこともある。

ディスクリートDACの開発が進む背景について考えてみよう。たとえ専有面積が大きく高コストでもディスクリートDACをあえて導入するのは、そこになんらかのメリットがあるからで、特に重要なのが既存のデバイスに頼らず自由に設計でき、目指す音に近付けやすいということだ。

音にこだわるメーカーは、DACチップを用いる場合も実際に使う要素を最小限に抑え、デジタルフィルターやオーバーサンプリングなど主要回路の一部を独自に設計する取り組みを進めてきた。自社で開発する要素が増えるほど、設計の自由度が上がり、技術の蓄積も進む。そうした取り組みの延長線上に、既存のDACチップを一切使わないディスクリートDACが誕生したと考えるとわかりやすいかもしれない。

現在、ディスクリートDACを手がけるメーカーは10社近くに及ぶ。海外ではdCS、CHORD、Playback Designs、MSB Technology、EMM Labsなどがよく知られた存在だ。さらに、オランダのmola molaなど、日本では知名度が低いメーカーも意欲的な製品を投入している。

比較的最近に参入したのがマランツとエソテリックで、それぞれ複数の製品を投入し、急速に存在感が強まっている。トップエンドではなくミドルクラス製品への製品の投入も積極的だ。またリンが新世代のKLIMAX DSMに載せた「ORGANIK」は、順番では後発ということになるが、強い影響力を持つ同社がディスクリートDACを開発したことの意味は大きい。

■半導体産業を取り巻く環境変化からの影響も

この10年ほどの間にディスクリートDACを開発するメーカーが増えた間接的な理由として、半導体産業を取り巻く環境変化やメーカーごとの事情も考慮する必要がある。DACに限らず、音響メーカー向けの高音質で高機能な素子は需要が先細りとみなされることが多く、積極的な新製品開発が行われにくくなってしまった。オーディオメーカーにとっては選択肢が狭まり、同じDACチップを複数のメーカーが取り合うような事態も起きている。

それと並行して、家電や自動車のIT化が加速し、そちらに生産の比重がシフトする現象も顕著だ。そんなときに昨年の旭化成エレクトロニクスの火災のような不測の事態が起こると、ただでさえ不足気味の半導体が致命的な供給不足に陥り、オーディオメーカーは代替素子への置き換えや大幅な設計変更を余儀なくされる。

DACに限らず、複数のオーディオメーカーが少数のデバイスメーカーの製品に依存する現状を変えない限り、同様な事態が起こるリスクは解消しないだろう。

■DACの音質改善の次のステップにも期待

第一号機が2007年に発売されたリンのKLIMAX DS/DSMは、内蔵のDACチップを何度か変更し、さらにデジタルフィルターなど主要回路のプログラムもリニューアルを重ねるなど、着実な進化を重ねてきた。一方、4月に発売された新世代のKLIMAX DSMは、4個のFPGAとアナログFIRフィルターで構成される独自設計のDACアーキテクチャー「ORGANIK」を採用し、オーディオ回路の心臓部を一新。プリアンプと統合してボリューム回路もDACのなかに組み込み、ディスクリートDACの最先端を切り開いた。

ディスクリートDACにこだわるメーカーは、デジタルオーディオ技術の豊富な蓄積に加えて、音を追い込む姿勢や独自性を重んじる自負の強さが共通して感じられる。

だが一方で、汎用DACを活用して開発するデバイスメーカーにも独自のノウハウがあり、経験豊富なオーディオメーカーでも克服できないような課題を解決する高い技術力がそなわる。さらに、DAC回路全体のディスクリート化には踏み切っていないものの、DSD専用のアナログフィルターを独自設計するなど、DA変換の精度に強いこだわりを持つオーディオメーカーも存在する。

それら立場が異なるメーカー同士が、今後はディスクリートDACへの注目の高まりを媒介に互いに刺激し合う状況が生まれる可能性もある。DACの音質改善を次のステップに進めるために、そんな相乗効果が求められているのではないだろうか。