「恩人・全(チョン)さん」

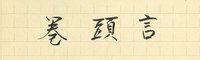

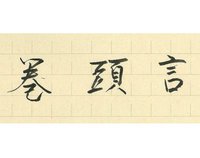

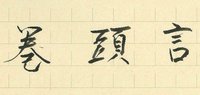

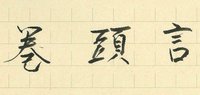

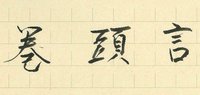

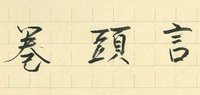

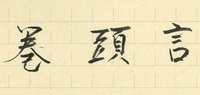

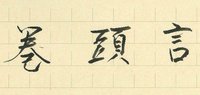

音元出版社長 和田光征の「巻頭言」2019年6月:韓国に思いを馳せる

全さんは韓国の出身である。日本の旧制中学校を出て、ソウル大学を卒業された。大学で隣の席に、韓国の大統領になった金泳三氏が座っていたというから驚いた。そんな全さんがテレオンの鈴木七之丞社長(当時)と私を訪ねてきた。1980年頃のことである。

全さんは、日本のオーディオ誌を翻訳して韓国で発行したいとのことである。当時発行されていた沢山のオーディオ誌の出版社に話をもっていったそうだが上手くいかず、お付き合いのあった鈴木さんのところに来たという。鈴木さんは「それなら紹介したい人がいますよ。これから参りましょう」と言ってすぐ私に連絡を寄越し、そのまま2人で訪ねて来られた。

お会いした私は全さんから説明を聞き、「よくわかりました。全さん、日本は貴国に大戦中もさることながら、明治の頃から大変ご迷惑をおかけしました。心からお詫びを申し上げます。従ってこの件についてはお金を一切いただきませんので、どうぞ韓国のオーディオファンに喜んでもらってください」と申し上げた。鈴木さんも「全さん、よかったですね。おめでとうございます」と喜び、皆で手を握り合い、抱き合ったのだった。

全さんとお会いしてまず驚いたのは、日本語が上手であること。話すことはもちろん、字も日本人より上手に美しく書いておられた。この人なら、オーディオアクセサリー誌の翻訳出版が上手くいくことは間違いないと思った。

ちょうどビデオテープの市場が賑わってきた頃で、私は業界発展という観点から、海外メーカーにも日本のマーケットで活躍してほしいという思いがあった。日本のメーカーとはすでにいい関係を築いており、米国のスコッチ、ドイツのBASFといったところには取材をしていた。そして韓国のサムソン、金星(ラッキーゴールド、現LG)、鮮京(ソンギョン)といったメーカーが気になっていた私にとっても、全さんとの出会いはチャンスだった訳である。

さっそく全さんに連絡し、金星への取材の打診を要請したところ、2週間もたたずにこれが実現した。ソウルへ向かう機中では、バチカンの総理大臣と隣り合わせになるという偶然もあった。全さんのキモ入りで、すでに金星の幹部が二人来日して音元出版を訪ねてくださっており、私がソウルを訪れた夜は宴席を設けていただいた。そこで私は、機中で仲良くなったバチカンの総理大臣からいただいた十字架をプレゼントして喜ばれた。

全さんに頼むと、韓国メーカーの大物が取材に応じてくださるので驚いた。鮮京の皆さん、輸入商社の社長達、そして全斗煥大統領の息子さんとも仲良しになった。とりわけ大統領のご家族とのお付き合いは、当時のデノンの坂本社長も加わって、取材をしたりゴルフをしたりと楽しかった。

ソウルに行くと、よく山城に案内された。日本のような砦の城ではなく、まさに山の頂にある城である。その後日本で岡山にある鬼ノ城に案内されたことがあるが、これは桃太郎伝説の鬼の城であり、韓国の山城そのものだと感慨深いものがあった。小社が社員旅行で釜山に行った時も、全さんにご案内をいただき充実した旅となった。

全さんに友人になっていただいたおかげで、こうしてさまざまな大物達に会うこともでき、韓国の素晴らしい場所に旅することもできた。私にとって全さんは近しい隣人そのものであり、全さんにとって私は救世主であり親友であった。

私がなぜこうしてペンをとったかというと、ある小説に出会ったからである。夕食をとりながら東京新聞を読んでいると、「韓国小説の異例のヒット」と題し「ごく普通に体験する差別や苦悩を描いた小説『82年生まれ、キム・ジヨン』」と書かれた記事があった。「就職試験で男性に差をつけられる、育児で仕事を辞めざるを得なくなる、女性であるだけで当たり前のように我慢し傷ついてきたこと」を小説にした、とのこと。我が社の女性社員はどうだろうか、と思い読んでみることにした。そして韓国に触れることで、全さんとの思い出が蘇ったのである。

Mr. Chun was born in Korea. He graduated from the prewar Japanese middle school and then from Seoul National University, where, I was amazed to hear, he studied alongside Kim Young-san, who later became president of South Korea. It was around 1980 that Mr. Chun visited me together with Tereon President Shichinojo Suzuki.

Mr. Chun wanted to translate a Japanese audio magazine and publish it in South Korea. He had taken his proposal to a lot of Japanese publishing companies then issuing audio magazines, but to no avail, so he had approached Mr. Suzuki, an acquaintance of his. “There’s someone I want you to meet,” Mr. Suzuki told him. “Let’s go there right now.” Mr. Suzuki immediately contacted me, and the two of them came to my office.

After listening to Mr. Chun’s explanation, I replied, “I understand. Mr. Chun, Japan caused a lot of trouble to your country not only during the war but ever since the Meiji period. I am sincerely sorry for that. Accordingly, I won’t accept a single penny for this work. Please go ahead and make audio fans in South Korea as happy as possible.” “That’s great, Mr. Chun,” chirped in Mr. Suzuki. “Congratulations!” We all shook hands and hugged one another.

The first thing that surprised me when I met Mr. Chun was his fluency in Japanese. And not only conversation, he could also write kanji, hiragana, and katakana even more correctly and neatly than Japanese. I felt sure that in his hands, the publication of a translated edition of Audio Accessory would go well.

Around the time when the videotape market was becoming lively, from the perspective of the industry’s development, I had the idea of encouraging foreign makers to enter the Japanese market as well. I had already built good relations with Japanese makers and had made contact with the likes of Scotch in the United States and BASF in Germany. Maybe, I thought, the encounter with Mr. Chun would be a good chance for me to reach out to the South Korean firms that interested me, such as Samsung, Lucky-Goldstar (now LG Corporation), and Sunkyong (now the SK Group).

I contacted Mr. Chun and asked him about the possibility of interviewing Lucky-Goldstar. Within two weeks, the arrangements had been made. On the flight to Seoul, I found myself by chance sitting next to the prime minister of the Vatican. Thanks to Mr. Chun’s mediation, two senior officials of Lucky-Goldstar had already visited Ongen Publishing in Japan, and when I visited Seoul, they held an evening dinner for me. They were delighted when I presented them with crosses that the Vatican prime minister whom I had befriended on the flight had given to me.

I was amazed that when I asked Mr. Chun to make arrangements, leading figures of Korean makers agreed to let me talk with them. I met people at Sunkyong and the presidents of importing trade companies, and I became friends with the son of South Korean President Chun Doo-hwan. My contacts with the president’s family in particular included interviews and rounds of golf together with then Denon President Mitsushige Sakamoto.

When I visited Seoul, I was often taken to the mountain fortress there. Unlike castles in Japan, this really was a fortress on top of a mountain. Later I went to Kinojo Castle in Okayama, which is the legendary stronghold of ogres in the famous Momotaro folktale. I was amazed that it was so like the fortress in South Korea. Mr. Chun also showed us around when we had a company trip to Busan, making it a very enjoyable excursion.

Thanks to befriending Mr. Chun, I was able in this way to meet various prominent persons and to visit the wonderful sites of South Korea. For me, Mr. Chun was a very kindly neighbor. For him, I was a savior and close friend.

The reason why I am writing about Mr. Chun here lies in a novel that I recently encountered. Browsing through the Tokyo Shimbun newspaper during dinner one evening, I noticed an article headlined “Korean novel becomes unusual hit.” Titled Kim Ji-young, Born 1982, the novel depicts the discrimination and distress experienced by a woman in her everyday life. She faces a gap with men in seeking work, is forced to quit her job after childbirth, and has to put up with things and suffer naturally just because she is female. Wondering what the situation was like for women in our company, I decided that I really must read the book. And the thought of South Korea brought back memories of Mr. Chun . . .