STAXへのリスペクトからブランドを始動。インドの静電型ヘッドホンブランド、カルダス・リサーチの独自性をCEOに聞いた

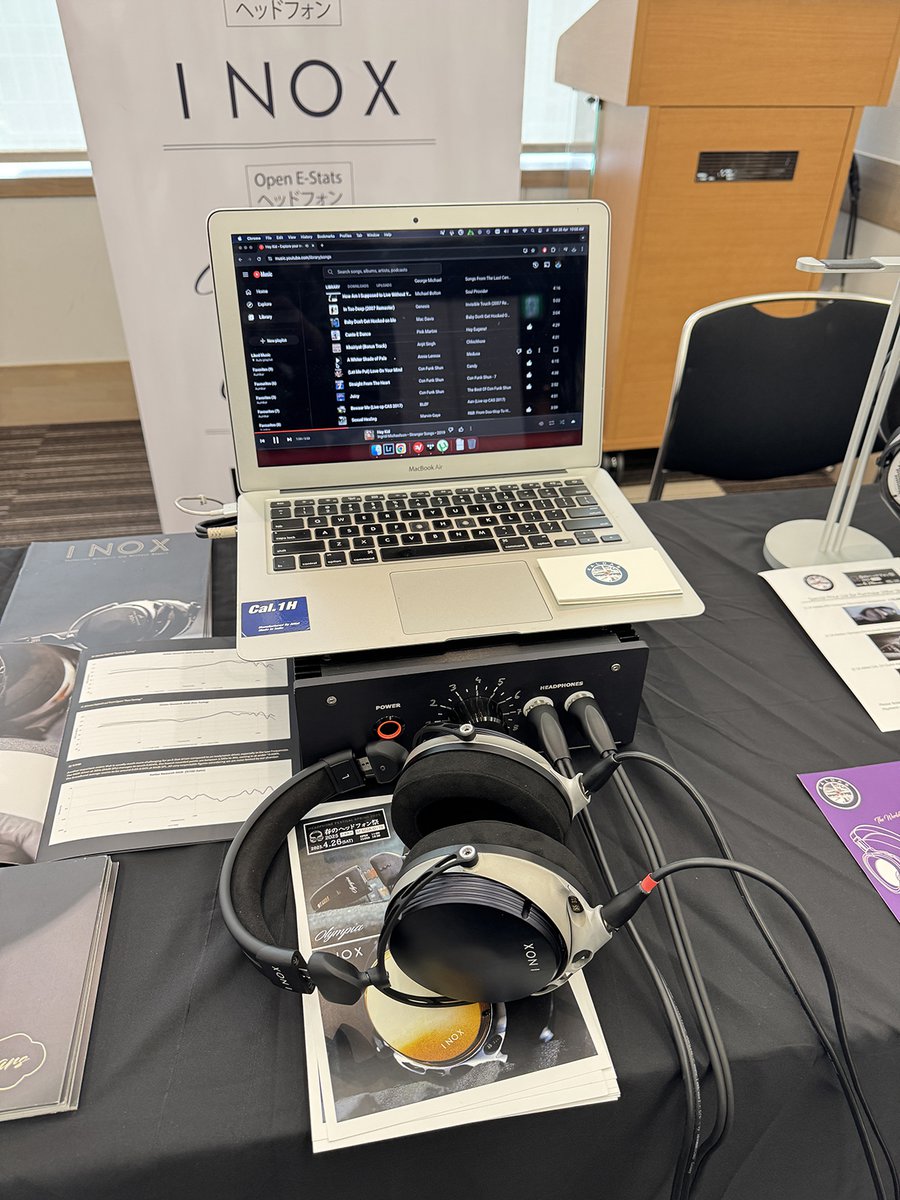

今年4月に開催されたヘッドフォン祭に、ユニークな静電型ヘッドホンを携えて初参加したメーカーがあった。インドのメーカー「Kaldas Research」(カルダス・リサーチ)だ。CEOにインタビューを行い、そのユニークな製品群の秘密を語ってもらった。

ヘッドホンへの情熱が支えた創業の背景

インタビューに応じたのはCEOであり開発者であるAumkar Chandan(オームカル・チャンダン)氏だ。ヘッドフォン祭に参加するのが長年の夢だったという。その情熱の源泉からまず聞いてみた。

「私はヘッドホンに長年にわたって情熱を注いできました。私の最初のヘッドホンはゼンハイザーのHD 650でした。あのソニーR10も所持しています」。R10は幻のヘッドホンとして知られ、彼のヘッドホンに対する深い造詣がうかがえる。

次にいつ頃から趣味が仕事になったのかを聞いた。「我々の最初のヘッドホンである『RR1』の開発を始めたのが6年前で、それが当社のスタートでした。私は大学で学士号を取得中でしたが、この事業を追求するために会社を設立しました。約1年半で基本設計を完成させ、さらに1年をかけて改良を重ね、生産を開始しました」

続けて現在のKaldas Researchについても聞いた。「会社はインドの金融の中心たるムンバイにあり、現在の従業員数は5人です。当社の事業はコンシューマー向けヘッドホン製造と、航空宇宙や自動車分野向けの高精度な機械部品の受託製造の二本柱です。ヘッドホンは情熱の結晶ですが、受託製造が事業の基盤を支えています」

つまりヘッドホンの開発・製造だけではなく、技術的・収益的な屋台骨を航空宇宙産業が支えているということだろう。

STAXへのリスペクトから静電型へ挑戦

しかしヘッドホンへの情熱は分かるが、なぜ一般的なダイナミック型ではなく静電型を選んだのだろうか。それを彼に尋ねてみた。「静電型にした主な理由のひとつはSTAXへのリスペクトもありますが、私たちの会社の固有技術で製作が可能であったからです。私の父が持つ製造業のノウハウにより、静電型に必要なステーターなどの部品製造が可能でした。射出成型機やフライス盤は手に入れることができましたが、CNCマシンやその他の機械は、会社を立ち上げてから購入しました」

さらに彼は続けて語る。「加えて人脈にも恵まれました。かつてインド空軍で働いていて、ジェットエンジンの部品を製造していたエンジニアが加わってくれたのです。彼は静電型のステーターの製造のための技術的な知識を持っていました。こうして私たちは自分たちでステーターの細かい穴や表面を完璧に仕上げることが可能になり、すべてを内製することができたのです。イヤーパッド以外は中国などのサプライヤーから部品を調達することはありません」

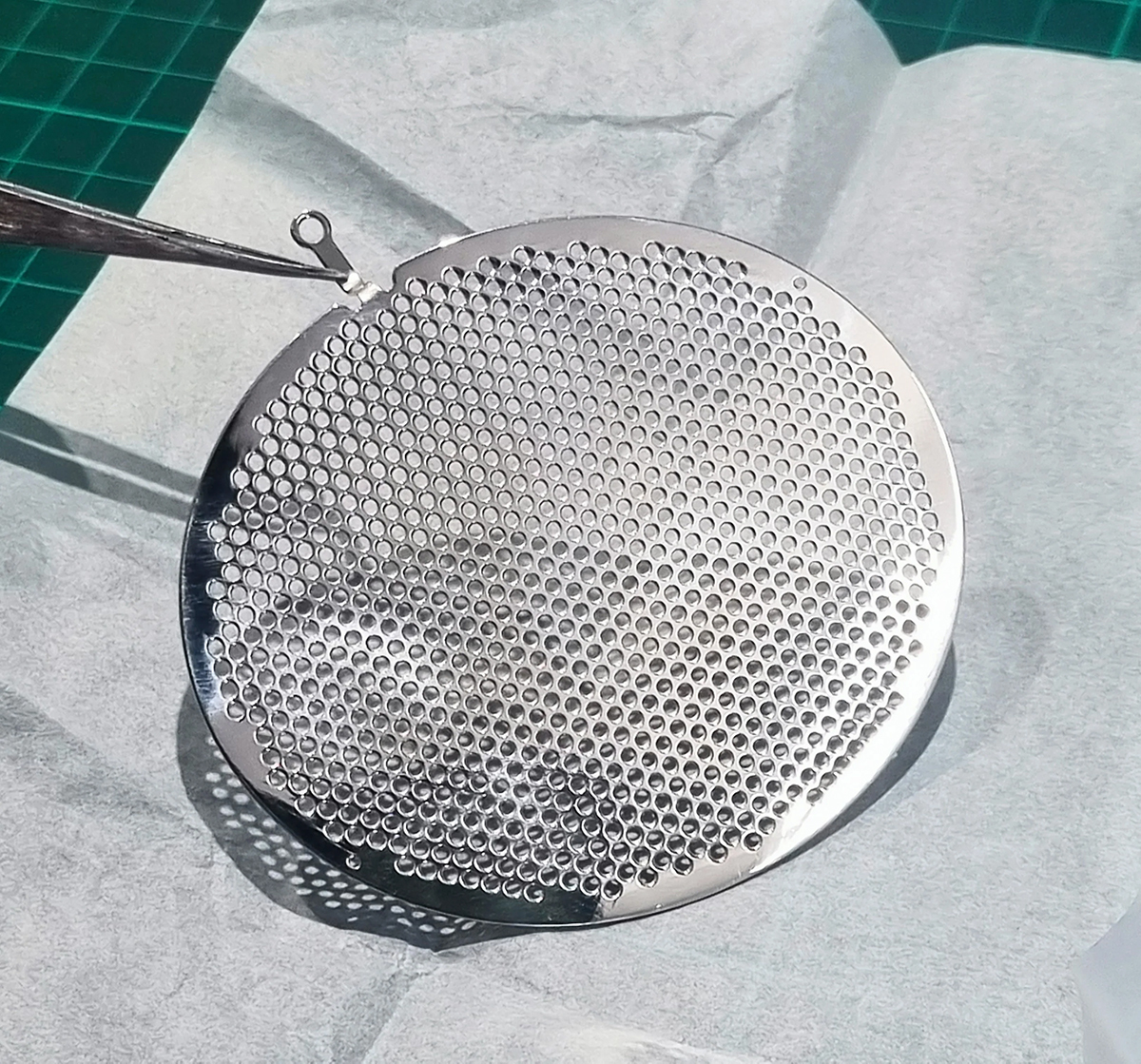

説明を補足すると、ステーターとは静電型ヘッドホンに必要な部品で、振動板を挟む二枚の金属プレートのことだ。静電型はダイナミック型とは異なり、ドライバーに高電圧のバイアスとオーディオ信号を送ることで振動板が動き、クリアで繊細な音を生み出す。オーディオ信号を送るステーターは細かい穴が開いた網目状のプレートであり、振動板を正確に動かすガイド役のような存在でもある。ステーターの精度が音質を大きく左右すると言えるだろう。また、このように自社で機械製造のノウハウを活用し、それを強みにしている点は、DITA Audioとも共通する特徴を感じた。

そして彼は静電型を開発したもう一つの動機について続けた。「静電型を開発したもう一つの動機は人と違うことをやりたかったのです。例えばRR1は500ドルですが、500ドルの静電型ヘッドホンは市場にはありませんでした。またRR1は取り外し可能なケーブルを採用した最初の静電型ヘッドホンでもあります。現在は他のメーカーもたくさん静電型ヘッドホンを開発していますが、2019年に私たちがRR1を発売したときにはそうしたものはなく、STAXの他にはKing Soundという香港の会社があるくらいでした」

このように人とは違うものを開発したいという彼の情熱は、続いて密閉型の静電型ヘッドホンである「INOX」に引き継がれるが、その前にRR1のことをもっと詳しく聞くことにしよう。

独自のデザイン哲学を持つRR1

筆者が初めてKaldas Researchの名を見たのは海外のフォーラムで、Kaldas Researchの最初の製品「RR1 Conquest」が話題となった時だった。まずインドから静電型ヘッドホンが出てきたという珍しさ、そして500ドルという低価格に注目した。

そしてRR1でさらにユニークなのはヘッドホンのグリル部分に3本の配線がはみ出して見えていることだ。前から尋ねてみたかったこの件について聞いてみた。

「配線をあえて露出させたのは、デザイン上の特徴を強調するためです。静電型ヘッドホンでは、左右それぞれに正信号、負信号、バイアス電圧の3本の配線が必要であり、これを視覚的に表現することで製品の独自性を際立たせました」。つまり静電型に必要となる正信号、負信号、バイアス電圧の片側3本の配線をあえてデザインに取り入れ、それを静電型ヘッドホンのアイデンティティにしたわけだ。なかなかユニークな視点である。

「他にも独自の特徴としては、ヘッドバンドを六角レンチで固定する設計や、ステーターに真鍮を使用している点が挙げられます。真鍮はSTAXがかつて採用していた素材で、現在はアルミが主流ですが、われわれは真鍮の加工性と音響特性を重視しました。真鍮製ステーターは高い平坦性を実現し、振動板の精密な動きを支えます。この平坦性は静電型ヘッドホンの音質に不可欠で、細部までクリアな音を再現します」

ステンレスを活用、静電型ならではの音響設計をねらったINOX

海外フォーラムで次にKaldas Researchが話題になったのは静電型でありながら密閉型である「INOX」の登場だ。RR1とは異なり1800ドルと価格設定はやや高くなったが、それには理由があると彼は語る。

「INOXの開発には長い時間を要しました。この品質をご覧いただければ、その価値をご理解いただけると思います。われわれは売り上げよりも品質を優先し、理想とする製品づくりに専念しています」

確かに見せてもらったINOXの完成度の高さには目を見張ってしまう。ヘッドバンドには航空宇宙分野で使われるグレード5のチタンを採用、そして高級感のあるフレームはなんとステンレススチール製だという。

「INOXという名前はフランス語でステンレスの意味です。いままでヘッドホンにステンレスを使ったメーカーはありません。とても重いからです。しかし、静電型ヘッドホンは原理的に軽量に作ることができます。そこで我々は人のしないことをするためにステンレスを使用しました。材質は高級腕時計に使われる316ステンレススチールを採用しています」

INOXはRR1とはまったく異なる設計で、一から密閉型の静電型ヘッドホンとして開発されたのだ。次に静電型を密閉型にする上での工夫を聞いてみた。

「INOXは単に開放型にイヤーカップを取り付けただけではありません。密閉型として正しい音が出るように、音響学的に多くのことを行いました。密閉型にすると低音が強調されますが、同時に高音域が過剰に響くリスクがあります。このため、音響設計には細心の注意が必要です。平面磁界型ヘッドホンと比較すると、静電型は振動板が軽量で応答性が高い一方、低音の量感を出すには工夫が必要です。しかし、静電型の優れた解像度とクリアな音質は、この課題を補って余りあります。

また静電型の音響空間はとても狭いので、そこを密閉すると薄い振動板の安定性に問題が生じます。そこで我々はある工夫をしました。それは圧力を逃すポートを設けて、振動板からの圧力を逃がすようにしたのです。これで振動板のストレスを減らしています。

またINOXは基本的にバッフル付きのドライバーを採用しています。つまり、バッフルがドライバーと一体化しているのです。そのため、少しパンチのある低音レスポンスが得られ、低音レスポンスに役立ちます」

この言葉からは静電型の特殊性が窺える。そしてダイナミックイヤホンのベント穴のような工夫がされていて、振動板にかかる空気圧を調整、過剰な圧力による振動板の変形やストレスを軽減していることがわかる。これによって低音を強化しつつ、中高音域のクリアさを維持しているのだろう。

新たな挑戦、開放型のOlympia

チャンダン氏は今回新たに世界初公開という新製品を持ち込んでいた。それは開放型の「Olympia」というモデルだ。価格は1000ドルということで、これもまた静電型としてはかなり低価格だ。この製品について詳しく聞いてみた。

「RR1の次を開発するにあたり、RR1のユーザーからのフィードバックを読むと、みながRR2のような製品を望んでいました。しかし私はヘッドホンの単なる改良版を作ることには反対です。私たちは単なる改修品を提供することで、お客様を軽んじたくないのです。つまり、それは基本的に欠陥のあるものを買わせてしまったと言うことにもなります。そのため一から開発し直しました」。彼のマニアらしいこだわりが感じられるコメントだ。

それではOlympiaの独自性はどのようなものだろうか。

「Olympiaは静電型としてはおそらく初めて、ユーザーが色のカスタム指定をできる製品です。基本的にはどんな色でも可能になる予定です。またOlympiaでも品質にはこだわりました。この特徴的なデザインのグリルは通常は2ピースで作るところをワンピースで成型しています。

もちろん音質的にはRR1から大きく進歩しています。ドライバーはRR1と同じ1.9ミクロンの振動板を採用していますが、ドライバーの設計は異なるものです。バッフルを省いた設計を採用しています。チューニングについては、INOXではプロ市場も視野に入れたのでハーマンカーブに従いましたが、Olympiaでは温かみのある音色で、音楽をより楽しく聴けるチューニングを採用しました。もちろんRR1の改良点もあり、ヘッドバンドの使い勝手が向上しています」

中身としてはINOXの経験を取り入れながらも様々な工夫がなされているようだ。つまりOlympiaはKaldas Researchの進化の結晶でもあるということだろう。また、本機がリスニング向けとして設計されていることも分かる。

最後に日本のヘッドホンユーザーに対してコメントをもらった。「私たちは日本市場にとって新規参入企業であり、いささかユニークな企業でもあるでしょう。日本の市場は非常に要求が高く、満足させるのが難しい市場だと考えています。インドの新しい企業がヘッドホンを製造することに対して、疑念を抱くのも理解できます。しかし、私たちは他のメーカーとは異なります。私たちは儲けを出すためにヘッドホンを作っているのではなく、情熱の実現のために作っています。それが私たちの最優先事項です。

日本の人々は、歴史ある企業であるSTAXと強い結びつきを持っていると思います。STAXは非常に長い間静電型ヘッドホンを製造していますので、新しい静電型ヘッドホンが日本市場に登場することは大きな出来事でしょう。私たちはただ、皆さんにその音を聴いて、込められた努力を楽しんでほしいと願っています」

「INOX」&「Olympia」先行レビュー!

このインタビューを行った次の日、ヘッドフォン祭の会場でそれぞれの製品の音を実際に確かめた。製品としての質感は極めて高い。特に近くから見ると高級感を感じる。

まずINOXだが、静電型らしい繊細さと低音のパンチがミックスされた不思議な感覚があるサウンドでたしかにユニークな音だ。周波数バランスはよく整っているのでモニター的な使用もできると思うが、全体のトーンは無機的なわけではなくリスニングにも向いている。ジャズを聴くと低域の深みがあり、ベースラインは歯切れがよく強いインパクトを感じる。

Olympiaは基本的に似た感じの音調だが、より音抜けがよくクリアで開放型らしいすっきりとした印象だ。ヴォーカルの明瞭感も高い。音が飛び回るような音源では立体感がとても高く感じられる。

RR1はINOXやOlympiaと比べると音質面では及ばないが、10万円以下のヘッドホンとしては非常に高い音質が感じられる。ヘッドバンドを六角レンチで固定する設計は、マニア心をくすぐるユニークな特徴だ。

3機種とも振動板が同じせいか、音調は似ているがワイドレンジ感やクリアさなどの性能、低音の出具合などの個性が異なると感じた。

STAXに慣れた日本人は「インドの静電型ヘッドホン」というと身構えてしまうかもしれないが、製造品質はかなり高い。音質も個性的だ。

Kaldas Researchはインドのメーカーという日本人にとっての特殊性を頭から追いやって試して欲しいメーカーと言えるだろう。日本が気に入って、今後もヘッドホン祭に参加したいと語っていたので、今回逃した方は次回ぜひ聴いて、手にとって試して欲しいと思う。