純正カーオーディオにおけるクオリティへの挑戦。2000万円超の国産スピーカーを導入、マツダの心意気

音質に妥協しない、マツダ独自の音への取り組み

レンタカーを借りてオーディオの電源を入れると、高い確率で残念な気分になる。純正オーディオだけでなく、オーディオ専業メーカーのバッジがつくオプションのオーディオでも「これは音が良い」と感じる車は非常に少ない。カーオーディオはコストとの戦いだから、走行性能や乗り心地と無関係のオーディオは優先順位が下がるのだろう。

そんな現状に風穴を開けようと奮闘するエンジニアがマツダにいると聞いて、広島の本社を訪れた。

近年のマツダは走行性能やデザインをブラッシュアップすることで付加価値を高めることに成功している。MAZDA3以降、その動きはオーディオでも本格化し、純正オーディオの音を本気で改善する取り組みを始めた。その中心人物である若松功二氏を訪ねることが今回の取材の目的である。

カーオーディオ研究のための本格的試聴室

若松氏は音楽好きとオーディオ熱が高じて大学時代はカーオーディオに熱中し、自動車メーカーへの入社を目指した。地元のマツダに白羽の矢を立て、入社後は音響設計部門を志願して希望が叶う。若松氏が開発を手がけた最初の重要な開発プロジェクトがMAZDA3のカーオーディオで、MAZDA HARMONIC ACOUSTICSのコンセプトを掲げた最初のモデルとなった。

同コンセプトのテーマは以下の3点に集約される。

1. 音源の正確な再現

2. 再生帯域とダイナミックレンジの拡大

3. 大音量再生時の異音の回避

いずれもホームオーディオとも通じる基本的な目標だが、車ではさまざまな理由で解決が難しく、これまでは妥協を強いられてきた。だが、いずれもハイファイ再生を実現するためには避けて通れない課題と若松氏は考え、従来とは異なるアプローチで本格的に取り組むことを決断する。具体的な技術は後で紹介することにして、なぜ若松氏がそこまでこだわるのか、その理由に関連する重要な背景を先に紹介しておこう。

マツダの本社の一角にはオーディオメーカー顔負けの本格的な試聴室がある。若松氏の入社以前から存在し、かつては大口径ウーファーを積む巨大なスタジオモニターを中心に大規模な再生システムが組まれていたという。そこまで本格的な試聴室を自動車メーカーが所有しているのは意外な気もするが、カーオーディオで本気のハイファイ再生を目指すなら必須の設備とも言える。他の自動車メーカーの事情は不明だが、マツダが研究開発のために本格的な音響設備を確保し、維持してきたことには重要な意味があるのだ。

カーオーディオの開発を牽引することになった若松氏はこの試聴室のシステムを一新することを決断し、現代の最先端に位置付けられるハイエンドオーディオの機器を揃えた。ヒロ・アコースティックのMODEL-CCCSをTADのコンポーネント群で鳴らすという、かなり突き詰めたシステムである。CCCSを選んだのは「余分な付帯音がなく、立体的な空間表現力が抜きん出ている」(若松氏)ことが理由だという。

「良い音」の基準を正しく認識するために

ヒロ・アコースティックは知る人ぞ知る日本のハイエンドスピーカーメーカーだ。ドライバーユニットごとに独立させた密閉型エンクロージャーはいずれもアルミから削り出しており、ミクロンオーダーの精度で精密に仕上げられている。ドライバーユニットはACCUTONのウーファーとミッドレンジ、SCAN SPEAKのソフトドームトゥイーターを採用し、独自機構による厳密なタイムアライメント調整がそなわる。左右独立のパッシブネットワークを外付けで用意するが、チャンネルデバイダーを介したマルチアンプ駆動への発展も視野に入れている。

究極とも言えるハイエンドシステムを導入したのは、いうまでもなく「良い音」の基準を正しく認識することが目的だ。自動車の再生環境はたしかに特殊だが、まずは理想的な条件で再生した本来の音を知っておかないと、カーオーディオでどんな音を目指せばいいのか、的確に目標を定めることができない。私がコンテストの審査員としてカーオーディオの音質を評価する際も基準はあくまでホームオーディオで、忠実度の高いシステムの音が拠り所だ。若松氏が付帯音のないナチュラルな再生システムを選んだのは、よく理解できる。

マツダの試聴室は壁面や天井の奥にも十分な空気層を確保した設計なので、部屋のエアボリュームは見かけ以上に大きい。その容積の余裕もプラスにはたらいているのか、リファレンスシステムの再生音は開放感と見通しの良さが際立っている。

CCCSは2つの独立したエンクロージャーを用いたデュアルウーファーが低音再生を担うわけだが、オーケストラやピアノなど大振幅の低音成分を含む音源を再生しても余分な音が尾を引くことがなく、澄み切った見通しの良い音場が広がる。グランカッサとティンパニの響きの違いやキックドラムの俊敏なアタックなど、楽器ごとの違いを正確に再現するのは密閉型エンクロージャーならではの長所だ。

楽器配置を高精度に再現する立体的なサウンドステージが展開し、楽器セクション同士の位置関係や距離感を正確に把握できることも特筆すべきだろう。特に感心したのは、オーケストラ伴奏で歌うソプラノの立ち位置をピンポイントで正確に再現し、後方に広がる弦楽器や木管楽器との響きの溶け合いが実際のホールさながらに濃密で柔らかいこと。空気の僅かなゆらぎが精妙に聴き取れるので、余韻が消える瞬間まで聴手の集中力が緩まない。心地よい緊張感に包まれる。

演奏と録音の特徴をここまで精度高く再現するシステムを日常的に聴いていると、開発プロセスで再生音に求める基準は必然的に高くなることだろう。さらに、車室の構造と環境は音を悪くする要素であふれているので、カーオーディオとの落差はあまりに大きいと言わざるを得ない。運転席が中心からずれているので左右スピーカーの距離が異なるうえに、フロントガラスの反射やドアの共振など有害な影響が及ぶ。さらにエンジン音、ロードノイズ、風切り音など音楽鑑賞の妨げになるノイズの存在も深刻な課題だ。

とはいえ、目指すべき音がわかっていれば、改善すべき点は自ずと明らかになるし、どんな対策を選ぶべきなのか、道筋も見えてくる。カーオーディオならではの課題を正確に把握し、それを一つずつ解決していくしか方法はないのだ。

車設計の“陣取り合戦”で音響的に有利な位置を確保

MAZDA3の純正オーディオを開発する際に若松氏が注目した課題は大きく3つある。1つ目は低音の質感とダイナミックレンジを改善すること。カーオーディオではウーファーをドアに内蔵する手法が一般的だが、低音域に着目すると、車室内でのフロントドアの位置は振動の節に相当し、十分な振幅を得にくい。

一方、カウルサイドと呼ばれるドアと前輪の間のスペースに注目してシミュレーションと実験を行ったところ、低音の質感と振幅を改善できることが明らかになった。ドアの部材の不要共振を避けるために従来は特定の帯域で低音の振幅を制限していたが、強度が高いカウルサイドに変更すればその対策も不要になる。

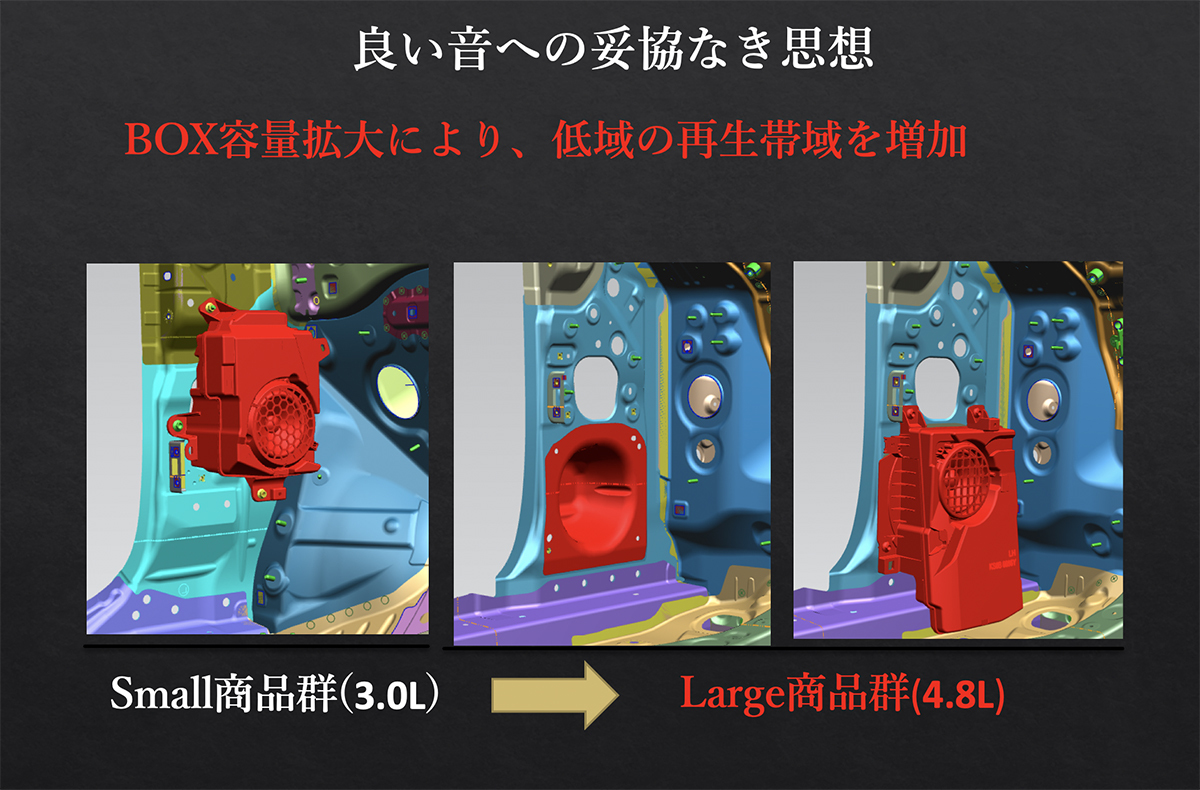

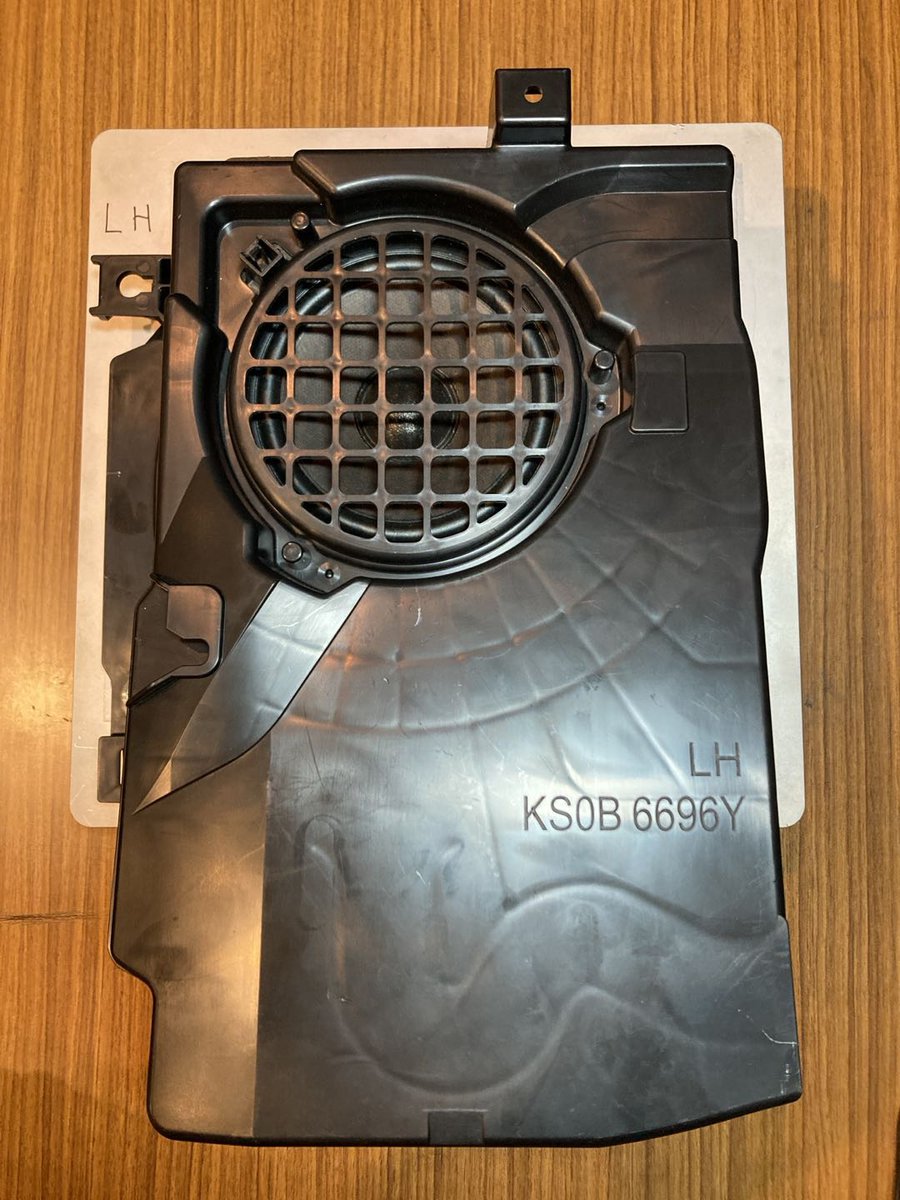

カウルサイドは音響的には好ましい位置だが、ドアから場所を変更するためには車体の設計変更が必要になる。構造やパーツ形状が変わり、安全性も担保しなければならない。つまり、自動車メーカーでなければ実現できない手法なのだ。とはいえ実現のハードルは高く、設計チーム同士の「陣取り合戦」を経て、なんとかカウルサイドを確保するに至ったという。MAZDA3は3リットルのウーファー専用チャンバーを設け、その後CX60では4.8リットルに拡大している。

2つ目の工夫は、中高域のドライバーユニットの配置変更。フロントガラスの反射を減らし、ドライバーの耳に音が直接届くようにミッドレンジとトゥイーターの配置を工夫した。ドアミラー内側のスペースに配置したトゥイーターの音は運転席に向けられているが、その効果は非常に大きい。アフターマーケットのカーオーディオでは真っ先に採用する手法の一つだが、純正オーディオでは場所の確保が難しく、ドアやダッシュボードで妥協する例も少なくない。

3つ目のキーテクノロジーはDSPを用いた専用開発のアンプに盛り込まれている。量子化ノイズを低減するデジタル信号処理に加え、高精度なクロックジェネレーターを採用したり、電源部にカスタム設計のコンデンサーを投入するなど、ピュアオーディオの設計手法を導入しながら入念に音を追い込んだとのこと。ちなみにアンプ本体はフロントシートの下に配置している。

純正カーオーディオの概念を覆す完成度の高いサウンド

試聴室の音の記憶が鮮明に残っている状態で、若松氏が開発に携わった実際の車両で再生音を確認する。最初の一台は3ウェイ構成のスピーカーを採用したCX60で、オプションのボーズのシステムとは異なり、センタースピーカーやサブウーファーは非搭載。純正オーディオをあえて選んだのは、マツダの設計陣が目指す音の志向を知るにはその方がふさわしいと思ったからだ。

まずはソロ楽器とヴォーカルの鮮明な音像定位に強い印象を受けた。カーオーディオの再生環境では、ドライバーユニットとの距離が近く、位置が分散することが多いため、音域によって楽器の音像が動いたり、声の自然なイメージが浮かびにくいなど多くの課題があるのだが、CX60のシステムはセンターに声が自然に定位し、付帯音や不自然な輪郭のにじみが少ないので、ステージの見え方に違和感がない。

ベースとキックドラムは瞬発力の強さと一音一音の粒立ちが両立し、ベースラインの動きがよく見えるし、管弦楽曲ではティンパニの力強いアタックと硬めの音色に好感を持った。

旋律、リズムを受け持つ楽器と低音楽器のアタックが正確に揃うことはハイファイ再生の大原則なのだが、冒頭でも触れたように、カーオーディオではその基本が成立していない例があまりに多いのが現実。低音の不快な共振が演奏の価値をスポイルしてしまうのだ。

サブウーファーを使っていないこともあり、CX60の再生音は全帯域でアタックが揃い、歪んだ低音の呪縛から解放される心地良さを実感する。ウーファーの位置を変更したことでドアのビビリ音がなくなり、声の帯域への干渉が抑えられた効果も大きいと感じた。純正オーディオの常識を覆す完成度の高いサウンドである。

空間オーディオ対応車両など開発中のシステムも体験

続いて若松氏が実験的に取り組んでいる開発中のシステムを2つ聴かせてもらった。まずは同社がラージと呼ぶグレードを代表するCX9の左ハンドル仕様。詳細な説明を聞く前にいきなり音を聴いたのだが、圧倒的なダイナミックレンジと質感の高さに度肝を抜かれる。ローエンドまで伸びた低音はカーオーディオの枠組みを超える質感がそなわり、音量を上げても飽和せず、限界を見せない。ブレのない低音とヴォーカルの表情の豊かさも群を抜いている。

このCX9のシステムはコスト度外視で頂点を目指したもので、市販車への導入を想定したものではない。詳細は明かせないのだが、ウーファーをカウルサイドに内蔵させるなど、若松氏のアイデアを随所に盛り込んでいる。カーオーディオのコンテンストを目指すなど豊富な経験をベースに、自動車の音響エンジニアとして試行錯誤を重ねた成果が音に現れていると感じた。大型SUVならではのエアボリュームを活かした開放的な低音はいまも私の記憶に鮮明に刻まれている。

最後に聴いた実験車両はCX60 PHEVである。こちらは空間オーディオの可能性を探ることを目的としたシステムで、合計16チャンネルに及ぶ大量のスピーカー群を内蔵。アップルミュージックのドルビーアトモス音源を再生すると、メインヴォーカルが眼前に浮かび、ステージ上方から厚みのあるバックコーラスが立体的に広がる様子をリアルに再現してみせた。

一般的なステレオ再生との最大の違いは、ヴォーカルがダッシュボードよりも上に鮮明に定位し、ステージの奥行きが深いこと。エコーが広がる空間も広大だ。車内の限られたスペースのなかに広々とした音場が広がるのは意外な気がするが、声や楽器がバラバラににならず、同じ空間のなかで一体感のあるサウンドが生まれるので聴き手はすぐになじむことができるのだ。

プラグインハイブリッドのようにノイズが少ない環境だと、微小な空間情報まで聴き取れるようになり、立体感や遠近感をこれまで以上に高い次元で再現できる可能性がある。複数のスピーカーユニットを最適な場所に配置するためには、構造設計や安全対策との両立が欠かせないので、音を熟知する音響エンジニアが自動車メーカーに在籍することに重要な意味がある。若松氏のような音と音楽へのこだわりが強いエンジニアの存在は、メーカーにとって大きな強みになるはずだ。

自動車メーカーの音響エンジニアがシステムの基本設計を構築して音の方向性を定め、ドライバーユニットやアンプの開発は経験豊富なオーディオメーカーが担う。そのコラボレーションを高い次元で成立させ、持続させることができれば、カーオーディオには未来が広がる。一歩踏み込んだマツダのカーオーディオ、今後の展開も引き続き注目していきたい。