イヤーフックスタイルで迷った時は“とりあえずコレ”で間違いなし!「EarFun OpenJump」レビュー

昨今人気のオープンイヤー型イヤホン。その中心となっているのはイヤーフックを耳にかける形で装着するタイプの製品だ。人気ジャンルの中心なので膨大な製品が溢れていて選びたい放題だが、だからこそ特に、どれを選んでよいやら迷いがちかもしれない。

そこで今回紹介するのはそんな迷えるユーザーへの「とり(あえず)これ」的な回答にもなってくれそうな期待の新製品、EarFunとしては初のイヤーフックスタイル採用のオープンイヤー型イヤホン「EarFun OpenJump」だ。

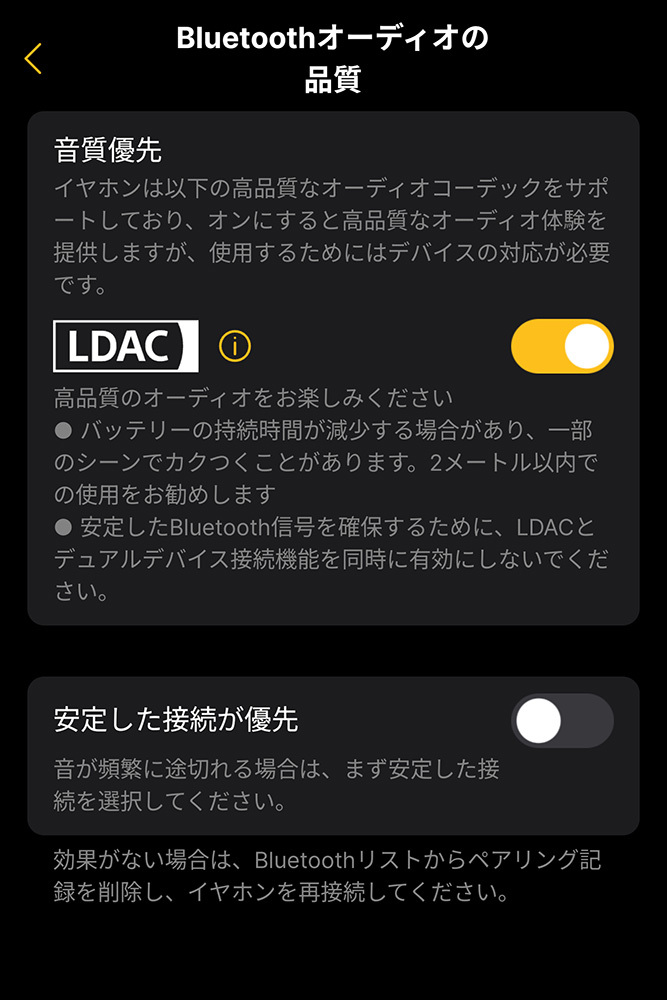

ブランド初ながら、さすが様々なスタイルのイヤホンを手掛けてきたEarFun、いきなり見事な完成度だ。柔軟性の高いフックによる柔らかで心地よい装着感、大口径自然素材振動板ドライバーによる素直なサウンドに高音質コーデックLDAC対応、最大11時間再生など、ハードウェア的な地力の部分は当然ながら充実。

さらに特に注目してほしいのは、その使い勝手やサウンドをアプリの設定で幅広くカスタマイズできることだ。どんな優秀なイヤホンでも使い始めてしばらくすると、「ここ微妙に操作しにくいんだよなあ」「もう少し低音を落ち着かせられたらなあ」みたいな、ちょっとした不満が出てくることはある。

そんなとき、いまどきのワイヤレスイヤホンにおいては「じゃあタッチ操作の割り当てを設定変更してみるか」「イコライザーで音を調整してみるか」となるが、このモデルはその設定変更や音質調整の幅広さや細やかさがトップクラス。なのでまずは「とりこれ」的に購入して使い始めて、気になるところが出てきたとしたら設定変更でガンガンカスタマイズすればよしというわけだ。「VGP2025」でも金賞を受賞したその実力、詳しく見ていこう。

PHILE WEB読者限定! 「EarFun OpenJump」Amazon割引クーポン!

クーポンコード:EARFUNOWPW

・クーポン利用可能期間:6月4日 (水) - 6月30日 (月)

・割引後の価格: 6,711円

※ カートから購入手続きに進んだ後、クーポンコードをご入力ください。

「EarFun OpenJump」Amazon販売ページはコチラ

いまどき欲しい「装着性」と「機能性」が大体そろう

まず使いやすさの面では、イヤホンの出し入れと着け外しのしやすさがよい。ケース収納時のイヤホンの向きは、その状態から「ケースを左手で持って右手で蓋を開けて右手で右側イヤホンを取り出して右耳に装着、ケースを右手に持ち替えて……」という一連の装着動作を行ったときに、意識せずとも自然にイヤーフック部分を耳の上側に差し込みやすい向きになるようにされている。実際の使用におけるユーザーの動きに合わせた設計だ。形状記憶合金製イヤーフックの柔軟さも、耳への挟みやすさ、耳からの外しやすさを高めてくれている。

連続再生は通常11時間、LDAC使用時8時間でどちらにしても不足なし。ケース合わせての合計最大は42時間。10分充電で2時間再生の急速充電にも対応。

ほか、本体は大雨にも耐えるIPX7防水仕様、4基のマイクとノイズ低減AI技術による通話性能、マルチポイント接続、最小55msまで遅延低減できるゲームモードなど、いまどき求められる仕様や機能に不足はなし。なおマルチポイント接続とLDACは接続安定性の観点からどちらか一方のみ使用可能だ。

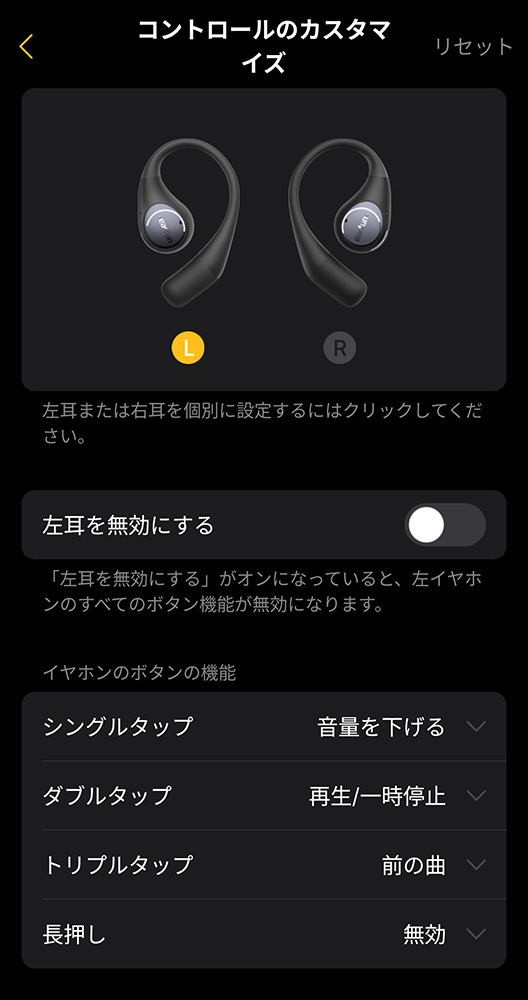

そしてアプリ「EarFun Audio」の機能としては、[キーのカスタマイズ]が特に強力だ。イヤホン左右別で、[シングルタップ][ダブルタップ][トリプルタップ][長押し]に[音量を下げる][音量を上げる][前の曲][次の曲][再生/一時停止][音声アシスタント][無効]を割り当てでき、本当に自在にカスタマイズ可能。例えば[シングルタップ]を[無効]にしておけば「うっかりタッチで誤動作」をかなり減らせるだろう。加えて[すべてのコントロールを無効にする]という、「この世のすべての誤動作を終わらせに来た!」的な一発設定も用意されていたりする。

誤操作を減らしたい場合は割り当て無しにすることも可能だ。

タッチ操作の割り当ての好みはユーザー次第。ならばそこはカスタマイズ性を高めておいてユーザーに任せるというのがEarFunの姿勢のようだ。実際それをありがたく感じるユーザーは多いだろう。

「EarFun OpenJump」音質チェック:オープンイヤー型でも聴き応えたっぷり

続いてサウンド周りの仕様と機能、そこから生み出される実際のサウンドを見ていこう。

ドライバーは14.2mmと大口径で、振動板はウール複合素材となっている。大口径とEarFun独自の低音強化技術「BassSurge」を合わせてオープンイヤー型が不得手とする低音再生を強化。そして自然素材によって自然な音調を得る狙いのようだ。

という前情報を踏まえつつ、LDAC対応スマートフォンと組み合わせて、イコライザー「デフォルト」状態のサウンドから確認。

まずこのイヤホンは、オープンイヤー型ではあるが再生音と周囲の音をなじませすぎず、再生音は頭の中に描き出し、周囲の音は周りからの聞こえと、両者をある程度分けて聴かせてくれるタイプなのがポイントだ。音の放出口から耳の穴までの距離が近い設計がその聴こえ方の理由か。何にせよ「オープンイヤー型でもコンテンツの再生音の方をしっかりめに聴きたい」といったニーズにフィットしてくれそうなサウンドだ。

そして音調や帯域バランスは、前述の設計の狙い通りのものが実現されている。すなわち大口径による素直な帯域バランスとウール素材を活かした自然な音調だ。

ヨルシカ「晴る」のような瑞々しいバンドサウンドとは特に相性がよい。ギターやシンバルの音が硬くなりすぎたりベースのアタック成分が目立ちすぎたりすることがなく、バンドのドライブ感のしなやかさが見事に表現される。ボーカルの感触、伸びやかさももちろん素晴らしい。ベースやドラムスの低音も一般的なバンドサウンドの範疇では不足しない。

では星街すいせいさん「もうどうなってもいいや」のようなエレクトリックサウンドはどうかというと、電子音等のキラキラ感は控えめになるが、おかげで代わりに耳に優しい聴き心地に。背景のキラキラや超低域成分が控えられることでその前に立つボーカルの存在感が強まり、歌物としての聴き応えが増すのもポイントだ。

加えてイコライザー等による音質調整も充実。まずは多数用意されているプリセットからの選択だけでも十分に効果的だ。例えば「もうどうなってもいいや」のキラキラ成分はやっぱりほしい!となれば[Electronic]プリセットがまさにそれをもたらしてくれる。

複数のイコライザー設定があらかじめ用意されている

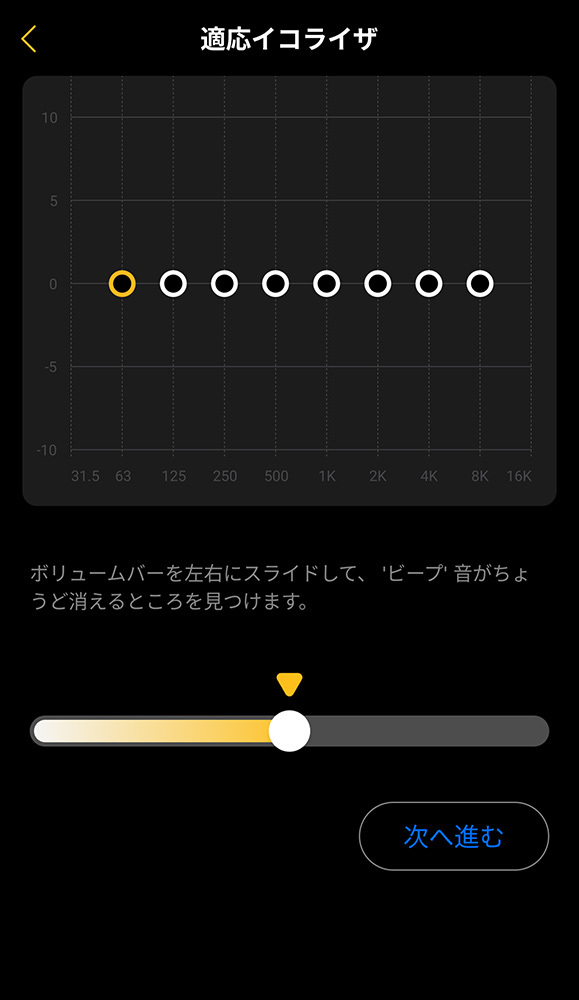

さらに細かく調整したいときには、プリセットを選んでからそれを基に[カスタムイコライザー]設定で微調整という流れがおすすめだ。カスタムEQは10バンドの細かさになっているので、相当マニアックな追い込みもできる。

ほか、各帯域のテストトーンチェックで個人最適化を行う「適応イコライザ」、帯域云々ではなく音場感を根本的に変えられる「シアターモード」も用意。それらも適宜試してみるとよいだろう。

ということで改めて、使い始めてまずは基本性能に満足。しばらく使い込めばカスタマイズ性の高さでさらに満足。そんな二段階満足を期待できて、だから安心して「とりこれ」で選びやすいというのがEarFun OpenJumpの魅力。オープンイヤー選びで迷った際には注目してみてほしい製品のひとつだ。

(提供:EarFun)